ispaceは、同社の欧州法人・ispace EUROPEと米企業Barrelhandとの間で、ユネスコ(国連教育科学文化機関)の文化・言語遺産を保存した記憶ディスク「Memory Disc V3」を月に輸送するペイロードサービスの契約締結を5月21日に発表した。

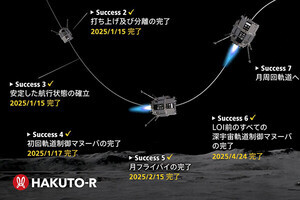

ispace EUROPEが開発するマイクロローバー(小型探査車)にMemory Disc V3を搭載し、月の南極にあるシュレディンガー・クレーターをめざす着陸船「APEX 1.0」ランダーから月面に展開する予定。このマイクロローバーは、同社の米国法人・ispace technologies U.S.(ispace U.S.)が主導する、民間月探査計画「HAKUTO-R」のミッション3(正式名称:Team Draper Commercial Mission 1)の一環として月へ運ばれる。

Memory Disc V3の本体サイズ/重さは19×1.2mm(直径×厚み)/1.7g。ナノフィッシュ(Nano Fiche)と呼ばれる技術を用いて、約4GB分の“現代の象形文字に相当する情報”をニッケルの表面に超微細に刻印した。

放射線や極端な温度変化、真空といった過酷な宇宙環境にも耐えられるよう、ニッケルが持つ高い耐久性を活かして設計。物理的な劣化がほとんど生じず、数百万年単位での長期保存が可能だという。最大13万DPIという顕微鏡レベルの超高解像度で情報を刻んでおり、極限の環境でも電力やデジタル機器を使わず、光学的な拡大だけで読めることから、ispaceは「現代版のロゼッタストーン」になぞらえている。

同ディスクは、当初はBarrelhandが「宇宙飛行士の心理的な支えとなること」を目的として考案したもので、現在では「人類の記憶や文化を後世へと継承するための、普遍的かつ象徴的なプラットフォームへと進化を遂げている」とのこと。

国連総会は2019年、「国際先住民族言語の10年(2022~2032年)」の制定を決議しており、これは先住民族問題に関する常設フォーラムからの提案に基づくものだ。同フォーラムでは、2016年時点で世界で使われている推定6,700の言語のうち40%が消滅の危機にあると警鐘を鳴らしており、その大半が先住民族の言語であることから、これらの言語とともに文化や知識体系までもが失われるリスクについて指摘している。

ispace EUROPEでは、人類の歴史を地球外にも保存する枠組みづくりに取り組んでおり、今回の取り組みはその一環と説明している。