産業技術総合研究所(産総研)と茨城大学の両者は4月21日、慢性的な睡眠不良を唾液のみで判定できる技術を開発したことを共同で発表した。

同成果は、産総研 細胞分子工学研究部門の大石勝隆上級主任研究員、同・人間情報インタラクション研究部門の甲斐田幸佐主任研究員、茨城大 学術研究院 応用生物学野の豊田淳教授、同・吉田悠太講師らの共同研究チームによるもの。詳細は、英オンライン総合学術誌「Scientific Reports」に掲載された。

慢性的な睡眠障害(睡眠や覚醒に関連するさまざまな疾患の総称)は、うつ病などの精神疾患や生活習慣病の発症リスクを高めることが知られている。満足できる睡眠の量や質には大きな個人差があり、慢性的な睡眠障害を評価するには、各人の長期的な睡眠の状態の評価が必要となる。ただし現在主に用いられている評価手法は、「ピッツバーグ睡眠質問票」(PSQI)などの質問票や睡眠日誌などの被検者の主観に依存した自己評価が中心だ。

PSQIは医師による診断時や、スクリーニング時に活用されている睡眠障害を判定するための質問票の1つで、多くのエビデンスがあり世界中で利用されているが、その結果が被検者の主観に依存するため、一定のバイアスが生じる点や、経時変化を捉えにくいといった課題もある。そのため、うつ病などの疾患の発症につながる慢性的な睡眠不良の客観的な評価は、現状では困難とされている。

このような背景を受けて産総研は、健康寿命の延伸に向けた心身状態モニタリング技術や早期受診促進技術の開発を目指した研究プロジェクトの中で、慢性的な睡眠不良による疾患発症リスクの高まりを早期発見するための非侵襲バイオマーカーの開発を行ってきた。

これまでの研究では、精神的なストレスや慢性疲労が口内炎のきっかけとなることに着目し、慢性的な睡眠不良が口腔内環境を変化させる可能性が検討されていた。そこで、産総研で独自開発した慢性的なストレス性睡眠障害モデルマウスと健常マウスから採取した唾液の解析が行われた。同解析では、高分離能と高分解能、高感度を特長とし、核酸やアミノ酸などの親水性化合物の分析に適した分析装置「CE-FTMS」(キャピラリー電気泳動とフーリエ変換型質量分析計を組み合わせた装置)を用いて、唾液中の代謝物の違いをメタボローム解析により調査。その結果、さまざまな代謝物の量が睡眠障害の負荷により変化することが判明した。そこで研究チームは今回、ヒトの唾液で、慢性的な睡眠不良によって影響を受ける代謝物を同定し、慢性的な睡眠不良を客観的に評価するバイオマーカーの開発を目指したという。

今回の研究では、薬やサプリメントなどを摂取していない45~60歳の日本人男性730名を対象に、まずPSQIによる睡眠評価を実施。そのうち睡眠に問題がない(PSQI≦2)対照群50名、睡眠に問題があると考えられる(PSQI≧6)睡眠不良群50名から起床後の唾液を採取し、CE-FTMSを用いて唾液中の代謝物のメタボローム解析を実施した。

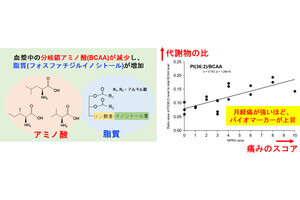

この解析で検出された683種類の代謝物のうち、半数以上の被検者で検出された435種類に関するデータを使用し、疾患の有無などを識別するのに寄与率が高い成分を調べる機械学習手法「ランダムフォレスト解析」が行われた。そしてその結果から、対照群と睡眠不良群の判別に重要な6つの代謝物が特定された。

次に研究チームはそれらの代謝物を用いて、睡眠不良を予測する判別モデルを作成し、判別性能が評価された。その結果、PSQIスコアによって判定した睡眠不良者を86.6%の確率で判別可能であることが示された。6つの代謝物には、腸内または口腔内の細菌由来と考えられるものも含まれ、これらの細菌と睡眠不良の関連性が示唆されたという。

今回の成果は、慢性的な睡眠不良を客観的かつ非侵襲的に評価できるのみならず、PSQIでは困難とされている睡眠状態の経時変化を評価できる可能性も有するとのこと。そして将来的には、睡眠障害患者の診断や治療効果判定などへの応用も期待されるとした。また、自宅での慢性的な睡眠不良に対するセルフケアに加え、学校や職場、高齢者施設などでの睡眠管理への活用も想定されるとする。

研究チームは今後、唾液中の6つの代謝物を簡便に計測できる試薬キットや簡易デバイスの開発を行う計画だという。また今回の被検者には、深刻な睡眠障害のために治療中の患者は含まれていないことから、今後は睡眠障害患者を対象として評価を実施し、睡眠障害の診断や治療効果判定への活用も検討する予定としている。