宇宙航空研究開発機構(JAXA)は4月18日、X線分光撮像衛星「XRISM(クリズム)」によるブラックホール連星「V4641 Sgr」の観測結果から、通算2例目となる、ブラックホール近傍に広がった、宇宙線を生み出す粒子加速に伴う暗いX線放射を検出したことを発表した。

同成果は、JAXA 宇宙科学研究所(ISAS)の鈴木寛大特任助教らの国際共同研究チームによるもの。詳細は、米天体物理学専門誌「The Astrophysical Journal Letters」に掲載された。

近年、太陽系外から飛来する銀河宇宙線の研究が進み、これまでは不明だった起源として、超新星残骸などいくつかの天体が候補として挙げられている。その候補天体の1つとして近年浮上しているのが、太陽質量の数倍程度のブラックホールと恒星からなる連星系だ。その代表例は、わし座の方向にある超新星残骸「W50」(別名「マナティー星雲」)内に位置する特異天体「SS433」である。高速ジェットを噴出するSS433/W50のようなブラックホール連星は、天然の粒子加速器として機能すると考えられている。

いて座の方向、2万光年前後の彼方に位置するV4641 Sgrは、そうしたブラックホール連星の1つだ。近年のガンマ線観測では、ブラックホール連星の中でもトップクラスの粒子加速性能を持つことが判明している一方で、粒子加速環境を詳細に理解するためには、空間的に広がったX線成分を捉える観測が必要不可欠だった。研究チームは今回、これまでに十分なX線の観測データが得られていない状況を踏まえ、2023年9月に打ち上げられた日本の7番目のX線天文衛星XRISMによる観測を実施したという。

今回の観測では、近傍の超新星爆発をはじめとする突発天体などの稀な天文現象を捉えるために使用される特殊な観測枠である「Director's Discretionary Time」(DDT)が用いられた。これは、2024年9月ごろからV4641 Sgrが数年に1度のX線バースト活動を始めたための観測である。

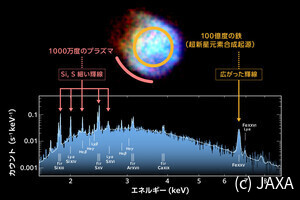

観測は、ブラックホール近傍の精密分光を主目的として、軟X線分光装置「Resolve」のマイクロカロリメータを用いて実施されたと同時に、広視野と低バックグラウンド性能を特長とする軟X線撮像CCDカメラ「Xtend」による観測も行われた。その結果、ブラックホール近傍に広がる暗いX線放射成分が初めて検出された。これまで、日本の5番目のX線天文衛星「すざく」(運用期間:2005年7月~2015年8月)などによる観測データは存在したものの、視野が狭く、広がった暗いX線放射とバックグラウンド放射を区別することが困難だったため、広がった放射成分の検出は実質的に不可能であったことから、今回のXRISMによる観測が初検出となった。

-

(左)XtendによるV4641 Sgr周辺のX線画像。等高線はガンマ線放射の分布。(右)V4641 Sgrを中心とした半径方向の放射プロファイル。(c) JAXA(出所:XRISM Webサイト)(出所:)

今回のX線放射は、近年のガンマ線観測から推測されていた高エネルギー粒子の分布とは異なり、ブラックホール近傍に集中していた。これは、天然の粒子加速器として働くメカニズムが、ブラックホール中心の極近傍という限られた環境で活発に作用していることを明確に示すものだという。

さらに、XRISMのデータを用いて天体方向のバックグラウンド放射成分を精密にモデル化し、約20年前の米国航空宇宙局(NASA)のX線天文衛星「チャンドラ」による観測データへの適合が行われた。その結果、今回の発見と完全に整合する、同レベルの広がったX線放射成分が確認できたとのこと。研究チームはこの事実について、V4641 Sgrのようなブラックホール連星において、強力な粒子加速は活動的なバースト期だけでなく、静穏期にも起きている可能性を強く示唆するものとし、ブラックホール連星における粒子加速メカニズムに関する従来の理論予想を大きく覆す発見といえるとした。

今回の研究は、Xtendを主として用いた最初の科学成果であり、これまではResolveの補助として用いることが多かったXtendの単体としての強みを示すことができたという。高感度にX線を観測することで、これまで限られていたブラックホール近傍の粒子加速器としての素性に迫る貴重なデータを拡張していくことができる可能性が示された点も重要とする。

今回の観測で静穏期に粒子加速が起きていることが示唆された点は、粒子加速現象がジェットを伴う活動的なブラックホールだけでなく、これまで考えられていなかった静穏な状態のブラックホールでも一般的に起きている可能性もあるとのこと。今回の成果は、V4641 Sgrの今後の詳細な観測や理論研究を活発化させるだけでなく、ブラックホール天体での粒子加速や、さらには銀河全体での宇宙線生成の物理的理解を観測・理論の両面で大きく躍進させる契機となるとしている。