モスバーガーを展開するモスフードサービスは4月18日、名古屋大学医学部附属病院、瞳孔反応に関する基礎研究を手掛ける夏目綜合研究所と共同で「未就学児の弱視発見率向上を目的とした検査機器」の研究開発を開始することを発表した。

3者は同日に記者発表会を開催。発表会には、名古屋大学医学部附属病院 眼科・病院助教 安田小百合氏、同院 リハビリテーション部・主任視能訓練士 藤原久美氏、夏目綜合研究所 代表取締役社長 臼倉正氏、同社 研究開発担当 取締役 弓削八郎氏、モスフードサービス 取締役上席執行役員FC事業本部長 笠井洸氏が登壇した。

子どもの50人に1人が「弱視」

弱視とは、視力の発達が不十分で、眼鏡やコンタクトレンズで矯正しても見えづらい状態のことを指す言葉。

8歳頃までに弱視を発見した場合は治療による視力の改善が期待できるものの、子ども本人の自覚が難しく、保護者も気付きにくいのが課題とされている。

一般に、未就学児の弱視検査は視能訓練士によって実施されているが、日本の子どもの約50人に1人が弱視と言われる中、慢性的な視能訓練士不足もあり、人的リソースに依存した未就学児の検査体制には限度があるという。

今回の取り組みでは、進化するデジタル技術を使って、より未就学児でも検査しやすく精度の高い検査機器を新たに開発することで、弱視検査の環境改善を目指す。

開発する検査機器はモニター画面やタブレット端末のような形態を想定しており、機械をのぞき込むといった動作が不要で、乳幼児でも検査の精度が確保できる機器の開発を目指す。

3者の役割としては、モスフードサービスが「店舗での啓発活動」「資金面での援助」、名古屋大学が「検査実施・結果分析」「学会発表」、夏目綜合研究所が「測定システム制作」「データ処理・集計」を担う。

「3者それぞれが役割を果たし、弱視検査をデジタル化することで、早期発見につなげ、子どもの目を守る活動を進めていきたいと考えています」(笠井氏)

なぜモスバーガーが「弱視」にアプローチするのか

モスフードサービスは、1979年から開始している「愛のモスボックス募金」と、2024年に発足した「こどモスプロジェクト」という2つの取り組みをきっかけに、「子ども×視覚障がい」という分野に着目することになったという。

「愛のモスボックス募金」は、全国の店舗に「愛のモスボックス」を設置し、そこに寄付された募金について、アイメイト(盲導犬)の育成訓練、視覚障害者の歩行・日常生活指導、歩行指導員の養成、盲導犬に関する社会啓発を行っているアイメイト協会に寄付していく取り組み。

同社を通じて寄せられた募金により、これまでに53組の視覚障がい者とアイメイトのペアが誕生しているという。

一方の「こどモスプロジェクト」は、モスで働くママとパパが考えた「モスにあったらいいのに」を形にしていくプロジェクトで、外食時の不安を取り除き、子育て世帯が足を運びやすい環境を整えるもの。

具体的には、家族でわいわい楽しめる特別なスペースを設置する「こどモス優先席」、読まなくなった絵本や読みたい絵本を持ち寄れる「こどモス文庫」、子どもの「注文できた!」という成功体験を応援する「こどモスチャレンジ体験」といった取り組みを行っている。

これから同社は、全国1300以上のモスバーガー店舗を活用して、弱視検査に関する啓発活動を実施する。6月10日の「こどもの目の日」に弱視検査の必要性を伝えるリーフレットを配布する計画であるほか、子どもの目に関心を持つきっかけとして、玩具の制作などを行っていくという。

なぜモスバーガーが「弱視」にアプローチするのか

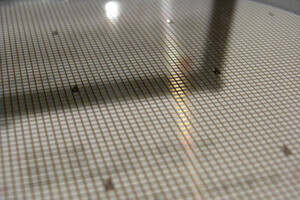

発表会の最後には、現在の弱視検査の難しさを紹介するため、TAC(Teller Acuity Card)によるPL(Preferential Looking)法の検査のデモンストレーションが行われた。

大人と同じ視力検査を行うことができるのは小学生以降とされており、乳幼児においてはTACと呼ばれる縞模様が描かれたカードを用いた視力測定が行われる。この視力測定は0歳から検査が可能であるものの、検査が難しく、視能訓練士が少ないことや、限られた施設でしか検査ができないといった理由から、弱視が見逃されるケースも少なくないという。

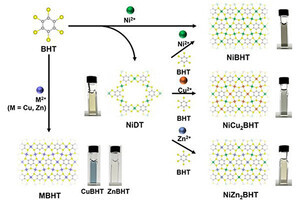

今回の研究開発で、夏目綜合研究所がもつ瞳孔反応解析技術を活用することで、これまで視能訓練士が紙のボードなどを使って行っていたTAC検査をデジタル化することを目指す。

3者は今後、2025年度中に試験的な機器を開発して実臨床によるデータを取得し、従来の測定方法との比較で精度評価を行った上で、2026年度を目途に研究発表を行い、機器開発を開始する計画としている。