東北大学は4月9日、“ベイズの定理”に基づき、「量子ドット」の逐次的な電荷状態を推定する手法を開発し、従来手法の「しきい値判定法」と性能を比較した結果、測定信号のノイズ特性が電荷状態によって異なる条件下で、今回の手法が優れた性能を示すことを確認したと発表した。

同成果は、東北大 材料科学高等研究所の篠﨑基矢特任助教、同・大塚朋廣准教授(東北大 電気通信研究所兼務)らの研究チームによるもの。詳細は、米国物理学会が刊行する応用物理学を扱う学術誌「Physical Review Applied」に掲載された。

量子ドットは、半導体中に電子を閉じ込める微細構造のことで、量子力学的効果により、電子のエネルギー状態が離散化する特異な性質を持つ。量子コンピュータ実現に向けた多様な方式の中で、半導体量子ドットを用いた量子ビットは、その有力な候補の1つに挙げられる。量子ビットの状態の読み出しには、高感度な電荷センサによる検出方法が広く用いられているが、センサ信号にはノイズの混入が不可避であり、正確な状態判定には高度な信号処理が求められる。

従来は量子ビットの状態の読み出しには、測定信号を一定時間積算し、その値をしきい値と比較して判定するしきい値判定法が主流であった。この手法は簡便である一方で、十分な精度(信号対雑音比の向上)を得るための積算時間が実質的に読み出し速度を制約してしまうため、量子コンピュータの性能向上における課題となっていた。こうした背景から、低ノイズアンプの開発などハードウェア面からの改善が図られてきたが、研究チームは今回、データ解析アルゴリズムに着目し、この課題への新たなアプローチを試みたという。

今回の研究では、ベイズの定理を応用した逐次的な電荷状態推定手法が開発された。ベイズの定理は、ある条件下における事象の発生確率、つまり条件付き確率を算出する原理のこと。測定データから量子ビットの0または1の状態を推定するプロセスは、「ベイズ推定」が得意とする領域に該当する。ベイズ推定とは、上述したベイズの定理を基盤とする統計的な手法のことで、新たな証拠(測定データ)に基づいて、ある仮説(量子ビットの状態)の確率を更新するために用いられる推定手法である。今回開発された手法では、新たな測定データが得られる度にそれぞれの状態の推定確率が逐次的に更新され、その確率が所定のしきい値を超えた時点で状態が確定される仕組みだ。これにより、状態判定に必要となるデータの量を必要最小限に抑えることが実現されたのである。

今回シミュレーションによる推定エラー率の比較実験では、今回の手法と従来手法の性能が検証(エラー率の比較)された。その結果、特に高感度な電荷センサにおいて想定される、各状態におけるノイズ特性が異なる条件下で、今回の手法が顕著な優位性を示すことが明らかになったという。具体例として、ノイズの大きさの比が0.6の場合、従来手法と比較して約10分の1の測定回数で同等の推定精度を達成可能であることが示された。この結果について研究チームは、量子ビットの読み出し速度が大幅に向上する可能性を示唆するものだとする。

さらに、量子ドットの状態が遷移する領域においても、今回の手法が従来手法を上回る性能を示すことが確認された。この結果は、量子ビットのリアルタイムな状態変化を高精度に検出する上で、本手法が有効であることを明らかにするものだという。

-

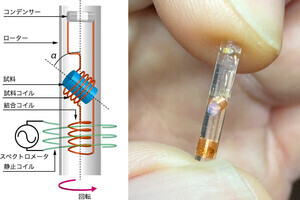

(a)ベイズ手法による推定エラー率としきい値手法との比較。(b)ベイズ手法による逐次的な状態推定の様子。従来のしきい値手法よりも多くの推定点が、状態遷移点近傍で得られていることがわかる(出所:東北大プレスリリースPDF)

従来のしきい値判定法は、測定データのヒストグラム情報に基づいており、測定値の時間的な変化という貴重な情報が失われていた。しかし今回開発されたベイズの定理を応用した手法は対照的に、測定値の実時間情報を積極的に活用する点が特徴的だ。この特徴から、量子ドットに留まらず、複雑なノイズ特性を示す他の計測システムへの応用も期待されるという。さらに今回の手法は、再構成可能な集積回路であるFPGAとの親和性が高く、リアルタイム処理の実現に適していることから、これらの特性により、量子ビットの読み出し速度の向上はもとより、量子ドット電荷センサを用いた新たな物性探索など、広範な分野での応用が展望されるとしている。