京都工芸繊維大学(京工繊)は4月7日、超ワイドバンドギャップ半導体「ルチル型二酸化ゲルマニウム」(r-GeO2)を用いた縦型ショットキーバリアダイオード(SBD)の開発に初めて成功したと発表した。

同成果は、京工繊 電気電子工学系の鐘ケ江一孝助教、同・島添和樹日本学術振興会特別研究員(PD)(現・名古屋工業大学 工学専攻 電気電子プログラム助教)、同・清家一朗大学院生、同・西中浩之教授らの研究チームによるもの。詳細は、日本応用物理学会が刊行する学術誌「Applied Physics Express」に掲載された。

現在、シリコンに代わる次世代パワー半導体として、炭化ケイ素(SiC)や窒化ガリウム(GaN)の実用化が進んでいる。そして、さらなる低損失化を目指し、酸化ガリウム(β-Ga2O3)、窒化アルミニウム(AlN)、ダイヤモンドなどの超ワイドバンドギャップ半導体の研究も進展中で、r-GeO2もその1つだ。

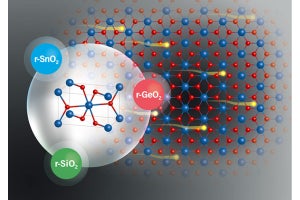

r-GeO2は、二酸化チタン(TiO2)鉱物のルチルが取る結晶のようなルチル型構造を持つGeO2の結晶多形の1つで、4.6eVという超ワイドバンドギャップを持ち、高い絶縁破壊電界強度や両極性ドーピング能力が理論計算で示唆されるなど、パワーデバイスに適した特性を有する。また、ネイティブ基板が作製できることも実用化に向けた大きな利点だが、これまではr-GeO2の安定相制御が困難だったため、半導体デバイスとしての動作実証がなされていなかった。

このような背景の下、研究チームはこれまで、ミスト化学気相成長法(ミストCVD法)と「傾斜GexSn1-xO2バッファ層」(Sn:スズ)技術により、TiO2基板上に単相のr-GeO2エピタキシャル層を成長させることに成功していた。そこで今回の研究では、同技術を応用してr-GeO2縦型SBDを作製し、その電気的特性を評価したという。

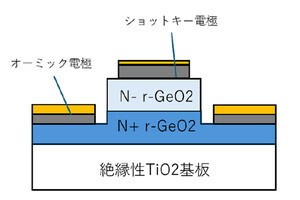

研究ではまずミストCVD法を用いて、非意図的にドープされたn型単相r-GeO2エピタキシャル層(膜厚:約200nm)と、アンチモン(Sb)ドープn+型傾斜GexSn1-xO2バッファ層(膜厚:約150nm)を、ニオブ(Nb)ドープn+型(001)TiO2基板上に成長させた。その後、試料表面にニッケル(Ni)ショットキー電極を、裏面にTi/Alオーミック電極を形成し、r-GeO2縦型SBDが作製された。

続いて、作製されたNi/r-GeO2縦型SBDの容量-電圧(C-V)特性と電流-電圧(I-V)特性が測定された。ショットキー障壁高さは、SBDのデバイス特性を決定づける最も重要な物性値の1つであり、C-V特性から得られたその値は、Niの仕事関数とr-GeO2の電子親和力から予想される値に近く、理想的に近いショットキー界面の形成が確認されたとする。

さらに、C-V特性の詳細な解析により、r-GeO2エピタキシャル層中の実効ドナー密度プロファイルが得られたとのこと。同一試料の二次イオン質量分析(SIMS)測定から得られたr-GeO2エピタキシャル層中のSb原子濃度プロファイル形状と、実効ドナー密度プロファイルの良い一致が示されたという。そのことから研究チームは、非意図的にドープされたr-GeO2エピタキシャル層において、支配的なn型ドーパントがバッファ層から拡散したSbであることが確認されたとした。

-

ルチル型GeO2縦型SBDのC-V特性から得られたルチル型GeO2エピタキシャル層の実効ドナー密度プロファイル。実効ドナー密度プロファイルとSIMS測定から得られたSb濃度プロファイルの形状一致から、非意図的にドープされたルチル型GeO2エピタキシャル層において、バッファ層から拡散したSb原子の一部がn型のドーパントとして働いていることが確認された(出所:京工繊プレスリリースPDF)

そしてI-V特性から、作製されたNi/r-GeO2縦型SBDは明瞭な整流性を有することが示された。そのオン抵抗は初期試作段階において非常に小さく、導電性TiO2基板の抵抗成分が支配的であることが判明。順方向I-V特性は、理想因子が1に近い指数関数的な急峻な電流の立ち上がりを示したという。これにより、Ni/r-GeO2縦型SBDの支配的な電流輸送機構として、熱電子放出(TE)モデルによる初期的な解析が適応できることが明らかにされた。

-

ルチル型GeO2縦型SBDの電流密度-電圧特性。(a)線形プロットでは、明瞭な整流性と低いオン抵抗が確認された。特性オン抵抗の大きさ((a)の黒三角の傾きに対応)が一致したことから、支配的な抵抗成分が導電性TiO2基板であることが明らかにされた。(b)順方向特性の片対数プロットから、試作したSBDの理想因子が1に近く、支配的な電流輸送機構としてTEモデルによる初期的な解析が適応できることが判明した(出所:京工繊プレスリリースPDF)

今回の研究は、超ワイドバンドギャップ半導体r-GeO2を用いたデバイスの初の動作実証であり、次世代パワー半導体の新たな選択肢を提供するものとする。初期段階の試作デバイスながら、理想的なダイオード特性と低オン抵抗が示されたことは、r-GeO2の半導体デバイス材料としての高いポテンシャルが示すものとした。

研究チームは今後、結晶品質の向上や均一なドーピング制御技術の確立、厚膜成長技術の開発などを進め、r-GeO2デバイスの特性をさらに改善していく予定とのこと。また、r-GeO2自立基板の利用も検討し、r-GeO2半導体の本質的な物性解明と高性能デバイス開発を目指すとする。さらに、現在は基礎研究段階であるものの、5~10年程度のスパンで実用化に向けた産学連携研究へと発展させることを目指すといい、将来的には、電気自動車などで使用される電力変換器の高効率化・小型化に貢献することが期待されるとしている。