神戸大学は、半導体のバンドギャップ内に新たに「中間バンド」を導入した特殊な構造を持つ「熱放射発電素子」において、昼は太陽光を、夜や高温環境では熱放射を利用して発電できるようになることを明らかにしたと4月3日に発表した。

-

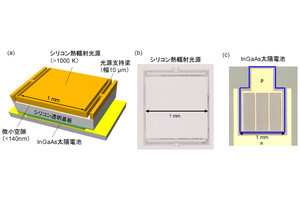

中間バンドを利用した熱放射発電素子のバンド構造。環境温度よりも素子温度が高い状況では、矢印で示されている、伝導帯から価電子帯、伝導帯から中間バンド、中間バンドから価電子帯の3つの遷移によって発電が可能となる

(出所:神戸大Webサイト)

同成果は、神戸大大学院 工学研究科の原田幸弘助教、同・喜多隆教授らの研究チームによるもの。詳細は、英オンライン総合学術誌「Scientific Reports」に掲載された。

風力発電と並び、持続可能なエネルギー源の代表格である太陽光発電は、夜間や曇天時には発電能力が著しく低下するという課題を抱えている。このため、太陽光発電設備の年間設備利用率は他の発電方式と比較して低い傾向にあり、エネルギー供給の安定性という観点から改善を求められている。

このような状況下で近年注目を集めているのが、時間や天候に左右されることなく発電できる「熱放射発電」という新たな方式だ。すべての物質は、その温度に応じた波長の電磁波を常に放出しており、それは「熱放射」または「熱輻射」と呼ばれる。熱放射発電はこの熱放射、特に赤外線の放出過程を利用して電気エネルギーを取り出す技術であり、熱エネルギーを直接的に電流と電圧に変換できる。

熱放射発電の最大の魅力は、夜間であっても、工場などの高温環境下における未利用の熱エネルギーを有効活用することで発電できる点にある。つまり熱放射発電は、エネルギー源の多様化と安定供給に大きく寄与し、太陽光発電をはじめとする他の再生可能エネルギー源を補完でき、昼夜を問わず、より安定した持続可能なエネルギー供給システムの実現につながる可能性を秘めているといえる。

熱放射発電素子は、太陽電池と同様に、電荷を運ぶキャリアとして正孔が使われるp型半導体と、電子が使われるn型半導体を接合したpn接合を基本構造とする。ただし、熱放射発電素子は太陽光ではなく、環境温度よりも素子温度が高い状況、あるいは高温の物体から放射される熱エネルギーを利用して発電を行う。

同素子を構成する半導体のバンドギャップ(価電子帯の頂上と伝導帯の底のエネルギー差)エネルギーの減少と、素子温度の増加に伴って、発電密度は増大する傾向にある。これは、バンドギャップが小さいほど、より低いエネルギーの光子、例えば熱放射の主成分である赤外線との相互作用が強くなり、熱エネルギーを効率的に電気エネルギーに変換できるためだ。

しかし、ナローバンドギャップ半導体における真性キャリア密度(熱励起によってバンドギャップを超えて励起されたキャリア、つまり電子と正孔の密度)が高いことに起因して、従来のナローバンドギャップ半導体で構成される熱放射発電素子では、高温でpn接合を形成することが困難であるという課題を抱えていた。

通常の半導体では、バンドギャップ内に電子は存在できない。しかし、半導体量子構造や不純物などが形成する中間バンドを用いることで、バンドギャップエネルギー以下の遷移を熱放射や光吸収で利用することが可能だ。

研究チームは今回、高温での動作が期待できる、中間バンド構造を導入した熱放射発電素子における発電特性の解明を試みた。

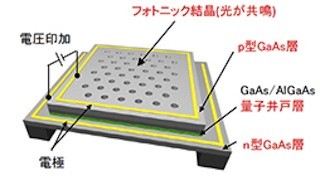

-

発電密度の理論予測。代表的な半導体をホスト結晶とする中間バンドを利用した熱放射発電素子における発電密度。実線は真性キャリア密度が10の15乗cm-3以下である領域が示されている

(出所:神戸大Webサイト)

中間バンド構造を持つ熱放射発電素子の発電特性の解析により、伝導帯から価電子帯、伝導帯から中間バンド、中間バンドから価電子帯という3つの遷移を利用すると、発電密度が向上することが示された。従来の研究では、これら3つの遷移が可能なエネルギー領域に重なりがない場合、中間バンド構造の導入によって熱放射発電密度が低下するという報告がされていた。しかし、今回の研究によって、3つの遷移におけるエネルギーの重なり具合が発電密度向上に重要な役割を果たすことが判明した。

太陽電池に多用されるシリコンや、ヒ化ガリウム(GaAs)は、バンドギャップエネルギーが比較的大きい。そのため、それらを用いた熱放射発電素子では、高い発電密度を得ることが原理的に困難である。しかし、シリコンやGaAsをホスト半導体とすることで、高温でもpn接合形成が可能となる。中間バンドを介した遷移を用いることにで、ホスト半導体の大きなバンドギャップエネルギーを維持できるため、同一の発電素子で昼は太陽光、夜や高温環境では熱放射を利用した発電が期待できるとのこと。

中間バンドを利用した熱放射発電素子は、高温環境での熱放射発電を可能とし、工場排熱などの余剰熱を活用した持続可能な発電システムへの応用も期待される。さらに、熱放射発電は太陽光が届かない宇宙空間での発電方式としても注目されている。熱放射発電の発電量は素子温度と環境温度によって決まるため、深宇宙の約3K(約−270度)というきわめて低い環境温度を利用した発電システムへの応用も考えられるとしている。