大阪大学(阪大)、岡山大学、神戸大学、名古屋大学(名大)の4者は9月11日、有機半導体分子の「フロンティア軌道」を空間的に分離させる分子設計を取り入れることで、有機半導体の「励起子束縛エネルギー」を低減することに成功し、有機太陽電池の性能向上を実現したと共同で発表した。

同成果は、阪大 産業科学研究所(産研)の陣内青萌助教、同・家裕隆教授、岡山大 環境生命自然科学学域の山方啓教授、神戸大 分子フォトサイエンス研究センターの小堀康博教授、名大大学院 情報学研究科の東雅大教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、独国化学会の刊行する機関学術誌の国際版「Angewandte Chemie International Edition」に掲載された。

有機半導体は炭素を基盤とした「π共役系」(二重結合と一重結合が交互に連なっている分子構造のこと)の有機分子で構成されている。柔軟性や軽量性に優れ、ロール・ツー・ロールなどの印刷プロセスを利用した大面積デバイスの製造が可能であるなど、無機系半導体にはない機能的特徴を有する。有機半導体を発電層に利用した太陽電池は、有機太陽電池と呼ばれる。

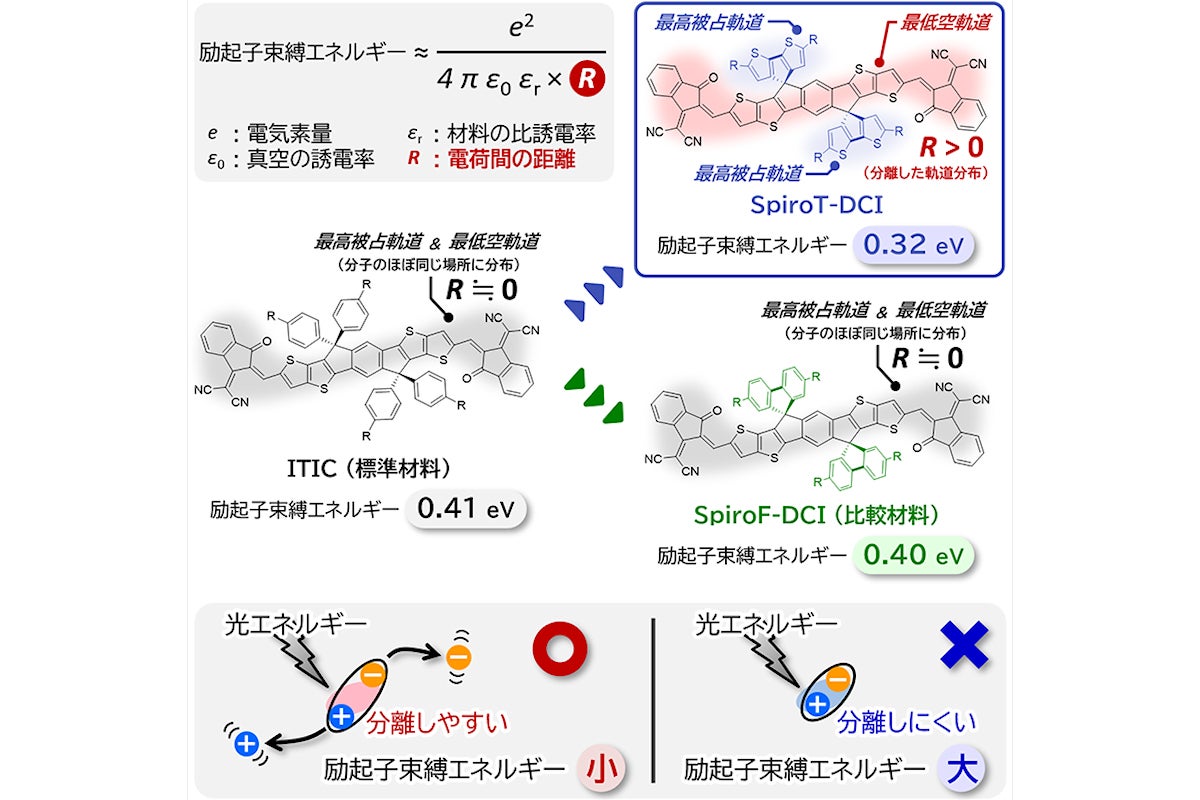

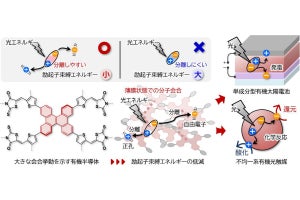

有機太陽電池のエネルギー変換効率は、有機半導体が光エネルギーを受け取って、電流の源である自由電子と正孔を生成する効率に大きく左右される。しかし、一般的に有機半導体はシリコンなどの無機半導体と比較して比誘電率が小さいため、光エネルギーを受け取っても負電荷と正電荷が「クーロン引力」(=励起子束縛エネルギー)で互いに強く束縛されて、自由電荷への変換過程が進行しにくいことが課題の1つとなっている。この課題を克服するため、発電層に使用する有機半導体の励起子束縛エネルギーを低減させるための分子デザイン指針の開拓が望まれている。

励起子束縛エネルギーは古典的に、クーロンの式によって表現することが可能だ。研究チームはこれまでの研究により、有機半導体の比誘電率を増加させる分子デザインを取り入れることによって、励起子束縛エネルギーを低減できることを見出していた。また、クーロンの式に含まれる「R」の値(励起状態での正電荷と負電荷の距離)を増加させることでも、励起子束縛エネルギーを低減することが可能と期待されている。しかし、励起状態での電荷間距離に着目した有機半導体材料は未開拓だったという。

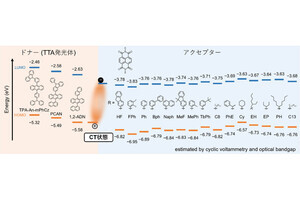

通常、光エネルギーを受け取った励起状態の有機半導体分子では、電子によって占有されている分子軌道のうち、最もエネルギーの高い軌道(HOMO)に存在していた電子が、電子によって占有されていない分子軌道のうち、最もエネルギーの低い軌道(LUMO)に移った状態となる。つまり、分子内でHOMOの存在する場所が正電荷、LUMOの存在する場所が負電荷を帯びた状態となる。研究チームは今回、分子内でのHOMOとLUMOの空間的配置を分離させる設計(Rが大きくなる設計)を実現することで、従来材料の「ITIC」よりも励起子束縛エネルギーが小さくなるような、有機半導体分子を開発することにしたという。

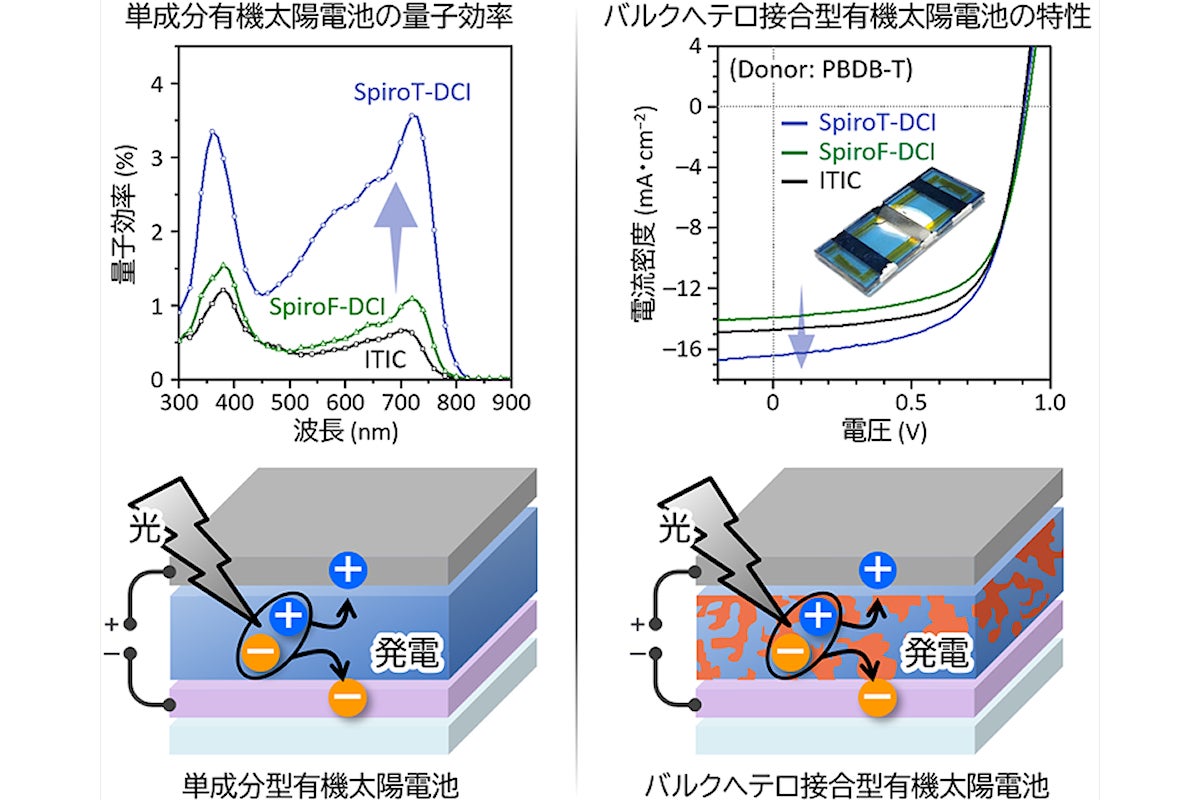

開発された有機半導体分子「SpiroT-DCI」をアクセプター材料(光を受け取る材料)として、また高分子「PBDB-T」をドナー材料(電子を放出する材料)として使用した「バルクヘテロジャンクション型」(ドナーとアクセプターが薄膜全体でナノスケールの混合状態となっている接合構造のこと)の有機太陽電池が作製された。すると、SpiroT-DCIの小さな励起子束縛エネルギーを反映して、ITICや比較材料の「SpiroF-DCI」よりも優れた太陽電池特性が示されたという。さらに、SpiroT-DCIの単一成分膜を発電層とする太陽電池が試作された結果、最大で3.6%の量子効率が示され、エネルギー変換効率は小さいものの単成分型有機太陽電池としても機能することが見出されたとした。

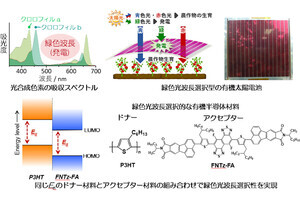

今回の研究は、励起子束縛エネルギーの低減に向けた材料デザイン指針を提案する先駆的研究といえるとし、新知見に基づく材料開拓の展開を通じて、バルクヘテロジャンクション型有機太陽電池の性能向上や、単成分型有機太陽電池の実現が期待されるという。また研究チームは今後、新駆動原理・新デバイス構造に基づいた半透明有機太陽電池や有機系光触媒の開拓を推進するとしている。