京都工芸繊維大学(京工繊)は3月27日、異なる材料間の界面での接触抵抗を直接比較できる界面物性評価手法を開発し、半導体デバイスの利用条件に適した界面材料を提案できることを明らかにしたと発表した。

同成果は、同大 材料化学系 菅原徹 教授(兼 大阪大学産業科学研究所 招へい教授)、同 桂章皓 研究室生、同 鶴元真妃 研究員、同 廣瀬由紀子 研究員、大阪大学 末武愛士 特任研究員、トリノ工科大学のDaniele Micucci修士課程学生らによる研究グループによるもの。詳細は3月26日付で米国科学誌「AIP Advances」(オンライン)に掲載された。

半導体デバイスは、高性能化や低消費電力化に向けてさまざまな材料が活用されてきたが、半導体や絶縁体、金属導体を積層した際、半導体と金属材料の界面での接触電気抵抗により発熱し、変換効率や信頼性を損失するという問題が指摘されており、各材料の界面での接触抵抗値の低減による発熱の抑制が求められてきた。

この問題の解決には、各デバイス動作環境下での最適な半導体と金属材料の界面での材料構造を明らかにし、堅牢な界面を構築する技術開発が必要とされ、その接触抵抗の計測にはこれまで「Transfer Length Method(TLM)」が用いられてきたものの、同手法は半導体の厚みを考慮したものではなく、得られる接触抵抗値がサンプルのサイズ設計条件によって左右されるという欠点があったという。また、この値はサンプルサイズ、界面材料、温度条件、計測誤差など多くの要素を内包するため、異なる条件のサンプル間で精密に評価しても、デバイスを構成する核材料の界面設計に反映することが難しいという課題もあったという。

今回、研究グループは、そうした問題を克服し、異なる材料間の界面での接触抵抗を直接比較するため、サンプルサイズの設計条件に依存することのなく、半導体/金属材料間の界面での接触抵抗を物性値(物理量)として比較することを可能とした新たな接触抵抗評価手法「Advanced TLM」を開発。同手法を用いることで、半導体と金属材料の界面での接触抵抗を精密に測定し、同じ半導体と金属の組み合わせでも、温度や使用環境に依存して、接触抵抗値に差異が生じることを明らかにしたという。

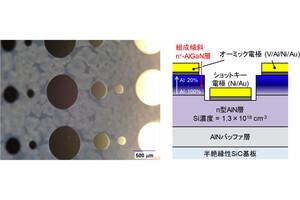

実際に、今回の研究では、異なる厚みの代表的な化合物半導体(Bi2Te3系)と拡散バリア金属(Ti、Cr、Ni)を接合した189種類のサンプルを作製し、これら異なる界面材料のサンプルを常温(25℃)から高温(105℃)までの温度範囲で調節し、接触抵抗の温度依存性や熱的信頼性の評価を実施。その結果、拡散バリア金属の種類に関わらず、半導体/金属界面の接触抵抗値は温度上昇とともに増大することが確認されたとする。

この結果について研究グループでは、どんな半導体/金属界面でも温度が増大すれば、接触抵抗が増大する可能性を示すものと説明しているほか、拡散バリア金属のTiと比較して、Niは温度の増大に対する接触抵抗の増加率が小さくなることも確認されたとしており、これは電子デバイスの拡散バリア金属として、Tiと比べてNiの方が高温での使用に適している可能性を示唆する結果だともしている。

なお、研究グループでは、今回の研究成果について、半導体材料の違いや温度条件、使用環境などにしたがって、最適なバリア金属の組み合わせが存在することを示唆するものであり、Advanced TLMを活用して半導体と金属材料の界面での材料特性や温度依存性を精密に評価することで、半導体デバイスの各利用環境に最適な界面材料の組み合わせの探索を可能にし、材料の界面における電流輸送が効率化され、高い信頼性を有する次世代半導体デバイスの開発につながることが期待されるとコメントしている。