米衛星ベンチャーの「アルベド・スペース」(Albedo Space)は2025年3月17日、同社初の衛星「クラリティ1」(Clarity-1)が打ち上げに成功したと発表した。

クラリティ1は、高度274kmの超低高度軌道(VLEO)で運用され、地上分解能10cmという商用衛星として世界最高レベルの撮像能力をもつ。今後、24機のコンステレーション(衛星群)を構築して観測頻度を高め、農業や災害対策などでの利活用およびビジネスをめざす。

クラリティ1が周回する、超低高度軌道(VLEO)とは何か

アルベド・スペースは2021年に設立された衛星画像会社で、コロラド州デンバーに拠点を置く。

同社は、従来よりもはるかに低い高度の超低高度軌道(VLEO、Very Low Earth Orbit)で衛星を運用し、地表を高解像度で撮影することをめざしている。

従来の地球観測衛星はおおむね高度600kmから800kmの軌道を周回しているが、VLEO衛星はその約半分となる高度300km前後の軌道を周回する。

VLEOの最大の利点は、地表の精細な画像を取得しやすい点にある。カメラで被写体をより詳細に捉えたいとき、被写体に近づいて撮影するのと同じように、衛星の軌道が低く、地表との距離が近ければ近いほど、より高解像度の画像が得やすくなる。

一方、VLEOでは大気が比較的濃いため衛星の軌道が下がりやすく、スラスターを常時または定期的に噴射して軌道を維持する必要がある。とくに太陽活動が活発な時期には、大気が膨らみ、抵抗がさらに増大する。

また、原子状酸素が多いため、機体の材料が劣化しやすいという問題もある。さらに重力の影響も大きく、安定した飛行や姿勢維持も困難である。とくに地球を観測する場合には、カメラを地表のある一点に向け続けたり、場合によっては斜め方向に傾けたりする必要があり、輪をかけて難しくなる。

くわえて、地上局との通信時間が短くなるため、データ伝送容量が制約される問題もあるなど、技術的なハードルがいくつも存在する。しかし、近年の技術開発により、これらの課題は徐々に克服されつつある。

こうした技術進展を背景に、アルベドが開発したのがクラリティ1である。クラリティ(Clarity)には「明快さ」、「明晰さ」といった意味がある。

質量530kgの小型衛星で、高度274kmの太陽同期準回帰軌道を周回する。同じ観測地点に戻ってくるまでにかかる日数(回帰日数)は15日で、将来的に複数の衛星(コンステレーション)により回帰日数1.5日を達成するとしている。

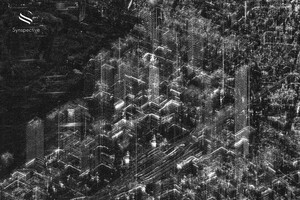

クラリティ1に搭載された光学センサーの性能は、パンクロマティック(白黒)で分解能10cm、マルチスペクトルでは1.2mとしている。

現在、商用の地球観測衛星では、米マクサー・テクノロジーズの衛星が地上分解能31cmで世界最高とされている。10cmという性能は、米国国家偵察局(NRO)が運用する最新のスパイ衛星に匹敵し、ドローンや航空写真の分解能にも近い。

また、分解能2mの熱赤外画像も取得でき、森林火災の発見、発電所の廃熱管理などに役立つとされている。

クラリティ1は日本時間3月15日15時43分(太平洋標準時14日23時43分)に、スペースXの「ファルコン9」によって、カリフォルニア州のヴァンデンバーグ宇宙軍基地から打ち上げられた。ロケットから分離した約4時間後には通信を確立し、自律動作モードに移行した。

今後、さらなる試運転とセンサーの調整を経て、高度を徐々に下げ、VLEOでの運用を開始する予定だとしている。

また、将来的には前述した回帰日数1.5日を達成するため、最大24機の衛星からなるコンステレーションを組むとしている。撮像から画像の配信までは平均約30分で、データはクラウドに保存し、APIで配信することで、時間短縮と分析・検索の効率化をめざしている。

アルベドはすでに、2021年12月に米海洋大気庁(NOAA)から、解像度10cmの衛星画像販売の許可を取得している。同社では、農業、保険、エネルギー、地図作成、公共事業などの分野での活用を見込んでいる。

また、2023年12月には、NROによる商用衛星画像の活用プログラム(Strategic Commercial Enhancements Program)の一社に選ばれており、国防・安全保障分野での活用も見込まれている。

VLEOという新たな分野に各社が注目

高度200km前後の軌道を周回する衛星は以前から存在していたが、本格的にVLEOの利用が始まったのは最近になってからである。その先駆けとなったのは、欧州宇宙機関(ESA)が2009年に打ち上げた「GOCE」で、地球の重力場・磁場測定に貢献した。

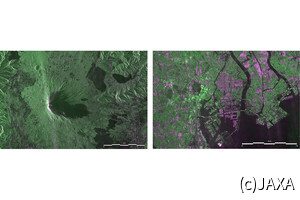

また、宇宙航空研究開発機構(JAXA)は、2017年に超低高度衛星技術試験機「つばめ」(SLATS)を打ち上げ、大気密度や原子状酸素のデータ取得、高分解能での地表の撮像などの技術実証に成功した。

近年では民間企業によるVLEOのビジネス開拓が始まっており、アルベドをはじめ、米国ではEOIスペース(EOI Space)やSkeyeonといった企業のほか、中国企業も研究、開発を行っている。

日本でも、アクセルスペースがJAXAと共同で、SLATSの技術を応用した超低高度軌道の地球観測衛星を開発している。また、インターステラテクノロジズも、高度200km以下を周回する超低高度リモートセンシング衛星による地球観測サービスの開発を打ち出している。

参考文献