大阪公立大学(大阪公大)、理化学研究所(理研)、新潟大学(新大)の3者は、天の川銀河や他の銀河に存在し、内部が空洞のリング状(泡状)構造の星間ガスを、画像認識AIを活用して効率的に検出する新しいモデルを開発。その結果、従来は目視に頼っていたために識別に数年の時間を要していたところ、わずか数時間で自動検出が可能になったと3月21日に発表した。

-

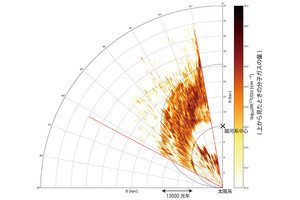

スピッツァーで得られた天の川の赤外線観測データのうち、波長8μm(緑)と24μm(赤)のデータを学習することにより検出された泡状構造。2種類の波長を用いることで、大質量星形成に伴い作られた泡状構造を検出できる。左の4つ(紫の点線)は、今回新たに検出された泡状構造。右の4つ(白の点線)は、先行研究で同定され、今回も検出された泡状構造

(出所:大阪公大プレスリリースPDF)

同成果は、大阪公大大学院 理学研究科の西本晋平大学院生、同・大西利和教授、理研 情報統合本部の川西康友チームリーダー、新大 理学部の金子紘之学術研究員らの共同研究チームによるもの。詳細は、日本天文学会が刊行する英文学術誌「Publications of the Astronomical Society of Japan」に掲載された。

天の川銀河をはじめとする多くの銀河において、星間ガス(ガス状物質)の濃淡が存在し、その中には泡のような構造を持つものも多数見られる。これらの構造は、主にまだ若い大質量星の誕生や活動によって形成され、星形成や銀河進化の過程を解明する上で重要な手がかりとなると考えられている。

これまでの研究では、泡状構造の検出は主に人間が目視で行い、カタログ(天体データベース)を作成するという方法が採られてきた。しかし、天文観測機器の高性能化に伴い、現代は取得データ量が大きく増加している。そのため、従来の目視による手法では膨大なデータを処理しきれず、検出には年単位の時間がかかるようになっていた。また、見落としにつながる可能性もあったという。

そこで研究チームは今回、深層学習(ディープラーニング)による画像認識AIを用いて類似構造を自動ですばやく発見できる、新しい泡状構造検出モデルの開発を試みた。今回のモデルでは、NASAの「スピッツァー赤外線宇宙望遠鏡」(2003年8月に打ち上げ、2020年1月に運用終了)によって得られた赤外線観測データが学習データとして用いられた。

同モデルを用いることで、天の川銀河内の大質量星の活動によって形成された3,006個の泡状構造が検出され、そのうち1,413個が新たに検出されたものだった。さらに、地球から約16万光年の距離にある天の川銀河の衛星銀河の大マゼラン雲や、「ファントム銀河」や「完璧な渦巻銀河」などとして知られる地球から3,000万光年以上の距離にあるM74(NGC628)銀河などの天の川銀河以外の銀河においても、数多くの泡状構造を検出できたとした。

-

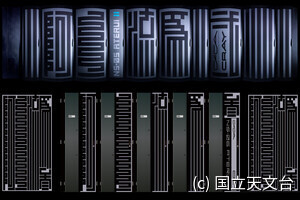

今回新たに検出された赤外線バブル構造の例(緑:波長8μm、赤:24μm)。8μm放射がバブルの外縁部をトレースし、内部には24μm放射が存在するという特徴が見られた。8μmは星間ダストの一種からの放射、24μmは大質量星によって温められたダストからの放射が示されている

(出所:大阪公大プレスリリースPDF)

観測データから泡状構造を探し出すのに、従来の目視による識別手法では数年という時間がかかっていた。しかし、今回開発された手法では、広範な観測データを用いたにもかかわらず、わずか数時間で検出することに成功したという。加えて、見落とされていた多数の泡状構造も発見された。

つまり、今回のAIを用いた識別方法により、泡状構造の統計的研究の精度と信頼性の大幅な向上が達成されたことになる。このことは、より効率的かつ網羅的な宇宙の構造解析への道を拓くものといえるだろう。

-

超新星爆発などで作られたと考えられるバブル構造(マゼンタの円)の検出例。背景画像は、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡で撮影されたM74銀河の赤外線画像(Watkinsetal.2023;緑:波長7.7μm、赤:波長21μm)。スピッツァーで得られた天の川の赤外線観測データのうち、波長8μmのデータのみを学習することで、超新星爆発起源の大規模な構造が検出可能になった

(出所:大阪公大プレスリリースPDF)

なお、検出された泡状構造に対しては、電波望遠鏡で得られた分子ガス(星の原料)の分布や運動を詳細に解析することで、大質量星の形成メカニズムのより深い理解が可能になるとする。また、今回の手法を応用することで、超新星爆発によって形成されたと考えられる、大規模な泡状構造も検出できたという。これにより、星形成だけでなく、銀河内の爆発的なイベントがもたらす影響についても詳細な調査が可能になったとしている。

さらに、今回の技術は泡状構造の解析にとどまらず、他の天文現象の研究にも応用が期待されるという。今後、より高度なAI技術を導入することで、銀河の進化や星形成メカニズムの解明が一層加速すると考えられている。