千葉大学は、有機EL(OLED)をはじめとする有機デバイスに電圧をかけて駆動した状態で、内部の電位分布状態を調べられる新しい計測手法を開発したと3月21日に発表した。

同成果は、千葉大大学院 融合理工学府の鏑城竜也大学院生、同・大学院 工学研究院の宮前孝行教授らの研究チームによるもの。詳細は、英国王立化学会が刊行する光・磁気・電子デバイス用材料を扱う学術誌「Journal of Materials Chemistry C」に掲載された。

薄型テレビやスマートフォンなどのディスプレイにも使われる有機ELは、異なる発光色を発する有機層と、その有機層の間で発光に必要な電荷を輸送する複数の有機層を積み重ねた、多層積層構造となっている。有機ELのさらなる高機能化・省エネルギー化のためには、注入された電荷を効率よく発光層まで到達させて再結合させる必要がある。そのためには、素子を構成する有機材料内部や異なる有機層界面での電荷の生成や輸送挙動を、実際の素子レベルで詳細に分析する必要がある。

しかし、厳重に密封された素子内部の電荷挙動を調べることは容易ではない。そのため、素子内の有機層中における電荷の生成や、輸送過程を調べるための非破壊的な手段が求められている。

研究チームが、材料表面や界面の分子情報を選択的に計測・評価する手法としてこれまで研究を進めてきたのが、「和周波発生(SFG)分光法」を用いた有機物界面の評価・解析技術だ。試料に電界が存在するときに、その強さに応じて得られるSFGの信号強度が増加する「電界誘起効果」が生じる。SFG分光法は、その効果を用いることで、有機デバイスの駆動時に内部に存在する電荷情報を高感度で選択的に分析できる技術である。

今回の研究では、SFG分光装置に改良を加え、界面の電子スペクトルを取得するための「電子和周波発生(ESFG)分光」を可能にする技術の開発を試みることにした。

ESFG分光では、波長を自在に変えられる可視光と近赤外光を試料に照射することで、物質界面での紫外可視吸収スペクトルを選択的に取得できるという手法だ。さらに、試料に電界が生じている際には、その電界の大きさや向きに応じて信号強度が変化する電界誘起効果を利用することで、複雑な構造を持つ有機デバイスを駆動した際の内部の電荷移動状態をリアルタイムで計測・解析することが可能となる。

測定試料として、基準となる有機EL素子(OLED1)、その構成材料を変えることで電流-電圧特性の違いが小さい素子(OLED2)と、大きく異なる素子(OLED3)の3種類が作製された。それぞれに対してESFGの電圧応答を測定したところ、OLED1とOLED2では内部の電位分布が異なっており、OLED2は電流-電圧特性が低いOLED3に近いものとなっていることが判明した。

OLED2とOLED3には、用いることで素子の輝度寿命が長くなることが明らかにされている有機物「BAlq」が、発光層と電子輸送層の間に挿入されている。このBAlq層を有機EL素子に加えることで、特に正孔輸送層に加わる電位分布の状態が変わり、各有機層の電位バランスが変化していることが確認された。

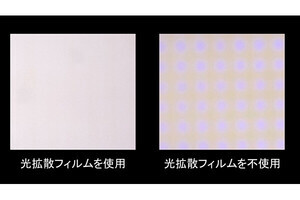

さらに、ESFG分光の結果、OLED1では、注入された電荷が発光層と正孔輸送層であるNPD層との界面で再結合して発光しているのに対し、BAlq挿入素子では、正孔が発光層とBAlq層の界面にまで到達し、EL発光している界面が移動していることが明らかにされた。

OLED1では、「ロールオフ」(高い輝度を示す領域では電流効率が低下してしまう現象)による発光効率の低下が見られるのに対し、BAlq挿入素子ではこの現象が見られず、特にOLED2では高輝度領域における電流効率がOLED1よりも高くなっていることも判明した。

素子のロールオフを低減させるには、発光位置を変えることが有効手段のひとつだが、BAlqの挿入により、素子を構成する有機層が分担する電位バランスが変化し、発光層の中でのEL発光する位置が変化する。それにより、極端に偏った電荷の局在が解消され、ロールオフが低減し、結果的に高い輝度を示す領域での電流効率が向上するという、素子の発光効率向上の仕組みが突き止められた。また、BAlqを用いることで素子寿命が長くなる仕組みとして、界面での過度な電荷集中が解消することによるものと説明できるとした。

今回の研究成果は、有機デバイスの設計において、実際の素子を用いて評価可能な手法を新たに提供するものである。これにより、有機デバイスの高性能化や、長時間の駆動による劣化の要因の解析への応用が期待される。また、有機ELにとどまらず、有機太陽電池などにおける高効率化に向けた界面設計につながるなど、今後の多方面への応用も期待されるとしている。