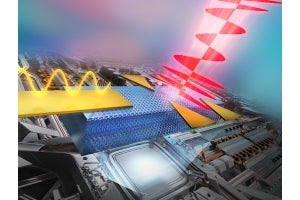

早稲田大学と宇宙航空研究開発機構(JAXA)の研究グループらは、テラヘルツ帯に対応した無線通信システムを試作し、4.4kmの距離で大容量伝送を可能とする伝送速度4Gbpsの通信を実現したと3月11日に発表した。

次世代移動通信システム“Beyond5G/6Gシステム”においては、NTN(Non-Terrestrial Network:非地上系ネットワーク)の大容量通信を行うフィーダーリンク(地上局をゲートウェイとし、飛行体や衛星との間で一対一で通信する方式)の一部を、テラヘルツ帯を用いた高速通信が担うことが期待されている。従来、上空との通信にはXバンド(8GHz帯)やKaバンド(26GHz~40GHz)が利用されてきたが、使える周波数の帯域幅が限定されており、伝送速度は数百数百Mbpsから数Gbpsが限界だという。

研究グループは、高度20km程度以下を飛ぶHAPS(High-Altitude Platform Station:高高度通信プラットフォーム)や、航空機に対するフィーダーリンクにおいて、テラヘルツ波(100GHz〜10THz、波長3mm〜30μm)を含む高周波数帯を利用し、伝送速度を強化することを検討している。

具体的には、92GHz~94GHz、95GHz~100GHz、および102GHz~104GHzの周波数帯に対して、広帯域の複数チャンネルを活用することで、20Gbps以上の大容量通信を実現できるとのこと。

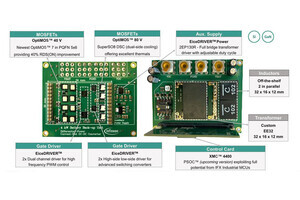

今回は、92GHzから104GHzのテラヘルツ領域までに対応するアンテナと送信機、受信機を試作。長距離通信を担う高利得アンテナサブシステムとして、上空の飛行体に搭載できる小型軽量な0.3m径のカセグレンアンテナ(主、副の反射器を持つパラボラアンテナの一種)と、地上局用の1.2m径カセグレンアンテナを開発し、最大出力を1Wとして設計した送信機と組み合わせた。

そして、周波数帯を95.375GHz~96.625GHz(中心周波数96GHz)に限定し、送信機の空中線電力は15mW(特定実験試験局で許可される範囲内の等価等方放射電力EIRPに対応)に設定して伝送実験を行った。

その結果、6階建ビルの屋上からスカイタワー西東京(東京・西東京市)までの4.4kmの距離に対して、帯域幅1.25GHzを使用したシンボルレート1Gシンボル/秒の条件で、変調方式QPSK(伝送速度2Gbps)および16QAM(4Gbps)を用いた伝送を確認した。

研究グループは、95GHz帯を利用した1Gbps以上の伝送容量の通信において、4kmを超える世界トップレベルの通信距離を実証できたとアピールしている。今後は、空中線電力1Wの送信機の試作などにより、伝送距離20km・伝送速度20Gbpsの通信機能を実現するとともに、HAPSや航空機向けのフィーダーリンクに必要となる、飛行体へのアンテナ追尾技術の試作と改良を実施。

将来的には通信の大容量化により、地上で使われているLAN(ネットワーク回線)レベルの高速通信を上空まで延ばせるようになり、大規模災害時の広域通信基地局や、山間部・離島への高解像度の映像の伝送など、上空の通信網を使った多様なサービス創出が期待されるとしている。