名古屋大学(名大)は3月4日、これまでは過食、特に油の摂り過ぎが原因として考えられてきたメタボリックシンドロームが、実際には朝食欠食をして不活動な生活をすることによる内臓脂肪の蓄積によって引き起こされることを明らかにしたと発表した。

同成果は、名大大学院 生命農学研究科の小田裕昭准教授らの研究チームによるもの。詳細は、英オンライン総合学術誌「Scientific Reports」に掲載された。

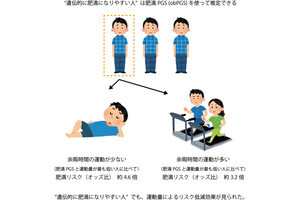

俗に「メタボ」と呼ばれるメタボリックシンドロームは、糖尿病、高血圧、高脂血症、痛風などの生活習慣病の予備軍であり、「インスリン抵抗性」(インスリンが効きにくくなる状態)を基盤とした状態を指す。一般に太っていることを指す言葉として理解されているが、必ずしもそれは正しい認識ではなく、日本人の場合、太っていない人でもインスリン抵抗性が生じ、メタボリックシンドロームと評価される場合もある(痩せていても糖尿病になることがある)。ただしメタボリックシンドロームは、健康的な食事を規則正しく取り、毎日適度な運動を行うなどの対策によって、元の健康的な身体に戻ることができると考えられている。

これまでメタボリックシンドロームの原因は、エネルギーの過剰摂取や動物性脂肪(飽和脂肪酸)の摂り過ぎによって、“肥満”になることだと考えられてきた。肥満は、脂肪組織に脂肪が大量に蓄積することを指し、脂肪が蓄積する場所により、大きく2つに分類される。皮下脂肪が蓄積するのが「皮下脂肪型肥満」で、内臓脂肪が蓄積するのが「内臓脂肪型肥満」であり、後者がいわゆる中年男性に多い“お腹ポッコリ肥満”だ。このタイプの肥満では、脂肪細胞から健康に悪い生理活性物質「アディポサイトカイン」が放出され、生活習慣病につながることがわかってきている(一方の皮下脂肪型肥満は、生活習慣病につながることはないと考えられている)。アディポサイトカインはホルモンのような作用を示し、内臓の脂肪組織が大量の脂肪を溜めると糖尿病を引き起こすような生理活性物質を放出することが解明されている。

これまでメタボリックシンドロームは、過食、特に油の摂り過ぎが原因と考えられてきた。しかしこれまでの動物実験では、動物性脂肪の多い高脂肪食を与えると体全体に脂肪が蓄積する全身型の肥満となるものの、内臓脂肪型肥満には至らなかったとのこと。意外にも、どのようなメカニズムで“お腹ポッコリ肥満”になるのか、実はまだ解明されていなかったのである。そこで研究チームは今回、マイルドな高脂肪食を通常の活動の半分以下に抑制された「不活動症候群モデルラット」に与え、朝食を欠食させる群とそうでない群に分けて比較実験を行ったという。

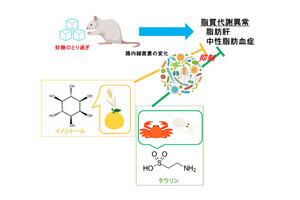

朝食については、古くから摂取した方が良いのか悪いのかという“朝食論争”議論が盛んだ。習慣的に朝食を食べないことを「朝食欠食」といい、ダイエット目的で意図的に食べない人もいるものの、若年男性で多く見られる傾向がある。これまで研究チームは実験動物を使って、朝食欠食をすることにより体重が増えたり、筋肉が減ったりすることを明らかにしていた。加えて朝食欠食は、食事の種類により異なった脂質代謝異常を引き起こすことも示されてきたとする。

また“不活動な生活”とは、普通の生活で十分に動かない状態を指す。たとえば自然災害の避難所生活の人などがその例で、不活動な生活を強いられることで健康障害を引き起こすことが知られている。これは必ずしも運動をしていないことを指すものではなく、運動とは独立したメタボリックシンドロームの危険因子と考えられている。

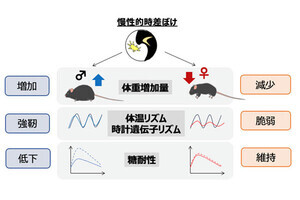

これまで、不活動症候群モデルラットでは内臓脂肪の蓄積が起きないことがわかっていた。また、朝食欠食だけでも同様である。しかし今回の実験の結果、不活動な状態で朝食を欠食させると、体重が増加しないにも関わらず内臓脂肪が蓄積することが判明した。つまり、これら2つの習慣の組み合わせこそが、内臓脂肪を蓄積させる要因だったのである。朝食欠食をさせることで体内時計が乱れ、体温上昇のリズムが遅れ、それが肝臓や脂肪組織の脂質代謝関連遺伝子のリズムの遅れも招き、その結果として脂質代謝が乱れ、内臓脂肪の蓄積が引き起こされることが突き止められた。

今回の研究により、不活動の生活かつ朝食を欠食するといった不規則な食生活は、内臓脂肪型肥満につながることが解明された。この結果は、無理に運動せずとも、日常生活で積極的に動き、朝食をきちんと食べるなど、規則正しい食生活を心がけると、“お腹ポッコリ肥満”を予防できる可能性を示唆している。つまり今回の成果は、これまでも唱えられてきたように、食べ方や生活習慣の改善を改善こそが、“お腹ポッコリ肥満”やメタボリックシンドロームを予防する上で重要である可能性を示唆するとしている。