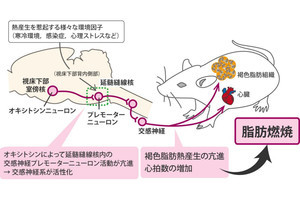

熊本大学は、肝臓由来のタンパク「SerpinA1(セルピンA1)」が、褐色脂肪組織の活性化や白色脂肪の褐色化(ベージュ化)を誘導し、エネルギー代謝を改善することを明らかにしたと発表した。

同成果は、 同大大学院生命科学研究部代謝内科学講座/熊本大学病院糖尿病・代謝・内分泌内科の阪口雅司 助教、岡川章太 研究生、窪田直人 教授および荒木栄一 名誉教授らと、熊本大学生命資源研究・支援センター、ハーバード大学ジョスリン糖尿病センター、米国パシフィックノースウエスト国立研究所などの国際的な研究グループによるもの。詳細は11月12日付でSpringer Natureが刊行する科学学術誌「Nature Communications」のオンライン版に掲載された。

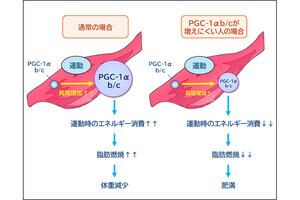

エネルギーは主に白色脂肪に蓄えられることが知られているが、若年時には褐色脂肪によってエネルギーが消費され、加齢とともに褐色脂肪が退縮すると、肥満のリスクが増加するとされている。褐色脂肪活性化因子として同定された「α1-アンチトリプシン(AAT)」としても知られているSerpinA1は、これまで好中球エラスターゼといったプロテアーゼを阻害することで、組織の保護に重要な役割を果たすことが知られていた。

今回の研究では、褐色脂肪回復期の血清を用いた網羅的なプロテオミクス解析から、褐色脂肪細胞の活性化を促す因子としてSerpinA1を同定したほか、SerpinA1を用いた結合タンパクのプロテオミクス解析から、神経系および造血系などの発生や組織形成に重要な役割を果たすことが知られている脂肪細胞表面のEphB2と結合して作用することで、ミトコンドリアで熱産生を行う主に褐色脂肪細胞に存在するタンパクであるUCP1の発現を促進すること、ならびにミトコンドリアの活性化を引き起こすことが示唆され、褐色および白色脂肪細胞のミトコンドリアの活性化させることで、エネルギー消費を増やすことにつながることが示されたという。研究グループでは、この発見について、脂肪組織と肝臓の新たな相互作用メカニズムを示すものだと説明している。

また動物実験として、肝臓特異的にSerpinA1を過剰発現するトランスジェニックマウスを作製。調査の結果、耐糖能の改善、UCP1発現の増加、寒冷刺激下での熱産生の向上が観察されましたとするほか、SerpinA1が白色脂肪におけるベージュ化を促進することも示されたとのことで、こうしたSerpinA1の増加によるエネルギー消費量の増加に伴う肥満および糖代謝の改善が見られたとしている。

なお、研究グループでは今後、今回の研究成果を踏まえた脂肪組織の機能を活用した新たな肥満および糖尿病治療法の開発が期待されるとしている。