関西学院大学(関学)、岡山大学、島根大学、愛媛大学、海洋研究開発機構(JAMSTEC)の5者は3月4日、国際宇宙ステーション(ISS)の「きぼう」日本実験棟に搭載された静電浮遊炉を用いた実験により、二酸化ケイ素(SiO2)の量が少なく鉄に富むケイ酸塩組成のマグマの密度測定を実施し、その結果に基づいて構築した密度モデルから、そのマグマがマントルの岩石よりも高密度になり、火星深部の核-マントル境界に重力的に安定して存在しうることを示したと共同で発表した。

同成果は、関学 理学部の河野義生教授、岡山大 惑星物質研究所の近藤望特任助教、島根大 材料エネルギー学部の尾原幸治教授、愛媛大 地球深部ダイナミクス研究センターの桑原秀治特任講師、JAMSTEC 高知コア研究所の中田亮一主任研究員、宇宙航空研究開発機構(JAXA)の小山千尋研究開発員、同・織田裕久主任研究開発員、同・石川毅彦教授、エイ・イー・エスの渡邊勇基主査らの共同研究チームによるもの。詳細は、英科学誌「Nature」系の地球・惑星科学・環境を扱う学術誌「Communications Earth & Environment」に掲載された。

2019年、米国航空宇宙局(NASA)の火星探査機「インサイト」によって、コアとその上のマントルとの間にマグマの層が発見された。火星深部で液体であるマグマが重力的に安定して存在するには、その密度がマントルを構成する岩石よりも大きい必要があるが、どのような組成なのかはわかっていなかった。

火星深部のマグマは、SiO2量が少ないかんらん岩的なケイ酸塩組成と推測されている。ただし、かんらん岩組成は融点が高いため、一般的な電気炉では溶融が困難であるのに加え、一般的な電気炉ではマグマ中の鉄が容器と強く反応してしまう問題もある。そこで研究チームは今回、ISSの「きぼう」に設置された静電浮遊炉を用いて、鉄に富むかんらん岩的組成マグマの密度を測定したという。

なお今回の研究は、静電浮遊炉を利用した研究テーマ「低重合度のケイ酸塩融体における粘性、密度の温度依存性測定」において行われたとのこと。静電浮遊炉は、レーザー加熱により2000℃超の超高温実験を行えるため、高融点のかんらん岩組成も扱え、幅広い温度範囲でマグマの密度の温度依存性データを測定可能だ。さらに、微小重力環境下のために容器が不要で、鉄の反応問題も発生しない。

今回の実験では、かんらん岩組成の主要成分である「酸化マグネシウム(MgO)-酸化鉄(FeO)-SiO2」からなる単純化された組成が用いられ、SiO2量比やFeO量比が異なるかんらん岩的ケイ酸塩マグマの密度が測定された。微小重力下では、溶融試料が球形になるため、その体積を精密に測定できる。そしてこの体積と、宇宙実験後に地球へ帰還した後に測定した質量から、マグマの密度が決定された。その結果、SiO2量が少なく鉄に富むかんらん岩組成マグマの密度は、従来のSiO2が多いケイ酸塩マグマの密度モデルから推測される値とは大きく異なることが判明したとする。

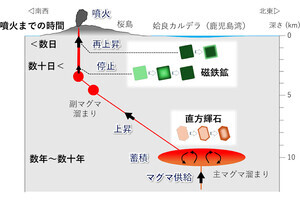

この密度を基に、かんらん岩マグマの密度の組成依存性・温度依存性モデルが構築され、過去の実験による密度の圧力依存性データと組み合わせ、火星内部における鉄に富むかんらん岩的組成マグマの密度が求められた。その結果、鉄量比の増加と伴いマグマの密度も増加し、鉄量比x=0.4~0.5以上のマグマは、深さ1000km~1500kmの火星マントル深部の密度よりも大きくなることがわかった。この結果は、火星マントル岩石よりも重い鉄に富むかんらん岩マグマは深部に沈み、火星の核-マントル境界に重力的に安定に存在しうることを示唆しているという。

また鉄量比x=0.4~0.5は、火星の形成初期に存在したとされるマグマオーシャンからの結晶化シミュレーションが示すマグマ組成と一致していたとする。そのため、マグマオーシャンが結晶化する中で、岩石よりも重いマグマの方が底に沈んだ可能性が示唆された。この鉄に富むかんらん岩マグマは、火星の進化史の中で核-マントル境界に重力的に安定に閉じ込められていた可能性があり、火星内部の進化に大きな影響を及ぼした可能性もあるとした。

なお今回は単純な組成だったが、地球や火星のさまざまなマグマの物性を理解するには、その他の組成も含む実際の組成での実験が必要だ。今回の研究に続いて、「火星深部マグマの理解に向けた鉄に富むかんらん岩組成ケイ酸塩融体の密度・粘性率測定」が、2024年度の静電浮遊炉を利用した研究テーマとして選定済みで、新たな宇宙実験の準備が進められている。また、マグマの物性の圧力依存性を理解するため、高圧実験などを組み合わせた研究も進行中とのこと。研究チームは今後、マグマの物性の組成・温度・圧力依存性を包括的に理解することを目指すとしている。