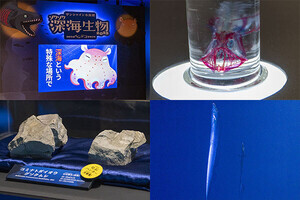

名古屋大学(名大)は2月28日、海洋研究開発機構(JAMSTEC)が運用する有人潜水調査船「しんかい6500」による北西太平洋の「第一鹿島海山」(千葉県犬吠埼の東約150km付近)の水深3600m強の深海底の調査において、一般的に泥の中に巣を作って生活することで表面に出てくることがないゴカイの仲間でありながら、まるで竹馬に乗っているかのように垂直に立つ特徴的な巣を構築し、その上部で生活する新種のゴカイ「タケウマカザリゴカイ」(Melinnopsis shinkaiae)を発見したと発表した。

同成果は、名大大学院 理学研究科附属臨海実験所の自見直人講師らの研究チームによるもの。詳細は、日本プランクトン学会と日本ベントス学会が共同で刊行するプランクトンと底生生物に関する英文学術誌「Plankton and Benthos Research」に掲載された。

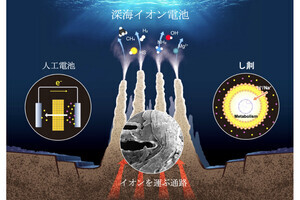

海洋は地球表面の約70%を占めているが、太陽光が届かなくなる深度200m以深のことを深海と呼び、実に海洋のうちの約95%を占める。深海はその過酷な環境のため、そこに生息する生物の多様性や生態についてはまだ多くの謎が残されている。特に、深海底に生息する底生生物の生態や行動に関する詳細な研究は限られており、その生活様式は未知の部分が多い。そうした中で、研究者が乗り込み、数少ない深海底での調査を行える貴重な有人潜水調査船がしんかい6500だ。自見講師は今回同船に搭乗し、自ら深海において直接探索を行ったという。

今回探査が行われた第一鹿島海山は、千葉県犬吠埼から東方に約150km、日本海溝と伊豆・小笠原海溝が連なるラインのすぐ東側に位置する、海底からの高さが約3300mの富士山級の海山である。その近辺の水深3623mの深海底において、垂直に立つ巣を構築し、その上部で生活するという独特の生態を有する新種のタケウマカザリゴカイが発見された。

一般的にゴカイの仲間は、岩陰や泥中に巣を作り生活する底生生物であり、海底表面に巣を突き出したような生活様式はまず見られない。しかし、今回発見されたタケウマカザリゴカイは、垂直に立つ巣を構築し、その上部で生活するという、ゴカイとしては特異な生態を持つ。このような生態は極めて珍しく、深海環境に特化した特殊な生活戦略を湿すものと考えられる。なお、水深3623mの深海とは約350気圧という高水圧環境であり、1cm2あたり約360kgの重圧力がかかる。このような深海の高水圧下においてもタケウマカザリゴカイが身体を潰されないのは、肺のような脆弱な中空器官を持たず、体内と体表面にかかる圧力が均衡するような構造を有するためと考えられる。

今回の発見は、しんかい6500を用いた直接観察によって初めて実現した、と自見講師は強調する。3人乗りのため、パイロット2名に加えて研究者1名、もしくはパイロット1名で研究者2名という組み合わせでも搭乗でき、直接深海を観察できることから、未知の生物や現象を発見するための貴重な手段となっている。研究者自身が深海に赴き、現地で観察や試料採取を行うことで、遠隔操作では得られない詳細な情報や、生物の生態に関する新たな知見が得られるという。しかし、運用開始から30年以上が経過したしんかい6500は、支援母船「よこすか」と共に老朽化が進んでおり、後継機の早期開発が強く望まれる。遺憾ながら、現状で後継機の具体的な計画は進んではいない模様で、新たな情報も公表されていない。

今回の研究では、研究者が実際にしんかい6500に搭乗して深海底を直接観察した結果、タケウマカザリゴカイという新種を発見し、その特異な生態が明らかにされた。有人潜水調査による直接観察は、深海生物の未知の生活様式や生態系の理解を深める上で極めて重要であり、今後の深海研究の発展に貢献するものと期待されるとしている。