アストロバイオロジーセンター(ABC)と基礎生物学研究所(NIBB)の両者は、水面上に葉を広げる「浮遊植物」の反射スペクトルが、水の豊富な惑星における地球外生命探査の有力な指標となる可能性について、培養実験と衛星観測を通じて検証。その結果、周期的な変動を観測することの重要性を明らかにできたと、2月26日に共同発表した。

-

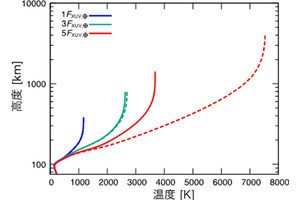

浮遊植生の季節変動に伴う水面反射率の周期的変化を示したイメージ。地表の大半もしくは全球が液体の水でおおわれているような、水の豊富な惑星の生命探査における新たな指標として期待される

(出所:NIBB Webサイト)

同成果は、ABC/NIBB/総合研究大学院大学の村上葵大学院生、同・小松勇特任研究員、同・滝澤謙二特任准教授らの研究チームによるもの。詳細は、宇宙生物学に関する全般を扱う学術誌「Astrobiology」に掲載された。

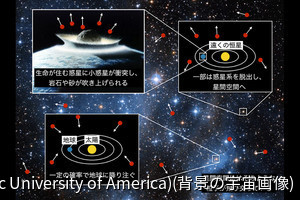

系外惑星の情報を発表しているNASAの「EXOPLANET ARCHIVE」によれば、正式に存在が確認された系外惑星の数は5834個となっている(2025年2月12日時点)。近年は観測精度が上がり、地球サイズの惑星の発見数が増えていることに加え、惑星表面に液体の水が存在することが期待され、地球型生命が居住している可能性のある惑星の発見数も増加中だ。宇宙生命探査は今世紀における最も重要な科学プロジェクトのひとつとされ、現在は生命が存在し得る可能性のある惑星、つまりハビタブル惑星を直接観測するための準備が進められている。

地球と類似した環境の惑星では、陸上植物が示す特徴的な反射スペクトルとして、赤色光と近赤外線の境界(700ナノメートル)で反射率が増大する植物に特有のスペクトル特性「レッドエッジ」を生命の指標(バイオシグネチャー)として検出することが期待されている。しかし、地球よりも水が豊富で、地表の大半もしくは全面が海洋で覆われているような惑星では、地球と同じような陸上植生の発達は期待できない。

そこで研究チームは今回、生命の誕生に不可欠な水が豊富にある海洋惑星における生命探査の可能性を広げるため、水面上に浮遊する植物による反射スペクトルの特徴とその検出の可能性を検証することにした。

浮遊植物とは、湖沼に生育する水生植物のうち、葉を水面に浮かべる植物の一般的な総称である。今回の研究では自由浮遊植物に加え、葉を水面に浮かべる浮葉植物と茎葉を水上に伸ばす抽水植物の一部も含められた。そして、浮遊植物の反射スペクトルを実験室での個葉の測定から衛星リモートセンシングによる湖沼植生の測定まで異なるスケールで調査し、その特徴が解明された。

浮水植物の形態は種によって大きく異なるが、一般的な傾向として、陸上植物と同等以上のレッドエッジが示されたという。浮力を高めるための空気を多く含む葉肉組織や撥水性を高めるための表皮構造により、レッドエッジが強調されることが考えられるとした。葉を水に浮かべた状態での反射率測定では、濡れることによって若干反射率が低下するが、水中に沈む水草に比べると顕著なレッドエッジが確認できるという。

-

生育場所が異なる植物を上から観測した場合の反射率の比較。水中の水草(左)は水の影響を強く受けるため、陸上の植物(右)に比べて反射率が小さい。水上の浮遊植物(中央)は陸上植物に近い反射率を示し、顕著なレッドエッジ(グラフの矢印)が確認できることがわかった

(出所:NIBB Webサイト)

しかし、実際の自然環境下での大規模な観測では、群落密度が低く、水面に重ならずに葉を広げる浮遊植生のレッドエッジは、密度の高い陸上植生に比べて低下する。欧州宇宙機関の地球観測衛星「Sentinel-2」のリモートセンシングによる反射率画像から、植生の分布や生育状況を評価するための「正規化植生指数」(NDVI)を指標としてレッドエッジの大きさを比べると、湖沼の浮遊植生は周囲の森林植生より低い値を示すことが確認された。また、たとえば温帯域にある日本においては、発達した浮遊植生は夏季にのみ存在し、冬季に消失する。そのため、通年で平均化した場合、NDVIはさらに小さく検出困難になるとした。

その一方で、NDVIの最小値と最大値の変動幅は浮遊植生の方が森林植生より顕著だったという。そのため、NDVIの周期変動に着目し、日本全国148か所の湖沼を対象とした大規模な解析が行われた。すると、冬季と夏季でマイナスからプラスに変化する浮遊植生に特徴的な季節変動パターンあることが確認された。浮遊植物は水に濡れることにより反射率が低下するものの、水自体の反射率がより低く安定しているために、植生の増減が高感度に検出できたことが考えられるとした。

浮遊植生によるNDVIの季節変動は、単純にNDVIの最大値を指標として比較する場合よりも、大気と雲による減衰を受けにくいとされる。このことから、将来の系外生命探査においても有効な手法となり得ることが示唆された。

水面に浮遊する植物のような光合成生物の進化が地球以外の惑星においても普遍的であるとすれば、植物の反射スペクトルを手掛かりとする生命探査の候補惑星を地球のように大陸を形成する惑星に限定せずに、より水が豊富な海洋惑星に拡大することも可能となる。多様な惑星環境に適応して進化する生物の形態を予測するためには、生命の誕生・進化プロセスを惑星環境との共進化の中で解明していくことが重要としている。