東京大学(東大)は2月19日、火星から持ち帰られた試料において、火星生命の痕跡が検出される可能性が高い部位として考えられている岩石と水が接触した部位について、粘土の生成により生命痕跡のシグナルの取得が妨害される問題の解決に向け、さまざまな分析手法を試した結果、赤外線を照射することで粘土と微生物の同時検出が可能なことを確認し、火星生命検出技術の性能向上が可能になったと発表した。

同成果は、東大大学院 理学系研究科の鈴木庸平准教授、国際宇宙空間研究委員会(COSPAR) 火星帰還試料安全評価プロトコル策定作業部会(SSAP)の委員らによるもの。詳細は、宇宙生物学に関する全般を扱う学術誌「International Journal of Astrobiology」に掲載された。

火星の地下深部には液体状の水が現在も存在するとされており、生命が現存する可能性も指摘されている。しかしながら、そうした地下の液体を調査することは、技術的な問題に加え、探査機から除去しきれなかった地球の微生物によって火星環境が汚染されるリスクも生じるため、容易ではないのが現状だ。

一方で火星の地表では、30億年以上前には海(液体の水)が存在していたことが判明している。そのため、適切な場所を調査すれば、地表付近でも火星生命の痕跡を発見できる可能性がある。もっとも、火星生命の存在を実証するには、これまでのローバー「パーシヴィアランス」や「キュリオシティ」などによる分析では不十分であり、地球に岩石試料を持ち帰って詳細な分析を実施する必要がある。

現在、火星からのサンプルリターンは欧米主導で計画が進められており、帰還試料から生命を検出するための研究が進められている。人類が火星を探査する際には、火星環境の汚染を避ける必要がある。また同時にサンプルリターンを実施し、実際に火星試料に生命が含まれていた場合は、地球生態系に対する影響がないように万全の対策を講じる必要に迫られる。

こうした国際的な課題に対し、その対策についての指針を策定しているのが、COSPARの惑星保護委員会だ。COSPARとは、宇宙研究で生じる天体間の生物汚染を防ぐための指針を策定する組織で、世界の主要宇宙研究機関の惑星保護担当者と科学者から構成されている(研究チームの鈴木准教授はその科学委員を務める)。

火星からの試料帰還は喫緊の課題として、地球生態系に影響を与えずに火星生命の有無を決定する分析法を定める必要があり、SSAPはそのために発足した(鈴木准教授は、同作業部会で欧米の研究機関以外に所属する唯一の科学委員を務めている)。SSAPで策定された安全評価体系では、火星生命が発見される可能性が高い場所として、岩石が液体状の水と反応することで粘土が生成する場が挙げられている。しかし、粘土と生命を同時に分析するための手法が確立されていないという課外が残されていた。

海底下から採取された約1億年前の玄武岩は、火星生命を発見する可能性が高いと評価する根拠となった地球の岩石である。先行研究では、この玄武岩試料から粘土鉱物の同定と微生物の検出に成功しているが、試料の一部を削り出し、厚さ数マイクロメートルから数100ナノメートルの薄片を作成した後、空間分解能の高い電子顕微鏡や質量分析装置を用いて解析を行う手法が採られていた。しかしながら同手法では、貴重な火星試料を分析の前処理で破壊してしまうという問題があったため、前処理の不要な分析手法の検討が進められることとなったのである。

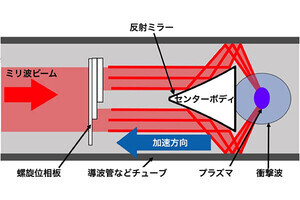

研究チームは当初、顕微ラマン分光装置を試用したものの、粘土鉱物からスペクトルを得られないという結果に終わったという。そこで着目されたのが、顕微赤外分光装置だった。同装置を用いたところ、粘土鉱物からの妨害は確認されず、微生物中のタンパク質に由来するシグナルと共に、粘土鉱物の同定にも成功したとする。

-

岩石試料の分析点と得られた赤外線スペクトル。(上)粘土と微生物細胞を含む部位の画像と分析点。(下)たんぱく質と粘土由来のピークを含む赤外線スペクトル。比較が行われたのは、培養した微生物と粘土の標準物質(出所:東大Webサイト)

従来、粘土と微生物を分析するには、電子顕微鏡や質量分析装置がそれぞれ必要だった。しかし今回開発された手法では、生命と粘土鉱物を赤外分光装置1台で分析が可能だ。研究チームは今回の成果をもとに、今後、火星帰還試料に類似した地球の岩石で分析法の適用性を評価することで、火星生命検出技術が飛躍的に向上すると期待されるとした。

また今回発見された簡便な手法は、帰還試料中の生命の存在の有無を明らかにし、同時に地球生態系を保護することにも貢献すると考えられるとともに、火星生命の発見につながることが期待されるとしている。