電子材料大手のJSRは、東京大学などと共同で新構造の磁気抵抗ランダム・アクセス・メモリー(MRAM)「反強磁性MRAM」開発を推進する。強い磁場がなくても電子のスピンを制御できる特殊な材料を基に、長年蓄積した豊富な実験データとシミュレーションを駆使し、既存のMRAMよりも処理性能と電力効率が桁違いに優れる不揮発性メモリーを実現する。

MRAMの主な用途はこれまで自動車やFA(ファクトリーオートメーション)分野とされていたが、データセンターの消費電力を大幅に削減するなど、省エネ需要も見込めるようになった。新たなMRAM開発によって、「先端材料に加えて電子デバイスの知財(IP)ビジネスにも手を広げたい」と菅原周一RDテクノロジー・デジタル変革センター長研究企画第一部長は話す。

強磁性体MRAMとはなにか

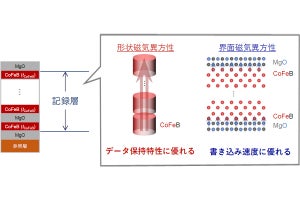

電気を切っても保持した情報が消えない不揮発性メモリーのMRAMは、絶縁体を強磁性体(磁石)ではさんだMTJ(マグネット・トンネル・ジャンクション)素子が心臓部。既存の不揮発性メモリーにはない高速動作とほぼ無限といえる書き換え可能回数は、DRAMやSRAMを代替するものとして十年以上前から期待されている。今後素子の微細化が進み、ギガバイト(GB)級の記録容量が実現すればワークメモリーとして一気に存在感が高まる見通しだ。

当初のトグル型MRAMは、外部から強い磁場を印加することで磁性層の磁化の方向を制御し、電気抵抗の変化をつかって読み書きを行う。生産はしやすい反面、容量を増やすために素子を微細化すると消費電力が増大するという課題があった。現在主流のスピン移行トルク磁気抵抗メモリ(STT-MRAM)は、電子のスピンを制御して磁化を反転させるもので、素子の接合面積が小さくなるぶん、小電流で済むことから微細化に向いている。

STT-MRAMの技術開発は活発で、2024年には東北大学電気通信研究所が、既存の強磁性体(CoFeB)/絶縁体(MgO)材料を用いながら直径1桁ナノメートル台にまで素子を微細化する技術を発表している。

異常ホール効果を応用する、反強磁性MRAM

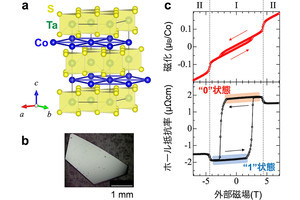

こうした強磁性体MRAMとは対照的なのが反強磁性MRAMである。JSRとMRAM技術を共同開発している東京大学大学院 理学系研究科物理学専攻 理学部物理学科の中辻・酒井研究室は、反強磁性体にも異常ホール効果が現れることを世界で初めて明らかにしている。

異常ホール効果とは、金属磁性体に電流を流したときに電子スピンがつくる内部磁場によって垂直方向に電位差が生じる現象のこと。磁性体に電流を流すと磁場と電流の双方に垂直な向きに電位差が生じるホール効果がみられるが、外部磁場をかけなくても金属磁性体では同じような現象が現れることから、これを異常ホール効果と呼ぶ。異常ホール効果は磁化ではなく逆格子空間に存在するベリー曲率によるものと考えられ、ベリー曲率は異常ホール効果を誘起する「仮想磁場」ともよばれている。

反強磁性体では強磁性体の異常ホール効果と同程度か、それをしのぐような大きなホール伝導率がみられる。トポロジカルな粒子であるワイル粒子に由来した運動量空間での数100テスラ級の仮想磁場が、この巨大ホール効果を誘起していることも明らかになった。同グループはMn3Sn(反強磁性体マンガン化合物)の中で、ワイル粒子の存在を世界で初めて実証している。

また東京大学と理化学研究所、科学技術振興機構(JST)などの研究グループは2023年4月、磁化をもたない反強磁性体でも電子の進行方向が曲がるトポロジカルホール効果を実証したと発表。このトポロジカルホール効果は磁気情報の読み出しに利用できるため、「新たな磁気記憶素子の開発につながる」と提唱していた。

MRAMは、電気を流して電子のスピンの方向を変えることで情報を保持し、読み出しにはホール効果を使う。反強磁性体ではホール効果による読み出しは難しいとされていたが、仮想磁場をうまくつかえば電子のスピン制御が可能になる。

JSRと東大が反強磁性MRAM開発、ポイントは「超高速・低電力」

仮想磁場、異常ホール効果をつかった次世代の磁気記憶素子への注目度が高まっているなか、JSRと東京大学は共同研究開発拠点「CURIE」を設置し、2020年からメモリデバイスなど新規分野の共同研究をはじめている。JSRは実験室に成膜装置などを導入し、東大などが見いだした反強磁性体をベースにデバイスに適した結晶構造を開発中である。

開発目標として想定する特性は、読み込みと書き込みの速度がそれぞれ既存MRAMの1〜10nsにくらべて1〜10ps、消費電力は同じく100fj/ビットに対して10fj/ビットといずれもケタ違いで、高速性と低消費電力を大きな訴求ポイントにしている。また素子の高密度化を進め、大容量化にも取り組む。

MRAMは書き換え可能回数がフラッシュメモリより数桁多い数百万回もあり、強誘電体メモリーよりも高速な読み込み速度をもつ。フラッシュメモリにくらべて高温にも強いことから、悪条件での長期信頼性が求められる用途に応えられる。

高コストで微細化や大容量化が難しく、ロジックデバイスと混載してのシステムLSI化も困難だったMRAM。それがいまやエネルギー対策としても注目されている。膨大な電力を消費する大規模データセンターの建設に邁進する米テック大手、いわゆるGAFAMは、大量のエネルギー消費が問題視されていることを認識し、原子力発電や再生可能エネルギーへの投資を相次いで打ち出した。低消費電力のストレージクラスメモリとしてMRAMがDRAM代替を実現できれば電力消費量は劇的に低減できる。

JSRは電子材料業界の再編を進めようと、2024年に産業革新投資機構(JIC)傘下になり、非上場化している。新規事業として取り組む反強磁性MRAMの事業化は、半導体コンソーシアムのような組織を構築して推進することも考えている。