金沢大学(金大)は2月17日、完全に平坦なダイヤモンド表面をMOS界面に有するダイヤモンドMOSFETを作製することに成功したと発表した。

同成果は、金大 ナノマテリアル研究所の德田規夫教授、金大 自然科学研究科 電子情報科学専攻/卓越大学院の小林和樹大学院生、産業技術総合研究所(産総研) 先進パワーエレクトロニクス研究センターの牧野俊晴研究チーム長らの国際共同研究チームによるもの。詳細は、低次元ナノ材料を含めた炭素材料に関する全般を扱う学術誌「Carbon」に掲載された。

ダイヤモンドは、次世代半導体材料の中でも、高い絶縁破壊電界や熱伝導率を有するため、より大きな電力の制御が必要な領域や、放射線環境下、高温環境下、宇宙環境下といった過酷な環境下において、省エネルギー化や安全性、信頼性に優れた動作につながると期待されている。このような背景の下、研究チームは2016年、独自のダイヤモンド成長技術、不純物ドーピング制御技術、表面・界面制御技術を開発。世界で初めて、ダイヤモンド半導体を用いた反転層チャネル型MOSFETの動作実証に成功したのであった。

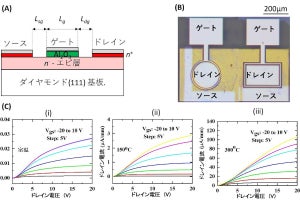

しかし、当時開発された反転層チャネルダイヤモンドMOSFETは、MOS界面にチャネルの散乱因子が多く存在し、動作時の抵抗が高いという課題があったという。その後の研究により、MOSFET動作時の抵抗を左右するチャネル部分である酸化膜ダイヤモンド界面において、構造の不完全性がその散乱因子の原因の1つであることが究明された。そして、原子的に平坦なダイヤモンド表面をMOS界面に用いることが、1つの解決策になると考えられた。研究チームは2022年、完全平坦表面を持つダイヤモンド半導体層の選択的埋込成長技術を開発。今回の研究では、それを利用し、世界で初めて完全に原子なダイヤモンド表面をMOS界面に有する反転層チャネルダイヤモンドMOSFETの作製に挑んだという。

今回作製されたデバイスは、ノーマリーオフ動作(半導体デバイスの動作モードの一種で、MOSFETでは、ゲート部分に電圧を印可しない限りソース・ドレイン間で導通せずオフの状態にある特性を指す)、ゲート電圧制御と基本的な反転層チャネルMOSFETの特性が示された。また、2016年に作製されたMOSFETと今回の研究で作製されたMOSFETの同一ゲート電圧印加時のドレイン電流密度(Id)-ドレイン電圧(Vds)特性の比較を行った結果、今回新たに開発されたMOSFETのIdは、2016年に作製されたMOSFETのIdと比較して12.5倍に向上しており、低抵抗化に成功したことが確認された。

-

2016年に作製されたMOSFETと、今回の研究で作製されたMOSFETの、ドレイン電流密度(Id)-ドレイン電圧(Vds)特性。なお、実線は測定値であり、点線は推測値(出所:金大プレスリリースPDF)

それに加えて、透過型電子顕微鏡(TEM)の観察手法の1つで、明視野条件下で試料の構造や組成を可視化する技術であるBright-Field Scanning TEMによる界面観察では、サブマイクロスケールでの原子レベルで平坦な界面が観察された。

以上のことから、今回のデバイス作製技術は、ダイヤモンドMOSFETの性能向上に大きく貢献することが実証された。今回の研究により、原子レベルで平坦な界面をデバイス界面に用いるプロセスが開発され、今後のダイヤモンドデバイス開発に大きく貢献することが考えられるとする。研究チームは今後、さらなるプロセスの高度化を進め、ダイヤモンド半導体デバイスの高性能化を実現し、その社会実装を目指すとしている。