田畑で作物に手をかけるイメージの農業だが、高齢化と人手不足の中で農地を守るために必要な作業には、事務負担も多い。これまで人の力でこなしてきたそれらの作業の省力化を進める中で、衛星画像を活用した農業DX(デジタルトランスフォーメーション)を取り入れる自治体が増えている。山口県では、農業に従事する人の全体の65歳以上が68%だ。そうした高齢化が進む宇部市にて、県産アプリを使った毎年の「農地パトロール」を進める事例と衛星画像利用のカギについて、担当者らに取材した。

大きな労力のかかる「農地パトロール」の省力化へ

農地パトロール(利用状況調査)とは、昭和27年に定められた「農地法」により、自治体の農業委員会が毎年1回行う農地の現況調査だ。安定して耕作を行っている優良な農地と、耕作が行われなくなりつつある遊休農地(これ以上耕作をしないという農家の意思が確認されると「耕作放棄地」として統計に記録される)を識別してデータベースを作成し、優良な農地の維持にさまざまなリソースを集約する作業で、遊休農地は新規就農者への貸し付けなどに回る場合もある。

農地パトロールの記録は地域の農業を守る基盤となるデータだが、2009年に農地パトロールの際に遊休農地を“目視”で確認し写真を撮影して記録するという調査方法が指定され、想定外の負担となっている。目視は人の手間を要するということであり、農地パトロール実施時期となる毎年8月の農繁期に、地元の農家さんたちである農業委員会の調査員が地図を片手に一箇所ずつ、受け持ち地区の田畑を確認して回ることになる。実際に調査を経験した人からは「夏の間、一緒に調査員の方と歩き回ると、ちょっと休憩させてほしいと車に戻ってクーラー浴びて、また出て行かないといけない。それほど真夏の暑いときに行うんです」(ニュージャパンナレッジ 笠原宏文さん)という過酷な作業だ。

人力による農地パトロールには、自治体内の農地をすべて「筆」という単位に区切った地図を調査員に配布して受け持ち区域を割り振る。調査員の多くは地域の農地をよく知る調査員の農家たちだが、宇部市だけでも5万筆以上の圃場すべてに精通することは困難な上に、中山間地では山の上にある田畑も多い。アクセスが悪いために遊休農地となるケースも相当あり、不案内な現地へ赴くだけでも負担だ。

また、調査に関わる事務方の手間も多い。地図の印刷だけで2週間近くの時間を要し、調査員が苦労して一筆ずつ地図に書き込んだ調査結果は農業委員会の事務局に集約され、これまた人力でのデータ化を行う。宇部市ではこれまで市内8地区の手入力での作業に毎年3週間近くかかるのが通例だったといい、入力後は個人情報が含まれる地図を廃棄して、やっと農地パトロールの作業が終わる。

こうした多大な労力をなんとか軽減することはできないのだろうか。近年では農地パトロール向けにタブレット端末が配布されるようになり、紙の地図と手入力という手間は大きく削減された。さらに2019年ごろから日本のいくつかの自治体で、衛星画像を用いた農地確認の実証が開始。これを追認する形で、2022年には農林水産省の農地パトロールの実施要領に「人工衛星を利用し、衛星画像によって遊休農地に該当するおそれのない農地であると確実に判定できるものについては、衛星画像により判定し、それ以外の農地のみを現地確認する」と、衛星画像やドローンを目視の代わりとすることができる旨が盛り込まれた。人の目の代わりに衛星の目で農地調査を行うことが可能になり、ようやく人手をかけての現地調査の部分の省力化が可能になった。

さらに山口県は2017年から、宇宙航空研究開発機構(JAXA)と結んだ連携協定のもとで県内企業と協力し衛星画像の利用拡大を進めている。農地パトロールのため配布されたタブレットには「農業委員会サポートシステム」の活用が考えられており、これに加え、県内企業のニュージャパンナレッジと、衛星データ利用の専門家集団であるリモート・センシング技術センター(RESTEC)が2年間で協力して開発した「現地確認効率化システム」という独自のアプリを追加した。さらにこのシステムを宇部市向けに1年かけてカスタマイズし、圃場を面積で絞り込んだり、前年との差分を抽出したりルート検索を行うなど、調査員が現地確認を進めやすくなる機能を盛り込んでいった。2023年度から宇部市で本格的にシステムを用いた農地パトロールを始め、2024年度で2年目になるという。

現地確認効率化システムの効果とは

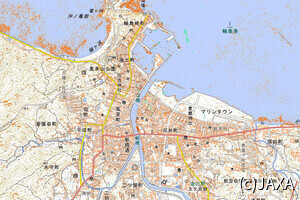

宇部市の現地確認効率化システムは、衛星画像から圃場の現状を解析し、現場確認の前に現地の状況を把握できるマップを作成する機能が中心となっている。毎年5~6月に撮影された光学衛星画像を処理し、圃場を区切るベクタデータ(筆ポリゴン)を元に農地の状況を一次判定する。作付けの状況(主に水稲、小麦、その他)を判定すると、約5万筆の市内農地の約20%を現地確認すれば良いという判断になった。

一次判定後に残った約20%の圃場には、耕作されていない可能性がある“要調査”の項目や作目の種類を分類できなかった農地などが含まれる。この分類結果を元に、前年の記録も加味しながら農業委員会側で妥当性を評価し、面積を元に小さい圃場は省略するなどの計画作りを行った上で、実際に調査員に現地での目視確認の担当が割り当てられる。実際に目視確認を行うのは20%からさらに絞り込まれて全体の2%程度、調査員一人あたり30~50筆程度に抑えられているという。

調査の労力を大幅に削減した農地現地確認効率化システムのキーとなるのは、衛星画像から「現地確認の必要なし」、つまり記録通りに作付けされている圃場を判別する機能だ。宇部市の農地全体のうち、86%にあたる1930haは水田、14%にあたる313haは小麦を中心とした畑となっている。主要な作物は水稲、小麦、大豆の3種類となる(宇部市令和5年作物統計より)。衛星画像を用いた判定システムの開発にあたったRESTECの奥村俊夫さんは、「水田の湛水時期は5~6月で、この時期は秋蒔き小麦の収穫前後と重なる。衛星画像を5~6月時期に絞って入手し判定すれば、水をたたえた水田と実った小麦、文字通りの小麦色を色で判別しやすい。開発時に宇部市の農林整備課で『中山間地等直接支払制度』に向けて試行錯誤していた専門家からこうした的確なアドバイスがあり、効率的な分類システムができました」と話す。

光学衛星の画像から、農作物の種類を判定する作付け分類は衛星画像のアプリケーションとして世界でも利用されているが、高精度な分類を実現するには分解能が0.5m以下の高コストの衛星画像や機械学習を利用したシステムが必要になる。コストと精度のバランスを保つのは難しく、低コストで分解能が低い画像を利用すると、結局は目視判別の必要な圃場が増えすぎて手間が削減されないという事態も起きかねない。宇部市の場合は、衛星画像を目で見て確認する作業を重視しているため、分解能1m程度の画像を利用しているという。「『要調査』の衛星画像を目で見ると、だんだんと耕作されていない疑いあり、というように見えてきます」(宇部市農業委員会事務局 石川晃さん)というように、農地をよく知る人の判断も加えられている。

「目で見てわかるとなると、1m程度というのが皆さんの感覚ですね。最初にさまざまな分解能の画像をお見せするのですが、画像を目で見て判断したいという方は1.5mよりも高い分解能の画像を選ばれます。私達は確実に撮像できる可能性が高いという意味でPlanetの3m分解能の画像をおすすめしているのですが、目視を重視される場合は3mはまず選ばれないですね」(RESTEC 奥村さん)といい、調査を行う手順によって選択する衛星画像も変わってくる。

画像を目で見て判定するようになった経緯は、開発中に行った「判定会」にあるとのこと。「最初は『そんなのわかるわけない』という声もありましたが、各地区で調査員の方に3人ほど集まっていただき、大きなディスプレイに画像を表示してその場で精度を検証する判定会を行いました。調査員の方々から『最新の衛星データなら判断しやすい』ということになりました」(笠原さん)。

こうして農地パトロールに衛星画像を取り入れた効果は「本来するべきことに集中できる」という点にある。「農地パトロールによる調査はあとに続く農地利用の意向調査の基盤になるもので、さらにその後の農地の貸し出し業務や農地の集約化につなげていくのが目的です。重要な業務ではありますが、人手による調査だと農地パトロールで感覚的には事務作業の1~2割を占めてしまいます。むしろその後の業務を重視したいという意味で、省力化というのは本当に大きいと思いますね」(石川さん)。

「衛星データによる判定を続けるほど正解が溜まってくるので、調査の数は少なくなる方向になっています。特に耕作放棄地がいきなり今年は立派な田んぼになった、ということはあんまりないですよね。それならば悪くなる兆候を早く見つけて、誰か支援してくれる人や新しい借り手を見つけることをやりたいのです」(竹田さん)。

農業を守る人々の高齢化は避けられないが、広域を一度に調査できる衛星画像というツールを活用して、将来の農業のあり方を作っていくために農業DXは進んでいる。「ある圃場をどんな年齢の人が耕作しているのか、手放したい田んぼはどこで、借りたい人はいるのかというのを意見調査して、地図で整理して各地区で相談した上で、今後5年から10年先までどうするべきか計画する『地域計画』というものがあります。10年後にその一筆の圃場を誰が耕作するのか。なるべく多くの農地を守っていけるように、ちゃんと地域内で振り分けをしましょうということになっているんです。そのためには必ず調査が必要ですし、農地パトロールは本来その土台として地域を守っていくための情報なのです」(竹田さん)。