理化学研究所(理研)と広島大学の両者は1月23日、特殊な光の散乱現象(非線形光散乱現象)を魚肉の鮮度評価に応用し、マグロが熟成する過程における筋肉分解の進み具合を定量化する新技術を開発したと共同で発表した。

同成果は、理研 生命機能科学研究センター 先端バイオイメージング研究チームの渡邉朋信チームリーダー(広島大 原爆放射線医科学研究所 教授兼任)、広島大 原爆放射線医科学研究所の藤田英明助教らの共同研究チームによるもの。詳細は、食品加工に関する幅広い分野を扱う学術誌「Journal of Food Engineering」に掲載された。

魚肉は、低温下で一定時間寝かせて熟成させることでうま味成分が増す一方で、非常に傷みやすく、腐敗に伴う栄養価の低下や、細菌・寄生虫の増殖による食中毒リスクを引き起こす危険性が高くなるため、鮮度評価が欠かせない。だが、従来の魚肉の鮮度評価技術は侵襲的な手法が主流で、測定時間が長く、結果が測定者の技術に依存しやすいという課題があり、非接触で非破壊的な評価方法の開発が求められている。

そうした背景から近年研究が進むのが、深層学習による魚の目の透明度や色の変化を基にした鮮度評価だ。しかし現状では、単に活け締め後の経過時間を鮮度として学習させているため、評価基準の科学的根拠が不十分な可能性があるとのこと。また、切り身を対象とした深層学習アプローチは実用化が進んでいない状況だ。さらに、魚肉は活け締め後の時間経過に伴う筋肉の分解が食感に大きく関わっているものの、食感の評価には検査器を物理的に接触させる必要があり、非接触評価は難しいとされていた。そこで研究チームは今回、以前に開発した「二次高調波発生(SHG)偏光顕微鏡」を、魚肉の筋肉分解の過程を定量化するために応用したという。

SHG偏光顕微鏡は、筋繊維などのような構造的に偏りのある物質内で特殊な散乱光(SHG光)を発生させる。研究チームではこれまで、繊維構造の変化でSHG光も変化することを利用し、生きた心筋の活性を非接触で定量する技術を開発していた。そこで今回の研究では、SHG偏光顕微鏡を用いて、冷蔵保存中のキハダマグロの切り身の筋肉やコラーゲンの分解プロセスを非接触で解析する手法の確立に挑んだとする。

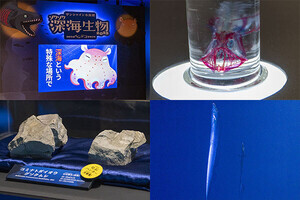

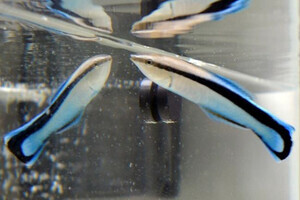

新鮮な冷凍キハダマグロのさくを凍結状態のまま8つのブロックにカットし、それに対して飲食店で提供されるマグロと同じ手順で解凍した後に、4℃条件下に静置(チルド冷蔵)。静置後、0、12、24、48、72時間後にそれぞれサンプリングが行われた。それらのブロックからさらに切り出した小さな切り身に対し、レーザー光をさまざまな偏光角度で照射。主に、筋繊維とコラーゲン繊維を源として発生するSHG光を抽出。その結果、筋繊維の特徴でもある周期構造(サルコメア構造)が明瞭に観察された。

-

キハダマグロの冷蔵熟成。飲食店で提供されるキハダマグロと同じ手順で解凍されたサンプル調製。-80℃で冷凍したマグロをブロックに切り分け、実験の前日に-30℃の冷凍庫へ。実験当日に4℃の食塩水で20秒間すすぎ、4℃で30分間保管したものを「解凍後0時間」とし、その後4℃で72時間までチルド冷蔵された(出所:広島大Webサイト)

また、照射するレーザーの偏光角度を変えると、SHG光の強度変化も確認された。このことから、観察対象内に異なる繊維構造が複数存在することが示唆された。この場合は筋繊維とコラーゲン繊維の構造の違いを反映していると考えられるため、偏光依存性を定量化することで、筋肉の分解の仕組みに関する情報(筋繊維とコラーゲン繊維の存在比)が得られるという。

複数の分析の結果、SHG光の強度変化と偏光依存性から、マグロ切り身の熟成過程には、以下の3段階の筋肉分解プロセスが存在すると考えられるとしている。

- 解凍後12時間までにタンパク質の分解が筋肉全体で始まるが、筋肉の構造はそれほど変化しない

- 次の12時間でサルコメア構造が急速に分解していくが、24時間後から48時間後までいったん安定期に入る

- 48時間後から72時間後までの間に筋肉分解が徐々に再開し、やがてコラーゲン繊維を主とする組織となる

-

冷凍熟成過程におけるマグロ切り身のSHG画像。(左)解凍後0、12、24時間後のSHG偏光顕微鏡観察画像。(右)解凍後24、48、72時間後のSHG偏光顕微鏡観察画像を画像処理し、繊維構造を見やすくしたもの(出所:広島大Webサイト)

最後に、今回得られたSHG光による鮮度評価の結果と、従来の食品検査法を用いた評価結果の比較が行われた。その結果、上述のサルコメア構造の評価では安定していることが示されたが、鮮度低下に関わる生化学的な反応はこの24時間にこそ進行することが推測されたとした。また、歯応えの指標とされる弾性力についても従来法で計測が行われ、解凍後に歯で感じる弾性は減少し、舌で感じる弾性が増加することが示唆されていると解釈されたという。

今回開発された手法は、筋肉繊維のみから選択的に発せられるSHG光を指標としているため、これまでに報告された光を基盤とした鮮魚評価技術とは異なり、適用する魚種を選ばないのが特徴だ。また、従来の食感に関わる指標とも異なり、微視的な構造変化に基づいて評価でき、新しい鮮魚の評価法となることが期待されるとする。今後、レーザー装置や撮像素子の小型化が進めば、食す直前の刺身の鮮度を卓上で評価機器を開発できるかもしれないとしている。