名古屋大学(名大)、理化学研究所(理研)、大阪大学(阪大)、高輝度光科学研究センター(JASRI)の4者は12月2日、試料を面内回転させながら撮影した顕微鏡像から、レンズの作製誤差やアライメント誤差に起因するボケを分離して試料情報(振幅と位相)を決定できる手法を開発することに成功し、レンズやミラーの作製が難しくボケの発生が避けられないX線領域においても空間分解能の向上が可能となったことを共同で発表した。

同成果は、名大大学院 工学研究科の松山智至教授(阪大大学院 工学研究科 招へい教授兼任)、同・栗本晋之介大学院生(研究当時)、同・井上陽登助教、理研 放射光科学研究センターの矢橋牧名グループディレクター、同・香村芳樹チームリーダーらの共同研究チームによるもの。詳細は、英オンライン総合学術誌「Scientific Reports」に掲載された。

X線は1ピコメートルから10ナノメートル(nm)の波長域の電磁波(光)であり、その高い透過力を活かしたX線顕微鏡は、試料内部を非破壊で観察可能だ。顕微鏡はレンズを使用するため、その空間分解能についてはレンズ自身によって光が回折することで発生する「回折限界」が存在する。回折限界は、一般的には扱う波長の半分程度が限界となるが、X線は極めて波長が短いため、原理的には高分解能観察が可能だ。ところが、現在のX線顕微鏡の空間分解能は50~100nm程度しかなく、期待される性能に遠く及ばないことが課題となっていた。

また像がボケてしまう理由には、回折限界以外にも、レンズに残存した作製誤差によって波面収差が発生してしまうこともある。しかし、波面収差は波長の1/4以下に抑える必要があるため、X線用レンズを作製する際の精度は極めて高く、可視光用レンズの1000倍は難しいとされる。つまり、現在の技術では完璧なX線レンズの作製はほぼ不可能なのである。ただし、この問題を解決するためのアプローチはいくつかあり、研究チームは今回、レンズ由来のボケを試料像から分離する手法を新たに提案したという。

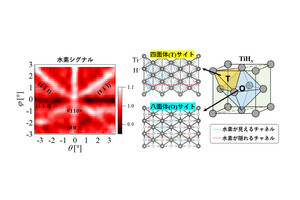

今回の手法は、試料を面内回転させながら撮影した複数の顕微鏡像を使うというものだ。ボケはレンズ由来であるため、試料を回転させてもボケの形は回転しない。このようにすると、試料とボケの相対的な関係性が変化するため、試料とボケのそれぞれの情報(振幅と位相)を分離して決定することが原理的に可能になる。ただし試料を面内回転させると、回転ステージの芯ブレと面ブレにより、試料の位置は不規則にずれてしまうため、通常用いられる数式ベースのアルゴリズムでは非常に困難なことが課題だった。

そこで今回の研究では、AI技術を駆使した手法(物理拘束条件を持つニューラルネットワーク)、つまり、推定したいさまざまな情報に特化した複数の生成AIを開発したとのこと。それらを用いて、試料の複素透過関数、レンズの透過率分布と波面収差、さらには実験誤差(回転ステージの芯ブレと面ブレ)の推定が行われた。しかし、これだけの情報を正確に推定するためにはヒント不足のため、物理拘束条件(推定した情報をもとにコンピュータ内で仮想的な結像実験が行われ、これが実際の実験結果と一致しなければならない)を生成AIに課したという。そして推定した情報から、実際の実験結果を再現できるほど推定精度が高いと判断できるとされた。

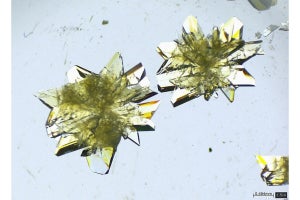

研究チームが開発したX線反射レンズを搭載したX線顕微鏡を使って、今回の手法の実証実験が行われた。意図的に導入された波面収差を持つ反射レンズが用意され、まずそれに対する試料面内回転でもって複数の顕微鏡像がX線カメラにて記録された。AIによる再構成の結果、ボケが取り除かれた高精細な試料像を得ることができたとする。また分離したボケは、理想的なレンズから得られるボケとは異なったいびつな形をしており、これを詳細に解析することで、レンズの作製誤差(波面収差)を診断することにも成功したという。

そして試料像のエッジから空間分解能が評価されたところ、34nmと導き出された。これは、矩形の形を持つ反射レンズの回折限界から予想される理想的な分解能よりも小さく、矩形レンズを回転させて得られた仮想的な円形レンズの回折限界分解能とよく一致していたとする。つまり今回の手法は、分解能を向上させる効果も併せ持つことも明らかにされたのである。

研究チームは、今回の手法を積極的に応用することができれば、将来的には、空間分解能10nm以下のさらなる高分解能X線顕微鏡を開発できる可能性があるとする。また今回の実験手法や再構成手法はさまざまな発展性と応用性を兼ね備えており、今後のX線イメージングの進歩に貢献することが期待されるとしている。