産業技術総合研究所(産総研)は11月13日、銅・インジウム・セレンの化合物「CuInSe2」に代表されるCIS型であるにも関わらず、希少金属のインジウムを含まない薄膜太陽電池の光電変換効率を向上させる技術を開発したと発表した。

同成果は、産総研 ゼロエミッション国際共同研究センターの石塚尚吾首席研究員らの研究チームによるもの。詳細は、米国化学会が刊行する材料と界面プロセスに関する全般を扱う学術誌「ACS Applied Materials & Interfaces」に掲載された。

複数の太陽電池を組み合わせることで、合算で吸収できる光の波長の幅を広くしたタンデム型太陽電池は、従来の結晶シリコン系よりもさらに高い光電変換効率が期待されている。しかしこれまでのところは、ヒ化ガリウム(GaAs)やリン化インジウム(InP)など、III-V族化合物などの高価な材料が用いられているため、宇宙用などの特殊用途に限られていた。タンデム型太陽電池を民生用として活用するには、普及可能な価格と性能を両立する材料やデバイスの開発が課題となっていたのである。

軽量で柔軟性のある太陽電池の作製を可能にする材料の1つとして、CIS型化合物が期待されており、すでに製品化もされている。しかし、トップセルとして用いることが可能なバンドギャップが約1.6eV以上(短波長の光吸収に特化)のCIS型太陽電池では高い光電変換効率を得るのが難しく、これを実現するための技術開発が求められていたという。

これまで、広いバンドギャップ(今回の研究ではタンデム型太陽電池のトップセル用途に敵した約1.6eV以上として用いられている)を持つCIS型太陽電池の研究開発として、「CuGaSe2薄膜」およびそのデバイスの高性能化技術の開発を進めてきたのが産総研だ。CuGaSe2はCIS型でありながら希少金属であるインジウムを含まない太陽電池の光吸収層として、1.7eVの広いバンドギャップを持つことを特徴とする。しかしCuGaSe2の性能向上は困難であり、これまでは銀やアルカリ金属などを含有させることで、標準条件(エアマス1.5、光強度1000Wm-2、25℃)下での光電変換効率として、ようやく10%を超える程度が数例報告されていた。そこで今回の研究では、インジウムを含まないCIS型太陽電池としてはまだ誰も達成したことのない12%超えを目指したとする。

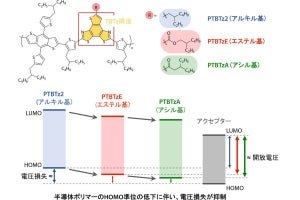

CuGaSe2薄膜のバンドギャップを拡大する手段として、同薄膜に裏面電界効果を持たせるためにアルミニウムを添加するという手法がある。しかしこの手法はトレードオフとして、性能低下を招く結晶欠陥が増加する点が課題で、これまでは高性能な太陽電池の作製が困難だったという。

そこで今回は、CuGaSe2光吸収層の製膜中に、アルミニウムを光吸収層の表面から裏面方向に向かって含有量が多くなる傾斜をつけて添加したとのこと。つまり、裏面側のアルミニウム含有量が高いということであり、それによる裏面電界形成が期待できるという。そして実際に、光吸収によって生成された電子の移動と外部回路への取り出しやすさが促進され、初めて12%を超える変換効率が確認され、インジウムを含まないCIS型薄膜太陽電池の最高効率となったとした。

さらにアルカリ金属化合物も添加することで、欠陥形成を抑制できる効果も見出されたという。なお、CIS型太陽電池は安定性に優れることが知られており、今回作製された太陽電池は未封止の状態で数か月放置した後も性能低下が見られないことも確認できたとしている。

ちなみに今回の研究成果はCuGaSe2を太陽電池だけでなく、「水分解水素生成用光カソード」(光を当てると水素を発生する方の光電極)として「光電気化学セル」など、さまざまなエネルギー変換デバイスへの応用も期待できるとする。

研究チームは今後、今回開発された技術をさらに改良することで、より高効率な太陽電池の実現を目指すとのこと。具体的には、広いバンドギャップのCIS型薄膜太陽電池のさらなる欠陥低減化や、新しい電子輸送層の開発に取り組むとした。また、裏面電極層を従来の金属電極層から透明電極層に置き換えるなど、タンデム型太陽電池への応用に向けた具体的な設計と試作も行う予定だといい、さらに将来的には、CIS型やペロブスカイト型といった多様な材料の組み合わせから構成される、安価で高性能かつ長期信頼性にも優れるフレキシブルタンデム型太陽電池の実現を目指すとしている。