京都フュージョニアリングは11月12日、同社がプロジェクトリーダーとして参画する、国内外の研究者や国内産業パートナーなどと共同で進めるフュージョン(核融合)エネルギー発電実証プロジェクト「FAST」(Fusion by Advanced Superconducting Tokamak)が始動したことを発表した。

2030年代の核融合エネルギー発電システム実証を目指す

日本政府は近年「フュージョンエネルギー・イノベーション戦略」を掲げており、産業化に向けた開発計画の大幅な前倒しと、世界に先駆けた2030年代の発電実証の達成を目指している。FASTは、その達成のための民間主導プロジェクトであり、日本を中心としたチーム体制を構築し、フュージョンエネルギー発電技術を実証するための装置の建設を目指すとする。

フュージョンエネルギーはこれまで、短時間のプラズマ性能検証に成功してはいるものの、発生エネルギーの外部出力としての利用、燃料を増殖させるシステム、それらを統合したエネルギー技術の確立にはまだ多くの課題が残されていて、それらに対する個別技術の開発は進められているが、実際の燃焼プラズマ装置、特に核融合反応で生成された中性子を用いた実証事例はなく、そうした個別技術を統合し、安全なエネルギーシステムを構築して社会実装するまでの道のりはまだ半ばだという。

FASTは、それらの技術課題の解決と技術ギャップを埋めることを目的に、原型炉を含む世界で目指されているさまざまな商業炉に向けて、技術開発の場を新たに提供するものとのこと。日本がこれまで培ってきたフュージョンエネルギー研究とものづくり技術を基盤に、安全でクリーンな次世代エネルギー産業の確立、サプライチェーンの構築に向け、最速で必要不可欠、かつ効率的に技術的課題を解決し、世界のフュージョンエネルギー開発に大きく貢献することを目指すとしている。

具体的には、燃焼プラズマとエネルギー変換、燃料システムを一体化したフュージョンエネルギー発電技術システムの実証が目指される(実現すれば世界初)。コンパクトな装置サイズかつ比較的効率的なコストながら、工学的進展に寄与するエネルギー出力と持続時間で核融合燃焼プラズマを維持・制御するとしており、また発生エネルギーを高温で安全に取り出し、電力などに変換する技術も実証される計画だ。加えて、燃料の三重水素(T)をシステム内で生成・利用する燃料サイクルを実証し、運転保守や廃棄物処理を含めて持続可能な産業システムとしての技術体系を構築するという。

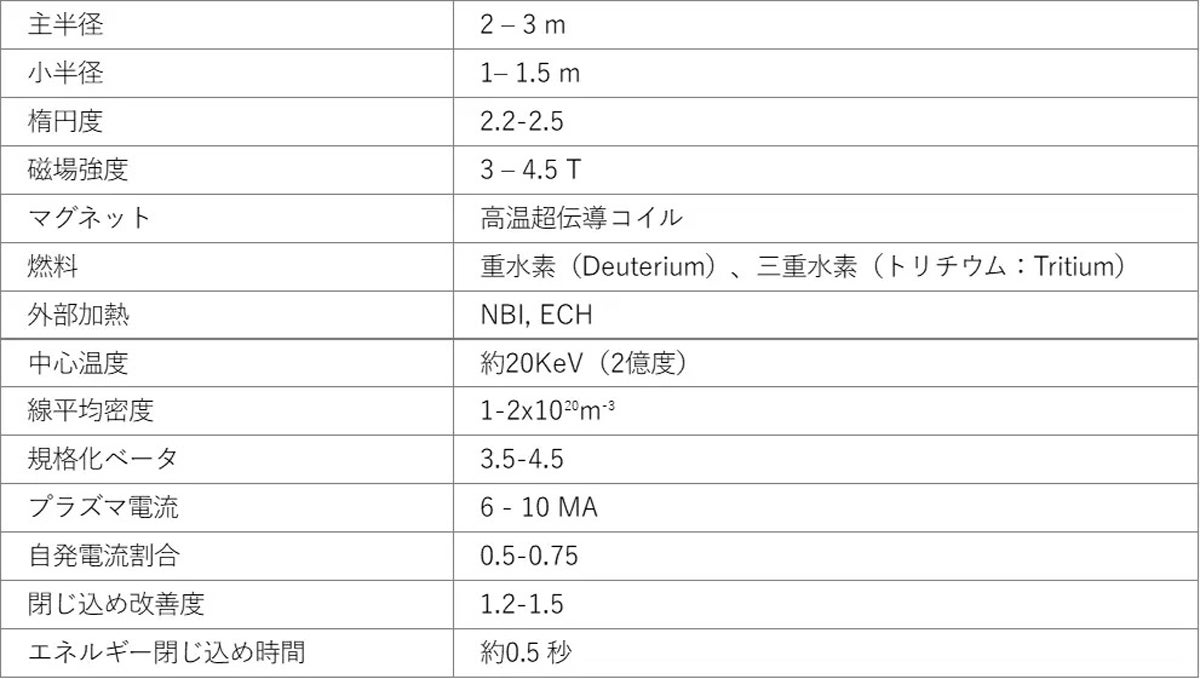

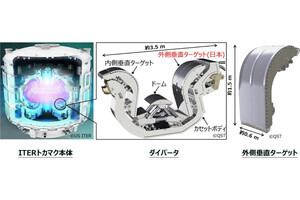

そして融合炉の要となるプラズマの閉じ込め方式には、最も研究開発が進んでいる「トカマク方式」が採用される予定で、中でもコスト効率が高く、短い建設期間が期待できる「低アスペクト比トカマク配位」が選択されるとしている。目標は、D(重水素)-T核融合反応で5万~10万kWの出力、1000秒の放電時間だ。マグネットには高温超伝導コイルが採用され、高温ブランケットを介して発電だけでなく熱や中性子の多目的利用技術を試験し、プロジェクト期間中で合計1000時間のフルパワー運転が計画されている。

フュージョンエネルギー発電システムの目標スペック

なおFASTの今後の計画としては、以下の研究者や専門家による概念設計チームを組織し、2024年内すぐに設計活動を開始するとしている。

概念設計チームに参加する研究者・専門家

- 江尻晶教授(東京大学)

- 飛田健次教授(東北大学)

- 波多野雄治教授(東北大学)

- 小野靖教授(東京大学)

- 筒井広明准教授(東京科学大学)

- 藤田隆明教授(名古屋大学)

- 田中仁教授(京都大学)

- 花田和明教授(九州大学)

- 小西哲之CEO(京都フュージョニアリング)

- 高瀬雄一教授(Tokamak Energy)

- 小野雅之博士(Prinston Plasma Physics Laboratories)

- Brian Grierson博士(General Atomics)

- Sam Suppiah博士(Canadian Nuclear Laboratories)

- Ian Castillo博士(Fusion Fuel Cycles)

また、FASTは並行して京都フュージョニアリングの株主である三井物産、三井不動産、三菱商事、丸紅、フジクラ、鹿島建設、古河電工などのJ-Fusion参加企業を中心とした産業パートナーと協力し、プラント設計・安全解析やサイト公募、立地準備などの取り組みを順次加速させていくとする。

そして2025年度内の概念設計完了を目指し、詳細設計へと移行するタイミングで技術、資金、政策などを含めた内外環境を精査し、実行の是非を含む計画の実効性の判断を別途行う予定としている。