京都大学(京大)は11月12日、単結合で結ばれた炭素と水素だけからなる最も単純な有機化合物「アルカン」の「偶奇効果」(融点などの物性が炭素数の偶奇に依存する現象)が基板界面で消失することを発見し、その分子論的起源を解明したと発表した。

同成果は、京大 化学研究所の塩谷暢貴助教、同・吉田茉莉子大学院生(研究当時)、同・藤井正道大学院生(研究当時)、同・長谷川健教授、神戸大学の枝和男准教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、米国化学会が刊行する機関学術誌「Journal of the American Chemical Society」に掲載された。

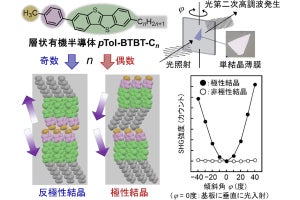

高効率な有機薄膜デバイスを開発する目的においては、機能性を担う分子の主骨格部だけでなく、側鎖も含めた材料設計が重要となる。近年、有機エレクトロニクスの研究分野などにおいて、有機化合物の側鎖を最適化するための合成戦略として注目を集めているのが、「アルキル基」の偶奇効果に基づく材料設計だという。アルキル基とは、一般式-CnH2n+1で表される有機化合物を構成する最も基本的な官能基の1つで、有機溶媒に対する高い親和性を持つことや柔軟性を示すことなどを利用して、液晶材料や有機半導体材料の側鎖に組み込まれることが多いことで知られている。

アルキル側鎖の炭素数の偶奇が、分子の物理的および化学的性質に影響を与えることそのものについての研究報告はすでに数多くあるが、その効果が発現される分子論的機構はまだ十分に理解されていなかったとのこと。その結果、鎖長の最適化には材料が合成された後の実験的なスクリーニングが必要という、効率の悪い状況が続いている。つまり、偶奇効果に基づいて材料を設計することでデバイスの特性を制御する戦略が、まだ確立されていないのだ。一般的に、デバイス特性は分子の凝集構造に強く依存するため、凝集構造に対する偶奇効果の影響を理解することが、戦略的な材料設計を実現する第一歩となるという。

そこで研究チームは今回、偶奇効果を包括的に理解するため、最も単純な直鎖アルカンに焦点を当てた。アルカンとは、一般式「CnH2n+2」で表される最も基本的な有機化合物だで、その中でも特に、分岐点を持たず、炭素鎖が直線状に結合したものが直鎖アルカンと呼ばれている。これまでの研究により、同化合物のバルク(固体内部)における偶奇効果は確認されていたが、表面における同効果の有無は未解明のままだったとのこと。そこで今回の研究では、鎖長の異なる直鎖アルカンの薄膜をスピンコート法を用いて作製し、その分子凝集構造を先端的な表面解析手法を駆使して調べたとする。

そして解析の結果、単分子膜中では直鎖アルカンの結晶構造や分子配向(固体基板上での分子の向き)が偶奇性を示さないことが突き止められた。これにより、基板界面において、偶奇効果が消失することが初めて観測されたとしている。さらに、末端基の構造が偶奇効果の有無と密接に関係していることの実験的な証拠もつかんだといい、これらの結果は、偶奇効果が分子の積層による末端基間の相互作用によって引き起こされることを明確に示しており、偶奇効果の分子論的起源が解明されたとする。また今回の研究成果は、界面を利用して偶奇効果を抑制した初の研究例であることも特筆されるとした。

研究チームによると、近年開発されている有機半導体材料は、加工性や柔軟性の観点から側鎖にアルキル鎖を持つことが多いとのこと。このような半導体材料の機能性を向上させるためには、アルキル側鎖の長さを最適化することに加え、分子凝集構造への影響を正確に評価することが必須だという。そして今回の研究は、アルキル鎖長を最適化するための指針と、薄膜構造を評価するための解析手法の両方を提供するものであり、今後この成果が有機エレクトロニクスの研究分野を中心に波及していくことが期待されるとしている。