金沢大学は11月1日、水星の特異な磁力線構造によって同惑星の周囲にある電磁波が増強され、それが高エネルギー電子を効率よく同惑星の表面へと降下させることで、「その場の水形成」のメカニズムとなり得ることを明らかにしたと発表した。

同成果は、金沢大学理工研究域電子情報通信学系の尾崎光紀准教授、同・八木谷聡教授、京都大学 生存圏研究所の大村善治特任教授らの研究チームによるもの。詳細は、米国地球物理学連合が刊行する地球科学全般を扱う学術誌「Geophysical Research Letters」に掲載された。

水星は日中の赤道部分では最高で約430℃にも達し、水(氷)とはまったく縁がないように思われる。しかし、表面環境がよく似た月と同様、南北両極域には太陽光が差し込まない永久影のあるクレーターがあり(永久影領域の温度は約-170℃)、そこに氷が存在することがわかっている。しかし、氷形成メカニズムの詳細は不明で、これまでは水を含んだ彗星などの衝突による「外因性供給」が有力とされてきた。

しかしその一方で、水星と同じく大気をほぼ有していない月では、地球からの高エネルギー電子が月の水形成に影響を与える研究結果が報告されているほか、月は磁場を全球レベルで有していないため、高速なプラズマ流である太陽風に含まれる陽子が月面に直接衝突することになり、月面の物質中に含まれる酸素イオンとの化学作用による水が形成される可能性があるとする「その場の水形成」も提唱されているという

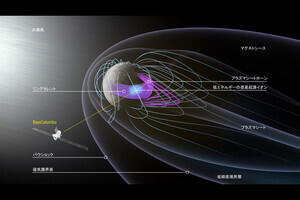

水星が月と大きく異なるのは、地球ほどではないが固有磁場を有している点で、その影響が支配的な領域である磁気圏も存在する。つまり太陽風に対するシールドがあるということであり、水星表面への太陽からのプラズマが直接衝突することを防いでいることから、その場の水形成があり得るとしても、それは月とは別のメカニズムということになると考えられているという。

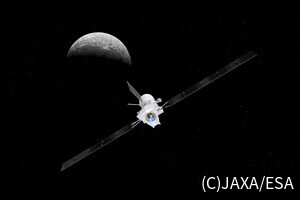

そうした中、現在、欧州宇宙機関(ESA)と宇宙航空研究開発機構(JAXA)による国際水星探査計画「ベピコロンボ」として、ESAの水星表面探査機「MPO」とJAXAの水星磁気圏探査機「みお(MMO)」がドッキングした状態で、2026年11月の水星軌道投入へ向けて惑星間空間を航行中である。水星は内惑星であるため、その周回軌道に探査機を投入するのは容易ではない。地球脱出時の第二宇宙速度(秒速約11km)を大きく減速する必要があるため、惑星を利用して何度も減速スイングバイを行う必要がある。ベピコロンボの場合は、地球で1回、金星で2回、そして水星で6回という、計9回の減速スイングバイを実施するという行程である(日本時間2024年9月5日の第4回水星スイングバイまでは無事実施済み)。

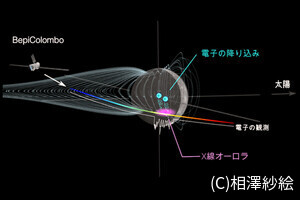

現在、特に“みお”はサンシールドに格納されているため、使用に制限がある観測機器もあるが、減速スイングバイを行う際の軌道は、周回軌道とはまた異なることから貴重な機会となることもあり、フライバイ観測が何度か実施されている。2021年と2022年の観測では初めて水星に対する電磁波観測が実施され、その結果、「ホイッスラ波動」が同惑星の磁気圏内に存在することが確認されたという。ホイッスラ波動は高エネルギー電子を効率よく散乱するもので、地球では特殊なオーロラを発光させる原因にもなっている。それを受けて研究チームは今回、水星の同波動による電子散乱の影響をコンピュータシミュレーションにより評価することにしたという。

論文の共著者である京大の大村特任教授らが開発したシミュレーションは、磁力線に沿ったプラズマの運動と電磁波の振る舞いを逐次解き進めていき、プラズマと電磁波が相互に影響する様子を厳密に評価できるというものであり、それを活用する形で水星の磁力線は南北で非対称な形状を有していると推測されていたことを踏まえ、特にその影響が詳しく調べられた結果、南半球側で「電子の温度異方性」(背景にある磁力線の垂直方向と平行方向の電子温度が異なり、ホイッスラ波動の励起源として働く)が強まり、考慮しない場合と比べて約3.8倍もの高エネルギー電子を南北極域へ降下させられることが判明したとするほか、降下する電子の数は、数十ミリ秒オーダーで同波動の強度変化とよく似た変動が示され、効率のよい電子降下は同波動による非線形なプラズマ散乱メカニズムが担っていることが示されたとする。

なお、研究チームでは、今回解明されたメカニズムについて、水星での“その場の水形成”の源として注目すべき現象だとするほか、同惑星表面での水形成への直接的な影響や、水形成後に宇宙空間に流出してしまった場合においても輸送効果による水形成への間接的な影響が予想されるとしている。エンジン不調の影響で軌道投入は当初より1年遅れの2026年11月となるが、今回の成果は、MPOと“みお”による連携も含めた詳細な観測による、水星での氷形成メカニズムの定量的な理解に貢献できるとしている。