TrendForceによると、中国政府の中国内で消費されるICは国内で製造されたものを優先する政策などもあり、2025年における世界トップ10社の成熟プロセスファウンドリの生産能力は前年比6%増となることが予想されるという。

また、成熟プロセスと7nmプロセス以下の先端プロセスでは需要が明確に乖離しているとも指摘。それによると、5nm以下の先端プロセスはAIサーバ/HPC、PC、スマートフォン(スマホ)分野からの需要により2024年末までフル稼働が見込まれる一方、主に28nmよりも前の世代の成熟プロセスは緩やかな回復にとどまっており、特に年後半の平均稼働率は上半期比で5~10%増に留まっているという。ただし、スマホやPC、サーバの伸びに加え、自動車および産業機器分野の在庫調整が2024年内に完了する見通しのため、2025年は成熟プロセスの工場稼働率を支えるだけの需要回復が期待できるとも見通しを示している。こうした市場の流れから、2025年も日本の熊本のJASM(TSMC Fab23)のほか、中国上海ならびに北京のSMIC工場、HuaHong(華虹グループ)のFab9(HHGrace)とFab10(HLMC)、NexchipのN1A3といった中国勢が生産能力拡大の動きを見せているという。

しかし、世界経済の見通しおよび中国市場の回復に対する懸念は依然として残っており、エンド製品ブランドやその上流のクライアントは発注に慎重な姿勢を維持していることから、成熟プロセスに対する注文の見通しは1四半期分しか建てられていない状況にあるなど2025年の見通しは不透明と言わざるを得ず、TrendForceでも上位10社のファウンドリ成熟プロセスラインの稼働率は前年比で微増の75%を超す程度と予測している。

一方で、中国勢の生産能力拡大に伴い、ファウンドリトップ10社のうち、成熟プロセスの生産能力に占める中国ファウンドリのシェアは2025年末までに25%を超すものと予測されるとしており、中でも28/22nmプロセスはもっとも伸びると予測している。

このように平均稼働率が80%を下回り、新たな生産能力を充足させるためにはさらなる注文が必要になることから、成熟プロセスの価格設定は引き続き下落圧力を受けることが予測されるものの、中国ファウンドリが継続的なローカリゼーションの取り組みと顧客側の中国内の生産能力確保の必要性から価格設定の影響力を強める可能性があり、これにより価格下落圧力がいくらか緩和される可能性があるともしている。

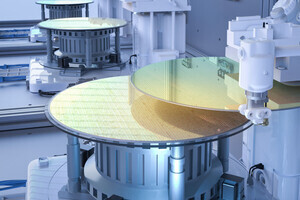

JASMでは40nmプロセスの量産も対応

TSMCの熊本第1工場(JASM)は、28/22nmプロセスで製造を開始し、その後、16/12nmプロセスを採用する形で2024年末までに量産を開始する予定で、2025年第1四半期には隣接地に第2工場の建設を始めることも予定している。第2工場は7/6nmといったTSMCが定義する先端プロセスに加えて、40nmプロセスの生産も計画。すでにAnalog Devices(ADI)がTSMCとの間に、JASMを通じて40nmプロセス製品の長期供給契約を締結しているほか、Microchip Technologyも40nm製品の提供を受けることを明らかにしている。こうした米国企業の動きは、地政学的な見地からリスク回避の一環とみられている。