東北大学は9月18日、大気の光化学モデルと放射対流モデルを組み合わせた大気進化モデルを開発し、太古の火星大気中のホルムアルデヒド内の炭素同位体比の変遷を推定した結果、火星の有機物に見られる異常な炭素同位体比は大気中のホルムアルデヒドによって説明できることが解明されたと発表した。

同成果は、東北大大学院 理学研究科 地球物理学専攻の小山俊吾大学院生、同・吉田辰哉特任研究員、同・寺田直樹教授らの研究チームによるもの。詳細は、英オンライン総合学術誌「Scientific Reports」に掲載された。

惑星に(地球型)生命が誕生する可能性を調べるためには、生命の材料となり得る有機物がどのようにして生まれたのかを理解する必要があるとされる。有機物の中核となる炭素(陽子数6個)には多数の同位体が存在するが、安定同位体として、約99%を占める12C(中性子数が6個)と、13C(中性子数が7個)の2種類がある。この安定同位体の比率(13C/12C)は、その有機物がどのように生成されたのかを知るための手がかりとなるのである。

現在、太陽系の複数の惑星や氷衛星において、生命が存在する可能性が指摘されている。その中で最も発見の可能性が高いと思われるのが火星。地球から近いということもあり、これまで最も多くの周回機やローバーなどが送り込まれ、現在も複数が活動中だ。太陽系が誕生しておよそ46億年が経ち、火星は現代までに太陽風によって大気をはぎ取られて非常に薄くなってしまった。そのため、液体の水を地表や大気中に保持できなくいことから乾燥しており、また寒冷な気候となっている。しかし約30~40億年前には、地質的な証拠からも火星に液体の水が存在していたと推測されている。

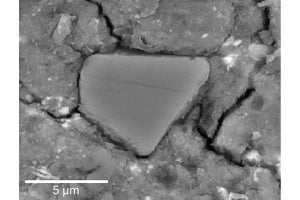

そうした中、その時代に生成された堆積物中の有機物には13Cが異常に少ないということが、2012年から火星で活動中のNASAのローバーの「キュリオシティ」(正式名称:マーズ・サイエンス・ラボラトリー)によって明らかにされた。またその炭素同位体比が、サンプルごとに大きく異なることもわかっていた。しかし、そうした異常な値が現れる理由については、未解明のままだったとする。そこで研究チームは今回、太古の火星大気中で生成され、地面に堆積したと考えられている、有機化合物の「ホルムアルデヒド」(化学式:H2CO)に着目することにしたという。

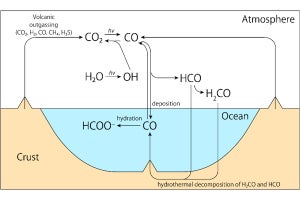

ホルムアルデヒドは水中において、生命の材料分子である糖を含む複雑な有機物を生成することが知られている。つまり、太古の火星であれば、それが実際に起きた可能性がある。今回の研究では、大気中の化学物質の反応と変化を計算する光化学モデルと、大気中の放射伝達を計算して大気温度を推定する放射対流モデルを組み合わせた火星大気進化モデルが開発された。そして、およそ30~40億年前の太古の火星大気中のホルムアルデヒド内の炭素同位体比の変遷が推定された。

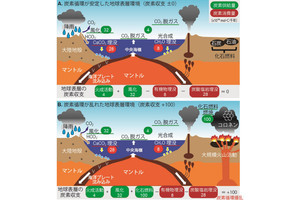

推定の結果、火星大気中の二酸化炭素(CO2)が太陽からの紫外線で分解する際に、13CO2の方が12CO2よりも分解されにくいため、分解後の一酸化炭素(CO)から作られるホルムアルデヒド中の13Cが少なくなることが判明したという。この炭素同位体比は、当時の火星の大気圧や地表の反射率(アルベド)、COとCO2の比率、火山から噴出する水素の量などの要因によって変動することが示されたとした。ホルムアルデヒドを起源とする有機物が、火星有機物に見られる異常な炭素同位体比、つまり13Cの枯渇の理由を説明できることが明らかにされたのである。

また、火星有機物の同位体比のもう1つの特徴であるバラツキのある幅広い値を考慮すると、火星の有機物は、このホルムアルデヒド由来の有機物に加えて、火山ガス由来、隕石などによって運ばれてきたものなど、さまざまな有機物が混ざり合って形成されていることが示唆されたとする。

今回の発見は、太古の火星でホルムアルデヒドが有機物の生成に寄与していたことが示されており、生命の材料となる糖などの分子が火星で生成されていた可能性も示唆されるとしている。

現在もキュリオシティやその後継機の「パーサヴィアランス」などにより火星の探査は現在も行われており、さらに、日本が主導する火星の衛星からのサンプルリターン計画「MMX」も2026年度の打ち上げを目指して開発が進められている。MMXが成功すれば、火星の異なる時代における炭素同位体の情報が得られると期待されており、そのデータをもとに、火星の各時代における有機物の生成過程を解明できると考えられている。研究チームは今後、生命の材料となる有機物が火星のどの時代に・どのくらい・どこで・どの分子で生成されたのかを明らかにすることを目指し、火星における生命誕生の可能性に迫りたいとしている。