東京工業大学(東工大)は5月13日、火星の堆積物中に含まれる有機物が、同惑星の大気中の一酸化炭素(CO)から生成されたものである証拠を提示したと発表した。

同成果は、東工大 理学院 地球惑星科学系の上野雄一郎教授、同・アレクシ・ジルベル准教授、同・藏暁鳳研究員、東京大学の黒川宏之准教授、同・青木翔平講師、宇宙航空研究開発機構(JAXA)の臼井寛裕教授らの国際共同研究チームによるもの。発表の翌日には上野教授による今回の研究成果のオンライン記者説明会も実施された。なお詳細は、英科学誌「Nature」系の地球・惑星科学に関する全般を扱う学術誌「Nature Geoscience」に掲載された。

火星は現在、酸化鉄の赤い不毛な荒野が広がる惑星となっているが、30億年以上前の初期火星には液体の水(海または湖)が存在し、まったく異なる環境だったことが明らかにされている。さらに、NASAの火星探査車「キュリオシティ」などの現場分析によると、当時の火星堆積物(約30億年前)の中には有機物が含まれていることも確認されている。しかし、その有機物の起源はまったくわかっておらず、可能性としては、生物による説、熱による化学反応説、大気中の光化学反応説、隕石によって宇宙から運ばれて来た説などが唱えられている。

-

研究をもとに復元された初期火星のイメージ。海もしくは湖が存在した30億年以上前の火星では、大気中でCOから有機分子が作られ、地表に堆積していたことが明らかにされた。(c)Lucy Kwok(出所:東工大プレスリリースPDF)

有機物の起源を推定するための手がかりとなるのが、有機物に含まれる炭素の安定同位体比「13C/12C」。陽子6個の炭素には、安定同位体(放射壊変せず、寿命なく安定して存在できる同位体)として中性子が6個の12Cと、7個の13Cが存在する。地球の大気中(二酸化炭素(CO2))における両者の存在比としては、前者が98%以上で圧倒的に多く、13Cはわずかに1.07%しか存在しない。また地球の光合成生物が大気中のCO2から有機物を合成する際には、12Cの反応速度の方がわずかに速いため、生物の名残である堆積有機物の場合は12Cの方が多く含まれ、13Cは大気中よりも若干減って1.04%となる。

この13C/12Cの安定同位体比については、火星においても精密測定が行われており、火星有機物の13Cは0.92~0.99%であることがわかっていた。これは地球の大気や堆積有機物と比べると極端に少なく、隕石中の有機物でも約1.05%であることから似ていないとされた。これらのことから、宇宙空間での反応や地球上の生物代謝とは異なる反応によって、火星の有機物が生成されたことが推測された。

しかし問題は、極度の「13C同位体異常」を引き起こす反応(同位体分別)はこれまで1つも知られていなかったという点だ。つまり、火星有機物がどのようにしたら生成されるのかが、まったく解明されていなかったのである。そこで上野教授らの研究チームは今回、惑星大気中で有機物が作られる反応に注目し、大気化学反応による同位体分別を室内実験と理論計算の両面から調べることにしたという。

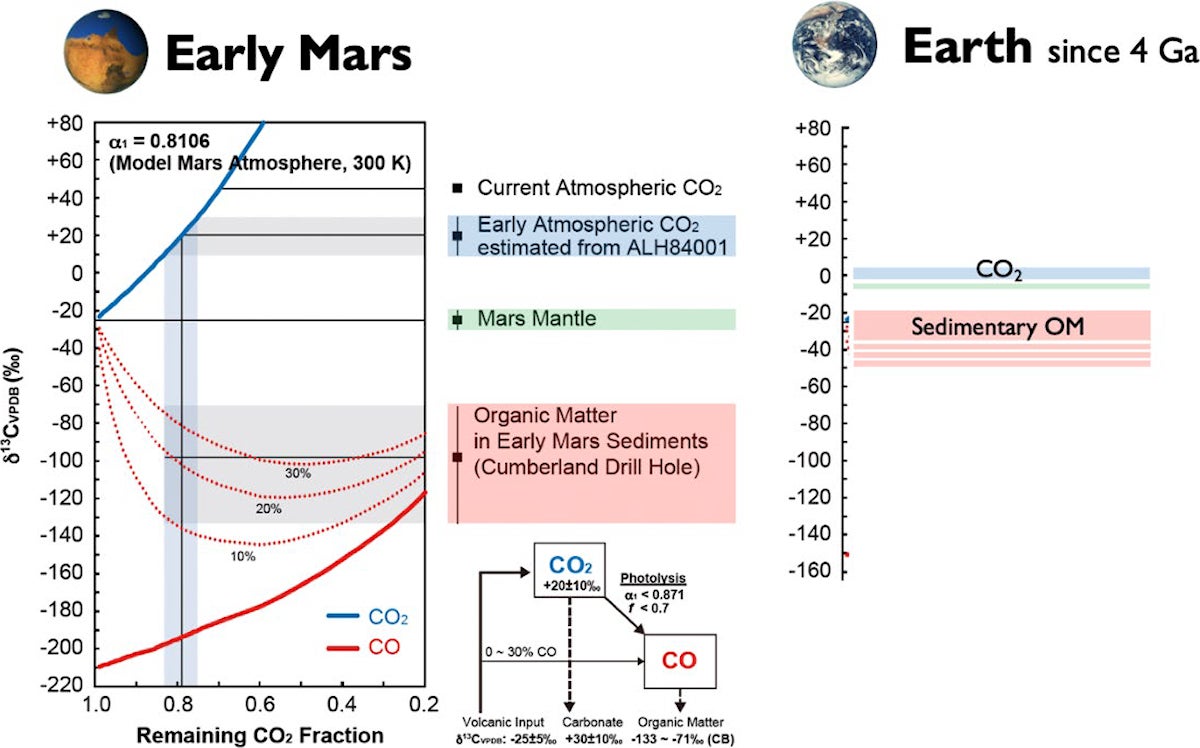

その結果、太陽光(紫外線)によるCO2の「光解離反応」において、例外的かつ極端に13C存在度の低いCOが生成されることが判明。また、研究メンバーの青木講師らが行った火星大気の分光観測においても、CO2から生成された火星のCOも、予測された通り極端に13Cの存在度が低いことを突き止めていたという。これらに基づくと、火星を含む地球型惑星の大気においてCOは主にCO2の光解離によって作られ、そのCOにおいては13C同位体存在度が低いと考えられると結論付けられたとした。

なお現在の地球や火星でも、このCOが生成される反応は起きている。しかし、COが増えない理由は、地球大気は酸素が約21%も占めているため、すぐに酸化してCO2になるからだという。また火星においても、太陽風によって大気が剥ぎ取られていく過程で、最も軽い物質である水素が宇宙へと散逸していって、結果的に現在の大気中に酸素が余っている状態にあるため(火星大気中で酸素は全体の0.13%しかないものの、それでも4番目に多い物質)、COは酸化してCO2となってしまうとした。現在の火星大気中のCOは酸素に次いで多い物質ではあるものの、0.08%となっている。

-

(上)火星探査車キュリオシティ。10年を超えて現在も活動中の同探査車は、約30億年前の堆積物をドリルで掘削し、その成分の分析に成功した。(下)キュリオシティに掘削された火星表面。赤茶けた酸化鉄の表層のすぐ下には、酸化していない層があった。図中の数字は、分析の結果得られた有機物の安定同位体比(13C/12C)が示されている(出所:東工大プレスリリースPDF)

それに対し、光合成生物はもちろん、あらゆる生命がいなかったため、酸素がほとんどなかった「冥王代」(地球が形成された約46億~約40億年前の、岩石記録が地質活動などにより変性してしまってすでに残っていない時代)の地球や、地表に強力な酸化物がない初期の火星において、大気は現在よりも還元的(現在の酸化しやすい状況とは反対の状況)だったと考えられており、水素ガス(H2)などを含む還元的な初期大気中ではCOがさらに反応し、ホルムアルデヒド(HCHO)や有機酸などの有機分子が生成されることが、上野教授らの別の研究によって明らかにされている。つまり、初期火星の堆積物に含まれている13Cの少ない有機物は、当時の火星大気中でCOから作られ、地表に降り積もったものであると考えられるとした。

次に、今回の同位体分別の実験結果と上記の最新知見をもとに、モデル計算による初期火星炭素循環の解析が行われた。すると、当時の火星では、火山活動などを通して大気に流入したCO2のうち、最大で20%がCOを経由して13C同位体異常を持つ有機物に変換され、地表に堆積していたことが判明した。

-

(左)同位体分別のモデル計算による初期火星炭素循環の解析結果。当時の火星大気に存在したCO2の20%がCOを経て有機物に変換されたとして同位体比を計算すると、観測で得られた火星CO2と有機物の炭素同位体比と一致することがわかった。(右)地球の有機物とCO2の同位体比。CO2と有機物(OM)の間には、火星で見られるほど大きな炭素同位体分別は見られない(出所:東工大プレスリリースPDF)

全体の5分の1というのは、とてつもない量であり、今回の推定が正しければ、火星堆積物中には有機物が想定外の量で存在している可能性があると上野教授はいう。現在の火星表面は酸化鉄で覆われて赤茶けているが、掘削すれば酸化されていない物質がすぐに出てくることが確認されており、今後の火星探査により大量の有機物が発見される可能性があるとした。

今回の成果に対し上野教授は、地球以外の惑星環境における生命探査において、13C同位体異常は、地球以外の天体に存在する有機分子の由来を特定するための有用な手がかりになることも期待できるとしている。

また、大気中でCOから有機分子が生成される過程は、生命発生以前の初期地球でも同様だったことが考えられるという。そのため、生命がどのように発生したのかはまだわかっていないが、上野教授らは、今回の研究によって1つの重要なヒントが得られたと考えているとした。今後、さらに詳細な研究により、生命発生以前の惑星環境中で、どの種の有機分子がいかに生成したのかについて実験的に明らかにされていくと同時に、火星環境の進化についての詳細な解読も進むことが期待されるとする。

なお今回の成果は、「火星には、水があって温暖だった太古の時代でも生命が存在しなかった」とする結果ではないという。現状の13C/12Cの安定同位体比の精密測定といっても、まったく生物由来のものは含まれていないのかどうかは、研究室レベルでのさらなる精密分析が必要となるし、今回判明した大気中で光化学的に作られた有機物を食糧としていた微生物などがいた可能性もあるという。他にも有機分子を合成する反応があったのかについても、上野教授は今後、研究を展開してゆくとしている。