NTTと東京工業大学(東工大)は、相変化物質と半導体の特殊なハイブリッドナノ構造を実現したことにより、物質の相転移によって光のトポロジカル相転移を引き起こすことに成功したことを発表した。

同成果は、同大 理学院 物理学系の納富雅也 教授ならびにNTT物性科学基礎研究所の研究チームによるもの。詳細は8月23日付で米国科学誌「Science Advances」オンライン版に掲載された。

2016年のノーベル物理学賞が固体の電子状態の中にトポロジカルな性質が隠れていることを発見した3人の科学者に与えられるなど、トポロジカル物性が近年、注目を集めている。これまでの研究から、固体中の電子がトポロジカル数(チャーン数=C)と呼ばれるトポロジカル不変量を持ち、その値によってさまざまな性質を発現することが分かってきており、中でもトポロジカルの内部は絶縁体だが、チャーン数が異なる境界面や接合面は伝導状態が生じ、かつその伝導状態はスピンの向きにより伝搬方向が決定されるというトポロジカル絶縁体の発見は、電子やスピン、量子デバイスへの応用が期待され、盛んに研究開発が進められるようになっている。

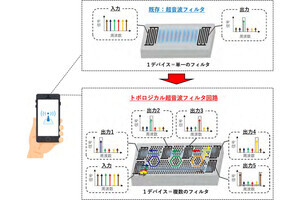

また、このトポロジカル絶縁体はフォトニック結晶を使うことで、光にも適用できることをノーベル物理学賞受賞者でもあるダンカン・ホールデン氏らが報告したことで、特定の波長域の光について内部には通さないが、その境界面などでは光導波路になる「光トポロジカル絶縁体」の研究も活発に進められるようになってきたという。

フォトニック結晶は、シリコンなどの半導体に対し、微細加工技術を用いて数百nm程度の周期的な誘電体の穴構造を人工的に形成したもので、フォトニック結晶中に線状、点状の欠陥を導入した素子は欠陥部分にだけ光を閉じ込めることとなり、光導波路や共振器として利用することができるという。

これまでの光トポロジカル絶縁体に関する技術の多くは、例えばハニカム格子型の光トポロジカル絶縁体を例にとると、1つのハニカム型のユニットの中に6つの穴を形成。この格子の位置を内側か外側かにずらすことで、チャーン数が変化し、光絶縁体/光トポロジカル絶縁体と変化させることを可能としていたが、トポロジカルな性質そのものは一度形状が形成されてしまうと変えることができなかった。

-

従来はハニカム格子の穴の位置をずらすことでバンド反転を引き起こしていたが、一度構造を形成してしまった後は、トポロジカルな性質は固定されてしまっていた (資料提供:NTT/東京工業大学、以下すべて同様)

物質の相変化を活用して光トポロジカル相転移を実現

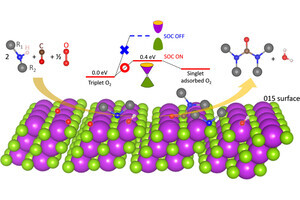

今回の研究では、このトポロジカルな性質そのものをスイッチのように切り替えて利用する光トポロジカル相転移の実現を目指し、物質の相転移に着目。具体的には、光パルスな電流、温度などによりアモルファス相と結晶相に物質相転移が生じる相変化材料「Ge2Sb2Te5(GST)」に着目。GSTは、相転移が生じると屈折率が大きく変化することが知られており、書き換え可能なDVD(DVD-RW)などにも活用された実績から、使い勝手のよい材料として今回の研究でも採用された。

具体的な手法としてはリソグラフィ技術を活用してシリコンベースのハニカム格子(フォトニック結晶)を形成。その張り出したシリコン部分の上に規則的にGSTをさらに形成した。ただし、フォトニック結晶の上に一様に形成してしまうと、pモード(双極子)とdモード(四重極)が一緒に動いてしまい、バンド反転が起こらないことから、pモードのバンド構造とdモードのバンド構造が異なることに着目。屈折率の変化によってpバンドだけを変化させる手法を考案することで、ホストとなるフォトニック結晶と相変化材料を異なるパターンとして形成することにしたという。

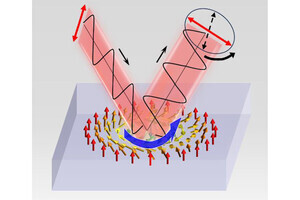

この構造を理論的に解析したところ、GSTが結晶相になった時、およびアモルファス相になった時、それぞれでバンド反転ができていることが導き出されたほか、実際にGSTがフォトニック結晶の格子に対して、理論通りに動作するのかを角度分解反射スペクトロスコピー測定にて計測。その結果、温度変化に伴い、理論に則する形でバンド反転とトポロジカル相転移がなされることを確認したとする。

なお、研究チームでは、物質の相転移で光トポロジカル相転移を実現したのは世界でも初めての実例としており、今後の再構成可能な光回路の形成につながり、新たな光情報制御技術への可能性が切り開かれたと説明。自身たちも、今後の研究の方向性として、今回の研究では200°ほどに昇温することで相転移を引き起こしたが、GSTは光パルスや電流パルスでも相転移を起こすことができることから、そうした光や電気を用いた相転移現象の制御を目指したいとしている。また、GST以外にも相転移材料は存在していることから、そうした新規材料の探索のほか、再構成可能な光導波路の実現ならびにその技術をベースとした再構成可能な光回路への応用発展につなげていきたいとしている。