東北大学、理化学研究所(理研)、東京大学(東大)の3者は9月3日、カーボンナノチューブ(CNT)は、産業応用に向けてキラリティと呼ばれる炭素原子1つ1つの並び方を制御できないことが30年以上未解決の課題となっていたが、それを実現する新たな構造制御合成法の開発に成功したと発表した。

同成果は、東北大 材料科学高等研究所(AIMR)の加藤俊顕准教授(同・大学大学院 工学研究科 電子工学専攻兼任)、同・大学大学院 理学研究科の是常隆教授、AIMRの井上和俊准教授、産業技術総合研究所の劉崢上級主任研究員、理研の加藤雄一郎主任研究員、同・寺嶋亘研究員、東大大学院 工学系研究科の幾原雄一特別研究教授(AIMR兼務)、東京大学・日本電子産学連携室の斎藤光浩副室長らの共同研究チームによるもの。詳細は、「ACS Nano」に掲載された。

CNTの物性は、原子構造のキラリティ(整数nとmの組み合わせで定義される)で決定され、原子1個の違いで金属型と半導体型に分類される。さらに同じ半導体型でもキラリティの違いにより、バンドギャップや量子効率など、基礎物性が著しく異なる。将来的にCNTによる超高性能半導体デバイスを実用化する上では、1種類のキラリティのみの均質な性質のCNTで作製することが理想だが、CNTのキラリティ制御は極めて困難なことが課題だった。

1種類のキラリティのみが含まれるCNT原料を得る方法として、化学的な方法が発展しており、すでにさまざまなキラリティのCNTを90%以上の高純度で単離・分離が可能となりつつある。しかし、分離プロセスの過程でCNT表面に不純物や欠陥が導入されてしまい、本来の性能を損ねてしまうという課題を抱えていた。そこで期待されているのが、1種類のキラリティのみを選択的に直接合成する方法。

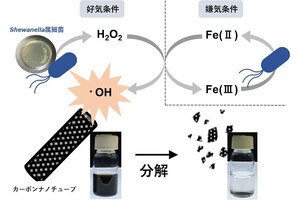

CNTの合成は、通常はナノスケール触媒粒子を用いて行われ、主にコバルト(Co)、ニッケル(Ni)、鉄(Fe)などの遷移金属触媒が単独、または他の元素を混ぜた2種類の合金触媒として用いられている。しかし、3種類以上の合金触媒に関する研究はほとんどなく、キラリティ制御に与える触媒効果に関しては完全に未知の領域となっていた。そこで研究チームは今回、Niを基本触媒として二元系触媒を多数作製し、その中で最も性能が良いものにさらに第三因子を追加した三元系触媒を探索することにしたという。

まず、Niに第二因子を追加した41種類の二元系触媒が作製され、CNT合成実験が網羅的に行われた。その結果、スズ(Sn)を混ぜた触媒において(6,5)CNTの純度が80%以上だった(Niのみでは34%)。さらに、そのNiSn触媒に18種類の元素を第三因子として追加した三元系触媒の探索が行われた。すると、鉄を混ぜたNiSnFe触媒において、(6,5)CNTの合成量がNiSnの6倍以上に向上。合成温度や前処理などの合成条件の詳細な最適化がなされた結果、NiSnFe触媒を用いて最終的に95%以上の超高純度で(6,5)CNTの直接合成に成功したという。

-

(a)二元系触媒(Ni+X)と(6,5)CNT純度の関係。二元系触媒に用いられた第二因子(X)の原子番号に対する(6,5)CNT純度のプロット図。(b)三元系触媒(NiSn+Y)と(6,5)CNTの蛍光(PL)強度(∝合成量)の関係。第三因子(Y)に対する(6,5)CNTのPL強度依存性。(c~e)NiSnFe三元系触媒を用いて最適合成条件で合成されたCNTの(c)蛍光-励起(PLE)マップ、(d)紫外-可視-近赤外吸収スペクトルと(e)そのフィッティング結果(出所:東北大プレスリリースPDF)

その合成メカニズムが詳しく調べられたところ、NiSnFe触媒ナノ粒子がNiのコアと酸化ニッケル(NiO)のシェルに分かれたコア/シェル構造を取ること、Niのコア部分がNi+SnとNi+Feの領域に偏析することがわかった。また、Ni+Snのコア部の一部にNi3Snという特異な結晶が存在することも判明。系統的な実験と密度汎関数理論計算により、このNi3Sn(0001)面の特定の原子配列が今回の(6,5)CNTのキラリティを決めている主要因であることが突き止められた。

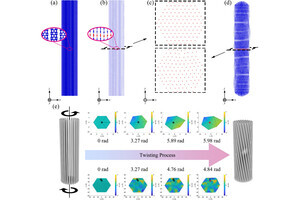

さらに、超高純度(6,5)CNTが束状に集合したバンドル構造が頻繁に観測され、孤立状態に比べて蛍光発光寿命が20倍以上長寿命化することも発見された。これは、同じキラリティのみで構成された特異な束状構造が、ある種の超結晶に近い構造体を持ったことによる効果と考えられるという。このように同一のキラリティCNTのみを束ねて結晶構造を形成することで、将来的にCNT超結晶が形成できる可能性があるとしている。

-

超高純度(6,5)CNTから構成された束状構造の(a)低倍率と(b)高倍率の透過型電子顕微鏡像。(c・b)のコントラストがa-bラインで切り出された図。(d)シミュレーション解析から推測された(6,5)CNT束状構造のモデル図。(e)孤立した(6,5)CNTと(f)束状(6,5)CNTsのPL寿命特性(出所:東北大プレスリリースPDF)

今回の研究成果は、今後、さらにさまざまな多元系触媒を探索することで、他のキラリティに対しても単一キラリティ制御合成が実現できる可能性を示唆しているとする。また研究チームは、実際に直接合成した超高純度(6,5)CNTを超高性能半導体デバイスとして応用する研究も展開中で、既存デバイスの性能を著しく凌駕する革新的半導体デバイス創出の可能性とその社会実装も期待できるとしている。