東北大学は8月1日、患者から採取した実際のプラーク(歯垢)が、硝酸塩を抗菌作用を有する亜硝酸塩へと代謝し、プラークによる糖代謝(酸産生)活性を阻害することで、う蝕(むし歯)抑制に寄与する可能性を明らかにしたと発表した。

同成果は、東北大大学院 歯学研究科 口腔生化学分野の髙橋信博教授、同・鷲尾純平准教授らの研究チームによるもの。詳細は、歯科疾患に関する全般を扱う学術誌「Caries Research」に掲載された。

硝酸塩は、土壌など自然界に広く分布する化合物で、植物は窒素を根から吸収する際、硝酸塩やアンモニウム塩の形で吸収している。そのため条件によっては、植物の体内に硝酸塩が多く蓄積することもあり、ヒトは普段の食事を通して、誰しも硝酸塩を取り込んでいるという。まだ詳しくはわかっていないが、体内で複雑な過程を経て亜硝酸塩に変化した場合、発がん性物質の生成にも関与する恐れが一部の研究では指摘されているものの、通常摂取する程度の量では有害にはならないとされている。

なお、体内に摂取された硝酸塩は消化管から速やかに吸収され、血液を介して全身の組織を循環する。そして、その一部は唾液腺で濃縮され、口腔内に再び唾液成分として分泌される。そのため、口腔内には硝酸塩が常に存在していることがわかっている。そうした中で研究チームはこれまで、Veillonella、Actinomyces、Rothia、Neisseria、Schaaliaなどの広範な口腔常在菌が硝酸塩を亜硝酸塩に代謝すること、硝酸塩の豊富な培地でVeillonella属を育てた場合に亜硝酸塩産生能が高まることといった成果を報告してきた。

亜硝酸塩は、上述したように発がん物質の生成に関与している可能性がある一方で、抗菌作用に加え、血圧降下作用を有することが報告されている。口腔細菌により産生された亜硝酸塩が、他の口腔細菌に対して抑制的に働き、全身を巡って血圧を制御することで、う蝕などの細菌性口腔疾患、脳や心臓などの循環器疾患を予防し、口腔さらには全身の健康維持に寄与する可能性に注目が集まっているという。

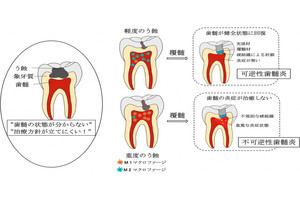

しかし、実際のプラークにおける亜硝酸塩産生活性や酸産生(pH低下)抑制作用に対する硝酸塩の影響は、不明だったとのこと。また近年では、口腔細菌が亜硝酸塩をさらに分解する活性を持つことも示唆されており、プラークによる硝酸塩代謝は、亜硝酸塩の産生と分解の双方を考慮する必要があると考えられている。そこで研究チームは今回、実際のプラークを対象とし、亜硝酸塩産生・分解活性を測定して、これらの活性と酸産生活性との関係性を合わせて明らかにすることで、プラークにおける硝酸塩/亜硝酸塩の動態と機能を検討したという。

今回の研究では、一般歯科医院を受診した18名の患者の上顎臼歯部から採取されたプラーク試料に対し、口腔と同程度の濃度の硝酸塩および亜硝酸塩を添加し、さらにグルコース添加した際のpH変化が測定された。亜硝酸産生活性および亜硝酸分解活性は、Griess試薬を用いて亜硝酸塩の増減を測定することにより評価がなされた。

その結果、硝酸塩の添加は、プラークの内因性酸産生(グルコース添加前)によるpH低下を有意に抑制し、さらにグルコース添加後の酸産生に伴うpH低下も有意に抑制することが確認された。また、グルコース存在下では、プラーク中の硝酸塩代謝(亜硝酸塩産生)活性は約3.3倍に促進されたという。

その一方で、亜硝酸塩の添加は、内因性酸産生によるpH低下を有意に抑制したものの、グルコース添加後の酸産生に伴うpH低下は抑制しなかったとのこと。またグルコース存在下では、亜硝酸塩分解活性が有意に促進されたが、その促進効果は約1.1倍で、亜硝酸塩産生活性と比べてはるかに弱いものだったとする。

それに加え、採取された全プラーク試料において、亜硝酸産生活性と分解活性が確認されたが、いずれも個人差が大きいものの、両者間に相関は認められなかったという。さらに、亜硝酸塩産生活性は年齢と正の相関が見られたとした。

研究チームは今回の研究により、硝酸塩がう蝕の予防に寄与する可能性が示されたとする。さらに、亜硝酸塩産生活性は、グルコースの存在下で亢進することが解明され、糖代謝による過剰な酸産生を防ぐ自己調節機構(レジリエンス)として機能している可能性が考えられるという。

今回の結果は、日々の食事に含まれる硝酸塩やそれを多く含む野菜を用いた、新たなむし歯予防法の開発に貢献できる可能性があり、その実現が期待されるという。一方で今回の作用には、十分に野菜を摂取することだけではなく、亜硝酸産生菌と共生することが重要とした。研究チームは今後、口腔細菌による、より効果的な亜硝酸塩産生条件の模索や、細菌群との最適な共生のありかたなどを含めて、さらなる研究を進めていきたいとしている。