今年3月、東京株式市場で日経平均株価が続伸し、史上初の4万円台に乗った。中でも、株価を押し上げているのが半導体関連の銘柄だ。現在も、生成AI人気が後押しする形で、半導体市場は伸びている。この傾向はまだまだ続くのだろうか。

三菱UFJアセットマネジメントは7月2日、半導体関連株製品のリリースにあわせて、記者説明会を開催し、日本株式市場と半導体市場の現状と動向について解説した。

eMAXISとMAXISで半導体関連株製品をリリース

同社は6月26日、「eMAXIS 日経半導体株インデックス」を新規に設定し、7月12日に運用を開始すると発表した。これに続き7月2日、「MAXIS 日経半導体株上場投信」を新規に設定し、7月19日に東京証券取引所へ上場すると発表した。

今年3月25日に日経半導体株指数が誕生したが、両製品はこの指数に基づくものだ。日経半導体株指数は東京証券取引所に上場する半導体関連銘柄から構成される時価総額ウエート方式の指数で、時価総額が大きい30銘柄で構成し、日本の半導体関連株の値動きを表す。

半導体株指数のパフォーマンス推移をみると、日本株指数と比較して、足元堅調に推移しているそうだ。投信営業第三部 ネット営業グループ グループマネジャー 田賀徹夫氏は、「代表的な株価指数と比較して、相対的にリスクは高くなったが、リターンも高い結果となった」と語っていた。

「eMAXIS 日経半導体株インデックス」「MAXIS 日経半導体株上場投信」どちらもNISAの成長投資枠として申請する。ETF(上場投資信託)は複数の企業が上場していることから、競争力のある信託報酬にするため、年率0.154%(税抜年率0.14%)を設定しているそうだ。

日本企業が強いのは半導体のどの製造プロセス?

半導体市場に活気があふれていることは知っていても、半導体についてよく知らない人もいるだろう。半導体の仕組みは株式市場にも関わりがあるので、整理しておきたい。

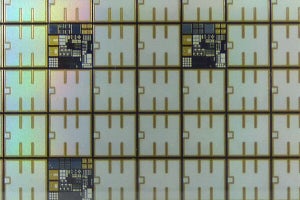

半導体にはさまざまな機能があるため、種類も多岐にわたっている。人間のカラダに例えると、脳に当たるのがロジック半導体で、筋肉に当たるのがパワー半導体だ。目はイメージセンサーが、また、触角はアナログ半導体が担う。つまり、一言で半導体といっても、これだけ多くの種類があるのだ。

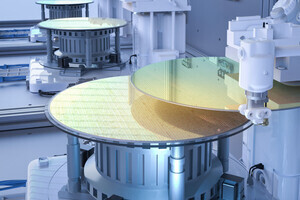

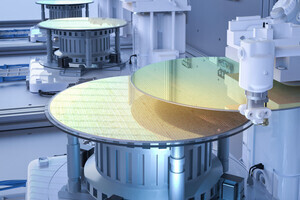

さらに、半導体産業は製造プロセスによって主に3つに分かれている。3つの工程とは、「半導体を機能させるための回路設計」「設計した回路を実際に作る工程」「材料や製造装置を使って半導体製品に組み立てていく工程」だ。

インテルは半導体デバイスを自社で設計、製造、販売まですべてを行う「IDM(Integrated Device Manufacturer)」だが、半導体の設計と製造は分担するのが主流だという。

設計を担う代表的な企業としては絶好調のNVIDIAやクアルコム、半導体製造装置・材料の代表的な企業には東京エレクトロンやアドバンテストなどが挙げられる。

株式市場もこの「設計」「製造装置」「材料」に分けて考えられ、戦略運用部 チーフファンドマネジャー 石金淳氏は、「日本企業は製造装置と材料で強い」と語った。設計は米国が強く、2021年度の実績で、日本は製造装置のシェアで約3割、材料のシェアで約5割占めている。

半導体メーカーというと、設計を担うインテルやNVIDIAが注目を集めがちだが、石金氏は「スポットライトは当たらないが、日本企業は半導体市場で存在感を示している」と述べた。

収益力がついた日本企業、今後も半導体産業で成長できる

では、これからの半導体市場はどうなるのだろうか。

石金氏は現在の状況について、「日本株は株価の過去最高値を更新するなど、明るい環境にある。過去最高値を更新したのは平成元年末以来のことだが、当時と比べると収益力がまるで異なる」と説明した。

日本企業の経常利益は、高値をつけた1989年12月の3月期が10兆円強だったのに対し、2024年3月期に28兆円強に達し、約2.8倍に増えている。石金氏は「今の株価は業績に裏打ちされたもの」と語っていた。

「バブル期は営業利益がプラス、営業外が赤字で、経常が営業利益より少なかった。今は経常利益が営業利益の1.3倍と、収益がアップしている。収益能力を促す施策など、東証が改革を行っており、海外投資家からも見直されている」(石金氏)

石金氏は半導体に関しては、日本市場だけでなく世界の市場を見るべきと指摘した。AIやIoTに対する需要増を踏まえ、世界の半導体市場の収益額は増加しており、今後も収益拡大が予測されているという。

自動車・医療機器など、幅広い産業を支えするレガシー半導体に加え、EV(電気自動車)や生成AIといった最新技術の進展により、半導体産業は新たな成長段階にあるとのことだ。

日本の半導体企業を後押しする3つの要素

石金氏は日本企業の成長を後押しする要素として、政府が半導体関連支援予算を確保し、安定供給を目指していることを紹介した。概算ではあるが、日本の半導体関連支援予算(2023年度補正予算)のは1兆9000億円を超えている。

また、石金氏は米中対立をはじめとする米国の国際的な政策から、日本の半導体が注目を集めるとの予測を示した。その背景には、経済安全保障、日米同盟などがある。「台湾が世界最大のファウンドリーだが、米中の対立が激しくなると、台湾の安全が脅かされる。事情が変わり、日本に需要が戻ってきた。日本企業は条約を遵守するので信頼性も高い」と同氏は語った。

加えて、台湾が先導する既存の微細化技術が限界に近づきつつあるといわれる中、日本では、 NTTを中心に「光半導体」といわれる、光電融合デバイスの研究開発が進められている。

光半導体は、従来の半導体上の電子回路を光回路に置き換え、これまでよりも電力消費を引き下げ、情報処理速度を上げるといわれている。

NTTは2019年、光電融合技術を導入した次世代通信基盤「IOWN (アイオン)」構想を打ち出したが、小誌でもお伝えしている通り、着々と開発を進めている。

そして、経済産業省はこうした取り組みを支援するため、今年1月に光電融合デバイスの共同開発プロジェクトに 452億円の補助金投入を発表した。

半導体というと、NVDIAなど海外のベンダーの成長に目を奪われがちだが、日本企業の勝機は十分にありそうだ。