5月末に東京都内で新しいデータセンター(DC)「アット東京中央第3センター(CC3)」が竣工し、7月1日からサービスを開始すると発表したアット東京。サービス開始に先立ち、同社ではメディア向けに6月27日にCC3において説明会および内覧会を開催した。

3000ラック設置可能な新データセンター

CC3はネットワーク集積拠点である東京都港区(芝浦・品川エリア)の敷地面8000平方メートルに総延床面積3万5000平方メートの建屋を構える。

計8カ所あるサーバルームの面積は8000平方メートル、3000ラックの設置を可能とし、温度は18度~27度、湿度は20%~60%でコントロールできる。

入線する東京港横断通信ケーブルは同社の既存DCとも接続するとともに、提供しているサービスにシームレスにつなげることが可能。受電容量は約40MW、ガスタービン方式の非常用発電機は最大15台設置、同72時間の稼働ができる。

また、実質再生可能エネルギー100%標準で運用し、顧客の要望に応じてトラッキング属性情報を提供するほか、先端テクノロジーの高い廃熱処理のための熱源設備として高効率空冷モジュールチラーを導入、高信頼・高効率な熱源・空調システムで高効率なPUE(Power Usage Effectiveness:電力使用効率)を実現しているという。

キャリアホテルDCとしての強みを持つアット東京

アット東京 執行役員 企画本部 副本部長の市原昌志氏は、昨今のデータデータセンターの顧客動向について説明した。同氏によると、一般企業におけるデータセンター(DC)の利用はクラウドの移行で減少傾向にあり、SIerのDC事業撤退が相次ぎ、DCを借りないクラウドへの接続サービスの利用が進行しているという。

一方、クラウド事業者やSNS事業者、ネットワークサービス事業者ではビッグテックなどの顧客に特化した大型のハイパースケールDCが急成長しており、DC自体のスペックが価値となり、売り上げは大きいものの利益率は低い。

市原氏は「ネットワーク相互接続拠点となっている『キャリアホテルDC』が着実に成長し、集まる顧客と立地が価値ととらえ、DC内での接続サービスによる高収益性が期待できる。当社はキャリアホテルDCとして強みがある」と述べた。

インターネット相互接続のためのデータベースで、DCごとに相互接続できるネットワーク事業者の情報が掲載されている「PeeringDB」では、同社のキャリアDCで東京都に立地する「中央センター(CC1)」「中央第2センター(CC2)」のネットワーク事業者は96社を数え、GAFAMに代表されるハイパースケーラーや国内の大手IT企業も含まれている。

ガバメントクラウドも視野に

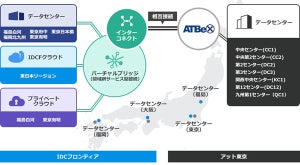

ネットワーク拠点型DCに向けた戦略に関して、解説したアット東京 執行役員 企画本部 プラットフォーム企画部長の杉山智倫氏は「当社は2025年ビジョンとして“つづく、つながる、生まれる共創型DC”を掲げており、ネットワーク拠点型DCに注力し、クラウド企業が展開するサーバ拠点型と、全国にあるエッジ型DC(各地域のDC事業者)との連携を図り、クラウド接続拠点設置や各事業者との相互接続が行われるDCとして便利なプラットフォームサービスを展開していく」と力を込めた。

そのため成長戦略として、まずはキャリアホテル型DCへの変化が必要だったというわけだ。そして、国内主要IXや大手ISPクラウド事業者などコアプレイヤーを誘致・獲得した上で接続し、ビジネス拠点としての利用促進を図ることでエコシステムへの事業者集積を行う。そして、形成されたエコシステムの活用によりDCの利用促進をしていくという。

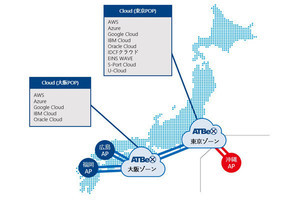

このような戦略のもとで重要となるものが同社の「ATBeX」だ。これは、同社のDC間および提携DC間で複数の顧客ネットワーク間におけるレイヤ2接続を提供するサービス。クラウドサービスや通信サービス、IX(インターネットエクスチェンジ)サービス、IoTサービスなど、各種サービスへの効率的な接続を実現し、DC内の相互接続が可能なプラットフォームとなる。

杉山氏は「ユーザーさんからクラウドや他のDC、インターネット、ユーザーさん同士をつなげることが可能な自由度の高いネットワークプラットフォーム。構内配線サービスから進化したサービスであり、納期は2営業日(完全自動化の際は数分で提供可能)、オンデマンドで利用帯域のサイジングを可能としている。国内の相互接続パートナーは15社にのぼる」と、そのメリットを説く。

今後、同社では成長戦略を推進していくと同時に、デジタル庁が2025年度末までに整備するガバメントクラウドを活用した標準準拠システムに移行するため、全国1700の地方公共団体のガバメントクラウドへの閉域接続ニーズに対応する。そのため、ATBeXによるガバメントクラウド接続サービスを提供していく方針だ。