東京大学(東大)は6月14日、地殻中で9番目に埋蔵量が多いにもかかわらず、採掘されるチタン酸化物から安価に大量生成する手法がないため、レアメタルとして扱われているチタンについて、希土類金属とそのフッ化物を用いて、溶融したチタン酸化物から効果的に酸素を除去し、従来不可能とされてきた200 mass ppm O(0.02質量%)という低酸素濃度のチタンを製造できる技術を開発したと発表した。

同成果は、東大 生産技術研究所(生研)の岡部徹教授、同・上村源助教(現 米・マサチューセッツ工科大学 博士研究員)、同・池田貴特任研究員、同・大内隆成講師らの研究チームによるもの。詳細は、英オンライン科学誌「Nature Communications」に掲載された。

実はチタンには、鉄やアルミニウムのように安価に大量生産する技術が存在しないため、埋蔵量が豊富にもかかわらずレアメタルとして扱われており、また高価となっている。

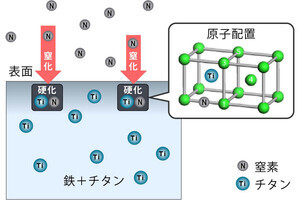

チタンは酸素との親和力が極めて高く、チタン酸化物として採掘される。そこから純粋なチタンを得るには、チタン酸化物を一度チタン塩化物に転換してから製造する必要がある。この技術はクロール法と呼ばれるが、同技術は生産性が著しく低く、プロセスコストが高いため、チタンは利用可能性が非常に高いにもかかわらず、限られた分野でしか利用できていないのである。

また製造過程で、大量の二酸化炭素が発生することも環境的に大きな課題となっており、チタン製造におけるコストや環境負荷を下げるため、これまでチタン酸化物からチタンを効率的に生成するプロセスが数多く開発されてきた。しかし、得られるチタンの純度、生産スピードやコストなどの観点から、どれもクロール法に勝るレベルには至っていなかったという。そこで研究チームは今回、希土類金属の「オキシフルオライド」の生成反応という新しいタイプの反応経路に着目し、クロール法を超える技術の実現を目指したとする。

チタンは、溶融すると酸素との反応性が極めて高くなるため、これまでの技術では、300 mass ppm O以下の低濃度まで酸素を除去すること(脱酸)が困難だった(現在市販されている純チタン製品の酸素濃度は1000 mass ppm O程度)。そこで今回の研究では、希土類金属とそのフッ化物が着目された。それにより、高い温度で溶融したチタンからであっても短時間で酸素を直接除去し、低濃度にすることができるようになったとのこと。特に、イットリウムとフッ化イットリウムを用いた場合、イットリウムオキシフルオライドの生成を通じて、酸素濃度が200 mass ppm Oと極めて低いチタンが製造できることを実証したとしている。

研究チームはこの新技術を用いることで、鉱物のチタン酸化物から酸素濃度の低い金属チタンやチタン合金を直接製造することが可能になるという。また今回の技術を応用し、不純物の酸素に汚染されたチタンやチタン合金のスクラップを、高純度のチタンやチタン合金にアップグレード・リサイクルすることも可能になるとする(現在のリサイクル技術は、チタンの純度や価値が低下する「ダウングレード(カスケード)・リサイクル」しか存在しない)。スクラップのリサイクルは、鉱石から金属を製造する工程に比べて低コストなだけでなく、環境への負荷も小さいため、今後一層重要な取り組みとなるとした。

今回開発された技術で利用するイットリウム、ランタン、セリウムは、電気自動車のモーター用磁石に用いられるネオジム、プラセオジム、ジスプロシウム、テルビウムといった希土類金属の「副産物」として多量に生産されている。これら“副産物の希土類金属”は、高性能磁石の需要の急激な増大に伴って、供給が過剰となっている。これらの余剰な希土類金属をチタンの製造やリサイクルに利用することは、資源の有効利用という観点からも今回の技術の優れた点となるという。

また今後は、航空機の生産量増加に伴い、チタンの需要量がますます増加することが予想されているのに加え、スマートフォンの筐体といった民生品へのチタンの利用量も増加傾向だ。今回の研究成果は、チタンの生産コストを劇的に低下させ、チタン製品の爆発的普及を実現することで、レアメタルであるチタンをコモンメタル・ベースメタルに変える革新的なプロセス技術へと発展することが期待されるとしている。