物質・材料研究機構(NIMS)は6月13日、照らす光やビーズのサイズによってさまざまな色の光を放射する、清涼飲料水や食品添加物に利用されるクエン酸やポリアミノ酸を主な原料に、環境に優しいマイクロビーズ型の発光材料の開発に成功したことを発表した。

同成果は、NIMS ナノアーキテクトニクス材料研究センター ナノ光制御グループの長尾忠昭グループリーダー、同・B.K. Barman NIMSポスドク研究員(元・日本学術振興会外国人特別研究員)、同・山田博之 日本学術振興会特別研究員、同・渡邊敬介研究員、NIMS マテリアル基盤研究センター 固体NMRグループの後藤敦グループリーダー、同・端健二郎 主幹研究員、NIMS 技術開発・共用部門 強磁場計測ユニットの大木忍 主幹エンジニア、同・出口健三エンジニアらの共同研究チームによるもの。詳細は、さまざまな分野の基礎から応用までを扱う学際的な学術誌「Advanced Science」に掲載された。

これまでのものとは異なり、自然由来の材料を主原料に、シンプルかつ省エネルギーなプロセスで合成できる発光材料を実現できれば、環境負荷の低減につながり、新たな用途も拓けるという。そうした中で近年、自然界に存在するクエン酸とアミノ酸を主原料とした、グラファイトや煤に似た芳香環構造を持つグラフェン量子ドットやカーボンドットが注目されている。

-

(a)レモンなどから得られるクエン酸と天然微生物由来のポリアミノ酸を主成分としたマイクロビーズ発光体の水熱合成反応(左)と、その電子顕微鏡画像(右)。(b)ビーズに照射する光の波長(λex)を変えることで(左)、その発光を赤、黄、青、近赤外光へと自在に変化させられる(右)。光学顕微鏡写真のスケールバーは5マイクロメートル(出所:NIMSプレスリリースPDF)

特にカーボンドットは、人体に害のある紫外線やブルーライトを高効率に吸収でき、高い量子収率で青色の発光をするなどの特徴を持つため、紫外線やブルーライトの防御材料として、また、希少材料の供給や環境負荷への懸念がない、演色性の高い新たな蛍光体として注目されている。

しかし、カーボンドットはコロイド分散液の状態では良好な発光特性を示すが、乾燥固化させると、隣接する粒子からの発光をお互いに吸収し合い、発光効率が落ちてしまう「自己消光」現象という課題を抱えていた。加えて経時による劣化もあって、固体材料としては使いにくいのが問題だったという。そこで研究チームは今回、発光材料としてのカーボンドットの特徴を保持しつつ、固体状態でも強い発光強度を示す新たなマイクロビーズ状の材料の開発を試みることにしたとする。

-

(a)近赤外光の照射による近赤外光のWGM発光のスペクトル。(b)WGMによるシャープな輝線は、ビーズの形状やサイズなどの個性の違いを反映して、その波長の位置、間隔、強度、幅が変わるため、商品の認証タグや複製不能な偽造防止用の多重認証キー、暗号情報を持つ蛍光材料として使用可能とした(出所:NIMSプレスリリースPDF)

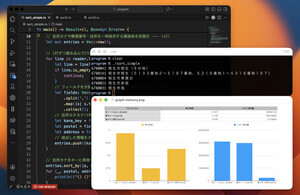

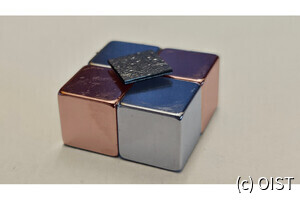

今回の研究では、微生物の発酵生成物である高分子状アミノ酸の「ポリリジン」と、植物由来のクエン酸を主原料に、「p-フェニレンジアミン」を少量加え、ポリアミノ酸の熱変性を利用することで真球状の固体ビーズ材料が開発された。

ビーズ中には、カーボンドットに似た縮合芳香環を持つ構造が分散して形成されている。それらの構造は離れているため、お互いが出す光を吸収しにくく、ビーズに光を当てると強く発光できるという。ちなみに、以下の例のように、照射された光の波長に応じて、さまざまな色に発光させることが可能とする。

- 波長355nmの紫外線の照射:波長450~650ナノメートル(nm)近辺の青色光を量子収率約50%の効率で発光

- 波長470nmの青色光の照射:波長550~700nm近辺の黄色光を発光

- 波長532nmの緑色光の照射:波長550~800nmのオレンジ色光や赤色光を発光

- 波長580nm以上の光の照射:波長600~900nmにわたる赤色発光や、波長1000nmを超える近赤外線も発光

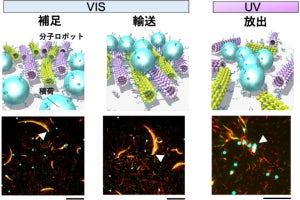

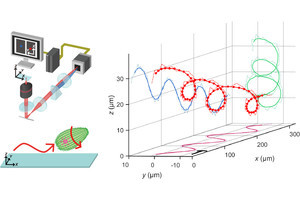

強く発光する理由は、ビーズ中で発生した光が、ビーズ表面に沿って周回し、外周の光学的距離が光の波長の整数倍となる場合に共鳴を起こすため。この現象は、発光スペクトル中の多数のスパイク状の輝線として現れ、ビーズのサイズや真球度に応じてそれらの波長、強度、輝線の幅が大きく変化する。このような現象は、ビーズを周回する光の干渉効果によるものであり、「ささやきの回廊モード」(WGM)と呼ばれる。

WGMは、過去に希土類元素や石油化学系の色素をドープしたガラス製やプラスチック製のビーズなどで観測例があるが、今回の素材のような、自然由来の材料を用いて、なおかつシンプルな1回の水熱合成法で合成できるものでは初めてだという。金属を用いないため、日常用途での応用が期待されるとする。

さらに今回のビーズは個々のWGM発光スペクトルが異なることから、認証タグやバーコードのように個々のビーズを同定できるとする。それにより、偽造防止用のインク、複製不可能な認証技術としての応用も期待されるとした。このような特徴は、複製不能な認証キーをもつ偽造を防ぐ商品のタグや、個々のビーズを識別し追跡できるバイオマーカーなど、バイオ研究や医療への応用も期待できるとしている。