大阪公立大学(大阪公大)は6月12日、これまで人類は自然界の4つの力(重力、電磁気力、弱い力、強い力)のうち、電磁気力と弱い力の2つしか統一できていないが、そこに強い力を加えた3つの力を統一する「大統一理論」や、5次元以上の空間において大統一理論にヒッグス粒子も加えて統一的に記述する「ゲージ・ヒッグス大統一理論」の研究において、6次元のゲージ・ヒッグス大統一理論から5次元のゲージ・ヒッグス大統一理論を導く理論を探索し、14次元特殊ユニタリー群「SU(14)」という非常に大きな対称性を持つ理論から、クォークやレプトン(軽粒子)といった素粒子の3世代構造が自然に実現されることを発見したと発表した。

同成果は、大阪公大大学院 理学研究科の名古竜二朗大学院生、同・丸信人教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、米国物理学会が刊行する素粒子物理学や場の理論・重力などを扱う学術誌「PHYSICAL REVIEW D」に掲載された。

現在のところ標準模型での素粒子は、陽子や中性子を構成するクォークが6種類、電子やニュートリノなどのレプトンが6種類、そして電磁気力(光子)・弱い力(WボソンとZボソン)・強い力(グルーオン)の3つの相互作用を媒介するゲージ粒子3種類(Wボソンはプラスとマイナスがあるが1種類と数えられる)と、素粒子に質量を与えるヒッグス粒子の合計17種類があることがわかっており、実験結果を説明できるという。

素粒子理論研究の最終目標が、自然界の4つの力を統一し、1つの素粒子、1つの相互作用で記述することが期待されている究極の理論(統一場理論、万物の理論などとも呼ばれる)の構築。それと比較すると、現在の素粒子の数が17種類もあり、その内で相互作用を担う素粒子が3種類もあるという状況は複雑と考えられている。

究極の理論の1つ手前の段階である、重力を除いた3つの力とクォーク・レプトンを統一的に記述する大統一理論は未完成であるものの、研究は進んでおり、数少ない理論と比較できる実験として、陽子が崩壊する現象(陽子崩壊)の探索が知られている。ニュートリノ観測施設として知られるスーパーカミオカンデにおいて、ニュートリノ観測と並行して行われているが、現在のところ確実に陽子崩壊とされる現象は捉えられておらず、寿命は1034(100溝)年以上とされている。

また、標準模型の未解決問題の1つに「世代の謎」がある。クォークもレプトンも1世代2種類ずつ、質量の違いによる3世代構造となっており、なぜ3世代構造なのかが解明されていない。

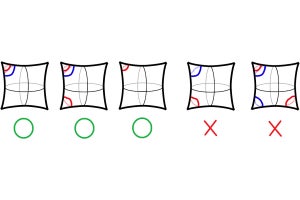

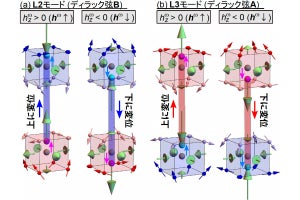

そうした中、大統一理論にヒッグス粒子も含め、5次元以上の理論に拡張することによって、統一的に記述する高次元理論であるゲージ・ヒッグス大統一理論を扱ってきたのが研究チームだ。今回の研究では、3世代構造を内包する大きな対称性を持つ6次元ゲージ・ヒッグス大統一理論から出発し、余分な空間を1つ丸めた後に、3世代のクォーク・レプトンを過不足なく含む5次元ゲージ・ヒッグス大統一理論を導く理論を探索することにしたという。

その結果、SU(14)という非常に大きな対称性(14次元複素ベクトルの長さを変えない対称性)を持つ理論から、3世代構造が自然に実現されることを発見したとする。

今回の発見により、クォーク・レプトン世代構造の起源について、さらに深く理解できることが考えられるとする。また、唯一残された相互作用である重力を含めた、究極の統一理論の構築へのヒントを提供することも期待されるという。それに加え、究極の統一理論の最有力候補である超弦理論から導かれる可能性に新たな道筋を開いたことになるとした。

研究チームは今後、今回発見された6次元ゲージ・ヒッグス大統一理論を用いて、素粒子標準模型では計算できないクォーク・レプトンの質量に関する特徴的なパターンや、大統一理論の予言である陽子崩壊の主崩壊モードの予言についての研究を進めていくとする。また、今回の成果の6次元理論では、3世代のクォーク・レプトンを導く素粒子が複数含まれるため、より少ない素粒子から3世代構造が導かれるシンプルな理論を構築していくとした。