京都大学(京大)と住友林業は5月28日、両者が2020年4月より取り組んできた「宇宙木材プロジェクト(LignoStella Project)」で開発してきた、一辺が100mm角の木材製キューブサット「LignoSat」の1号機が完成し、米国航空宇宙局(NASA)/宇宙航空研究開発機構(JAXA)の安全審査を無事通過して宇宙での木材活用が世界で初めて公式に認められ、6月4日にJAXAへと引き渡すことを発表した。

スペースデブリの数は、毎年のように右肩上がりで急増している。このまま何の対処もしないでいると、デブリが人工衛星や国際宇宙ステーション(ISS)、または別のデブリなどと衝突し、そこで新たなデブリを発生させ、それを延々と繰り返す連鎖(ケスラーシンドローム)に突入しうる。そして最終的には軌道上がデブリで覆われ、ロケットを打ち上げたり人工衛星を運用したりすることが困難な状態となってしまうことが懸念されている。

現在の国際ルールでは、役目を終えた小型の人工衛星は、デブリとならないように軌道を離脱させて大気圏に再突入させ、燃焼させることになっている。しかし、その方法でデブリが増える危険性は減らせるものの、実は新たな問題が懸念されている。従来のような金属製の衛星では、燃焼の際に微粒子の「アルミナ粒子」が発生し、地球の気候や通信に悪影響を及ぼす可能性があるのだ。

そこで考えられている1つのアイデアが、人工衛星で使用する金属を減らし、木材に置き換えるというものだ。この手法であれば、大気圏再突入時の物体前面で空気が猛烈に圧縮されることによる高熱(再突入した物体と大気との摩擦熱という考えは間違い)で燃え尽きるため、将来的に木造の人工衛星が増えていけば、アルミナ粒子による影響の低減が期待できることになる。

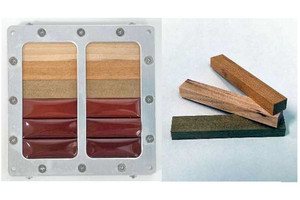

その実現に向け開発されたLignoSat1号機の実機(フライトモデル)では、各種物性試験の結果から、宇宙でも安定して使用できる樹種として「ホオノキ材」が木材として選定された。同衛星には住友林業紋別社有林で伐採されたホオノキが使用されており、構体の構造はネジや接着剤を一切使わずに精緻かつ強固に組み上げる「留形隠し蟻組接ぎ(とめがたかくしありくみつぎ)」と呼ばれる、日本古来の伝統的技法が採用されている。

LignoSat1号機の開発は、2022年3月から12月までISS「きぼう」日本実験棟の船外プラットフォームで実施された木材宇宙曝露実験をはじめ、地上での振動試験、熱真空試験、アウトガス試験(木材を高温にさらした際に有害なガスを発生しないかどうかの試験)など、さまざまな物性試験で得られたデータに基づいて行われた。

木材宇宙曝露実験では、温度変化が大きく強力な宇宙線が飛び交う過酷な宇宙環境下でも、割れ、反り、剥がれなどがなく、木材の十分な強度や耐久性が確認されたという。その他の地上試験でも、木材は宇宙飛行士の健康や安全、精密機器や光学部品などに悪影響を及ぼさないことが確かめられている。そして今般、数々の実験・試験を経てNASA/JAXAの審査に合格したことで、宇宙空間での木材活用の安全性が証明されたと発表した。

LignoSat1号機は、JAXAに6月に引き渡された後、2024年9月に米国フロリダ州のケネディ宇宙センターから、スペースXのロケットに搭載されてISSまで移送されることになる。そしておよそ1か月後に「きぼう」より宇宙空間に放出され、同年11月には宇宙空間での運用がスタートする予定だ。「きぼう」からの放出後は、木造構体のひずみ、内部温度分布、地磁気、ソフトエラーなどを測定し、京大構内に設置された通信局にデータが送信される見込み。その後1号機から得られる各種データの分析を進め、2号機の開発に活かされることになる。

なお今回のプロジェクトで京大は、LignoSat1号機の開発ノウハウと運用データを、これから計画を進める2号機の設計や2号機で計測を検討するデータの基礎資料としていくとする。

また住友林業は今回の開発を通して得られた知見をさらに分析し、ナノレベルでの物質劣化の根本的なメカニズムの解明を目指すといい、このメカニズムを解明することで、木材の劣化抑制技術の開発、高耐久木質外装材などの高機能木質建材や木材の新用途開発を推進していくとのこと。従来は木材が使われていなかった部位での活用、たとえばデータセンター施設などへの木材利用の拡大につなげ、林業界・木材業界の発展に貢献するとしている。