筑波大学と東京都立大学(都立大)は5月24日、運動は体重管理や減量のための有効な方法の1つだが、高強度運動は、その後の身体活動と体温の低下を招き、逆に体重増加につながることが動物実験で明らかになったと発表した。

またその要因が、激しい運動によるストレスホルモン「コルチコステロン」の概日リズムや身体活動と体温の同調性の乱れである可能性がわかったことも併せて発表された。

同成果は、筑波大 体育系の松井崇助教、同・船橋大介研究員、都立大大学院 人間健康科学研究科の西島壮准教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、米スポーツ医学会が刊行するスポーツ医学と運動科学を扱う機関学術誌「Medicine & Science in Sports & Exercise」に掲載された。

身体的負荷が大きい高強度運動は、過剰なストレス応答を伴い、運動後の身体活動やその他の生理的活動の低下を招くことが推察されている。コルチコステロンは、身体活動と同様に概日リズムを有し、身体活動量の調節にも関与していることが知られている。マウスやラットによる動物実験によれば、高強度運動は同ホルモンの分泌を促進することが確認されている。つまり高強度運動は、同ホルモンと関連して運動後の身体活動を低下させると同時に、熱産生の低下により体重増加を招く可能性があるという。

-

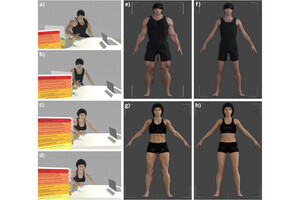

今回の研究の実験プロトコル。安静群、中強度運動群、高強度運動群の3群が設定された。事前にマウスの腹腔内に小型デバイスが埋め込まれ、運動2日前から運動後3日目までの身体活動量と体温が測定された。運動による身体活動の変化とコルチコステロンとの関係を検討するため、1回目の運動から3日後に同様の運動が実施された。そして、マウスの起床前にあたる運動6時間後に採血が実施され、血漿コルチコステロン値が評価された(出所:都立大Webサイト)

これまで、運動がその後の身体活動へ及ぼす影響に関する研究は、主にヒトを対象として実施されてきた。しかし、ヒト実験では、身体活動に影響を及ぼしうる社会的・環境的・遺伝的要因を完全に統制することが困難だ。そのため、運動とその後の身体活動との関係について、一致した見解が得られにくいという課題があるという。そこで研究チームは今回、実験環境を統制できるマウスモデルを活用し、運動後の身体活動や熱産生の低下が高強度運動特異的に生じ、その背景にはコルチコステロンが関与するという仮説を設定し、その仮説を検証することにしたとする。

まず、マウスの乳酸性作業閾値(LT)が検証された先行研究を踏まえ、トレッドミル走による運動において、LTレベルに相当する分速15mが中強度運動、LTを超えるレベルの分速25mが高強度運動と設定された。また、マウスの身体活動量(トレッドミル走以外の、飼育ケージ内活動量)と深部体温を評価するため、加速度計と体温センサを内蔵した小型デバイスを活用し、運動の2日前から運動後3日目までが経時的に測定された。さらに、マウスの起床前にあたる運動後6時間における血漿コルチコステロン値が評価され、運動による身体活動の変化との関係が検討された。

その結果、高強度運動でのみ、運動後の身体活動と深部体温の低下が観察されたという。運動により身体活動が低下するほど深部体温も低下しており、運動後の体温低下は、身体活動に起因する熱産生の低下を反映する可能性が示された。また、運動後24時間における体重の変化量は、安静群と比較して高強度運動群で有意に大きい値が示された。深部体温と体重の変化量に正の相関関係が認められたことから、高強度運動後の熱産生の低下は、その後の体重増加を促す可能性が示唆された。

-

(A)身体活動は、中強度運動群の運動後は低下しなかったが、高強度運動群では運動後1日目の活動期に低下。(B)深部体温の低下も、高強度運動群でのみ運動後1日目に確認された。(C)運動後1日目に、身体活動量を保っている個体ほど深部体温が変化していないことから、運動後の体温変化は身体活動に起因する熱産生の変化を反映している可能性が示唆された。(D)高強度運動は、運動後24時間の体重増加を促進。(E)運動後1日目の活動期における平均深部体温は、体重の変化量と負の相関関係を示した。それにより、運動後の熱産生の低下は体重増加を導く可能性が示唆されたという(出所:都立大Webサイト)

さらに、身体活動と深部体温が類似した概日リズムを示すことが着目され、運動後の両指標の位相のずれ(ラグ)の解析から、その同調性が運動により変化するかどうかが検討された。すると、高強度運動によりラグが負の方向に大きくなることが確認されたとする。これは、本来であれば身体活動の位相が体温に先行するのに対して、高強度運動の場合はその関係が逆転し、体温の位相が身体活動に先行することを意味するという。さらに、運動後6時間における血漿コルチコステロン値が高いほど、運動後に身体活動が低下しにくい結果が示された。これらの結果は、身体活動と体温の同調性やコルチコステロンの概日リズムの乱れに起因して、高強度運動後に身体活動が低下した可能性が示唆されるとする。

-

中強度運動群(A)と高強度運動群(B)の運動後1日目の身体活動量と深部体温の日内変動の典型例。(C)身体活動量と深部体温の位相のずれを解析すると、高強度運動後にはずれが負の方向に大きくなり、身体活動の位相が体温に対して遅延するように変化したと考えられたとする。(D・E)運動後6時間における血漿コルチコステロン値が高いほど、運動後に身体活動量が減少しない結果が示された(出所:都立大Webサイト)

今回の研究により、高強度運動は身体活動の低下とそれに起因した熱産生の低下を生み、体重増加につながることが解明された。身体活動と体温の同調性やコルチコステロンの概日リズムに着目することで、今回確認された現象のメカニズムの解明が進むことが期待されるという。研究チームは今後、運動後の身体活動を低下させない運動条件に関して、強度だけでなく、様式、量、環境にも着目して検討を進める予定としている。