NECファシリティーズは5月22日、工場のインフラ設備を管理・運用する人材の早期育成および事業のDX(デジタルトランスフォーメーション)推進を目的として、研修・研究開発センターである「FM-Base」をNEC 我孫子事業所の中に新設、5月から稼働を開始したことを発表した。

同社は施設の稼働に伴い、記者向けにFM-Baseの見学会を実施した。本稿ではその一部始終を紹介する。

育成期間を半減させる「FM-Base」とは

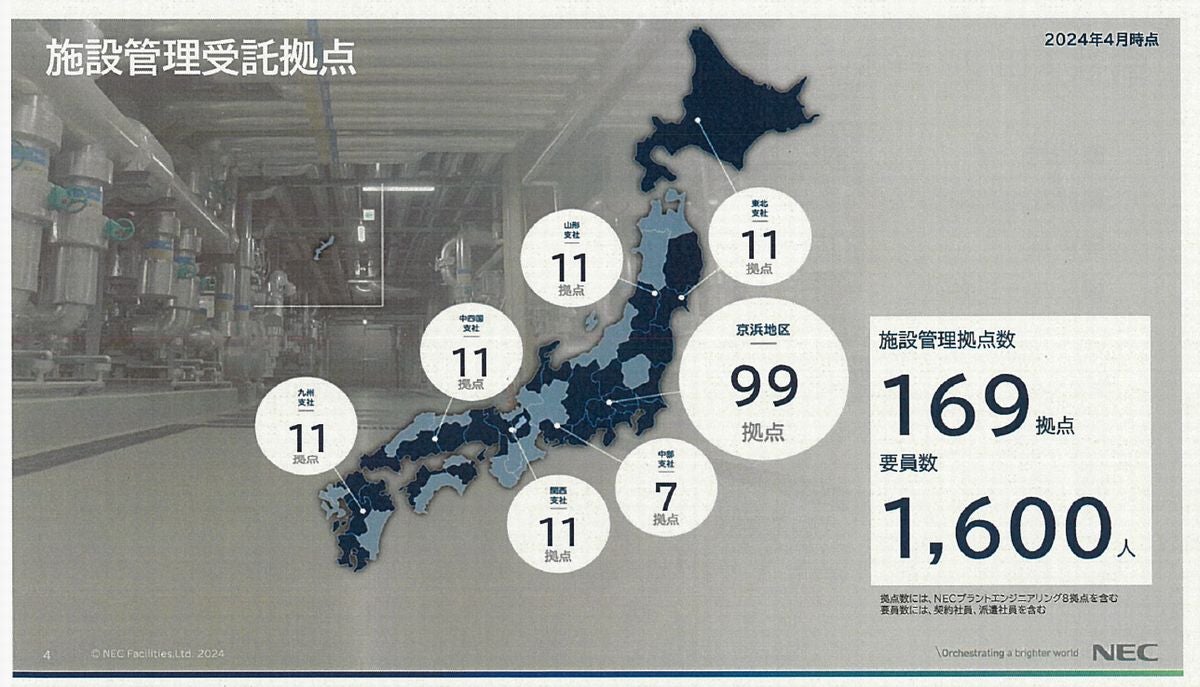

今回発表を行ったNECファシリティーズはNECグループの事業会社で、半導体・医薬品工場のインフラ設備(電気・空調・給排水など)の管理・運用を受託する施設管理事業を日本全国169拠点で展開している。

そのNECファシリティーズが新しく開設したFM-Baseは、半導体工場に必須の設備を配置し、10年に1度起こるか起こらないかのトラブルを疑似的に発生させることで、復旧作業を会得するまで繰り返し実機を操作するトラブルシューティング研修を行える体験型研修施設となっている。

FM-Baseはは2024年5月から稼働しており、施設管理人材の早期成長を実現させることを目標としている。同センターで得た知識・ノウハウを各現場ですぐに実践して経験を積むことができるため、従来のOJT(On-the-Job-Training)中心の育成では、人材が一人前となるのに12年程度を要していたところ、6年程度への半減を目指しているそうで、同センターでの研修は年間300名程度を対象に実施する計画としている。

同施設の開設の背景について、同社の代表取締役執行役員社長である橋谷直樹氏は「近年の半導体産業の状況を受け、工場のインフラ設備の管理・運用を担う人材の需要が高まっている一方で、十分な知見・ノウハウと必要な資格を保有する熟練者の高齢化などが進み、人材不足の問題が顕在化している」と語った。

橋谷氏の言葉通り、同社は、今後のインフラ設備管理の人材需要の拡大を見込んでおり、同センターを施設管理業務の受託ビジネス拡大を目指す重要施設と位置付けることで、熟練技術者の運用ノウハウを伝承するとともにDXを含めた業務効率の向上に取り組んでいく構えだ。

「凡事徹底」を学ぶため、身をもって安全・危険を体験

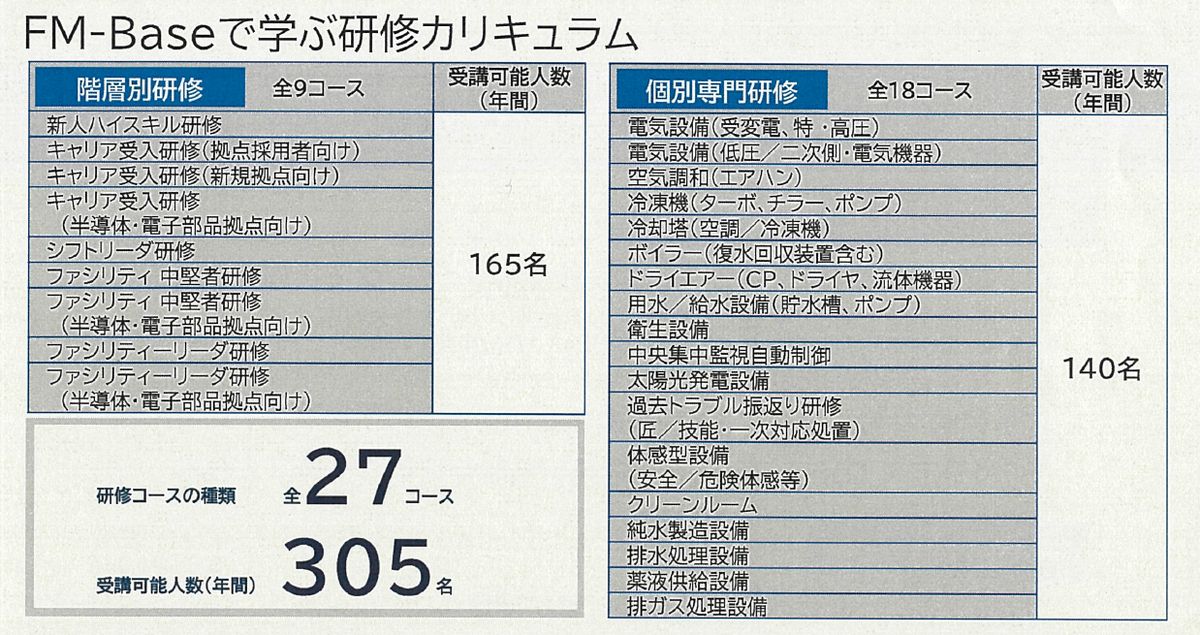

FM-Baseで学ぶことができる研修カリキュラムは全27コースで、「新人ハイスキル研修」「キャリア受入研修」などの階層別研修が9コース、「電気設備(受変電、特・高圧)」「衛生設備」「太陽光発電設備」などの個別専門研修が18コース用意されている。

特に階層別研修については、従来の研修では不足していた「シフトリーダー研修」「キャリア受入研修」と、半導体・電子部品拠点向けの研修を追加しているという。

また上記に挙げたトラブルシューティング以外にも、FM-Base内には、NECファシリティーズの安全・品質スローガンである「凡事徹底(特別なことではなく、ごく平凡なことを徹底してやり抜くという意味)」を習慣化するためのVRを活用した安全体験とヒューマンエラー体験が用意されている。

これは、VRゴーグルを装着して工場内を模したVR映像を見ながら、工場内で起こりがちなヒューマンエラーや工場内の事故を体験して「ミスの怖さ」を実感することで、安全性の必要性を学ぶ体験だ。

筆者も担当者におすすめされた「感電」に関するヒューマンエラーを体験してみた。実際に電気が流れる手袋を装着して、バーチャル上で配線に触れるという痛みを伴う体験だ。安全体験のため、強めの静電気レベルの衝撃だが、それだけでも少し手先がビリビリして、つい「痛い!」と叫んでしまうほどで、事故の怖さを身をもって再確認することができると感じた。

感電体験の他にも「高い所からの転落」や「薬液に触れてしまう」などのシチュエーションが用意されている。これらは実際に起きた事故の中でも特に件数が多く、少しの不注意で起きてしまうヒューマンエラーだという。

担当者は「今までは座学や知識で理解したつもりになっていても、本当の怖さを知らずに現場に出てしまうことがほとんどでした。痛い、高い、怖い、という恐怖を安全な環境で先に体験しておくことでミスを減らす心構えがより確かなものになると考えています」と語っていた。

今後、同センター内に設置されている「R&Dラボ」では、設備の稼働データ収集の自動化やエネルギー効率の可視化により予知保全や遠隔での業務支援などの研究開発を進めていく。

なお、同センターでの研修は施設管理業務の受託需要に応えるため当面の間は同社社員を対象として実施されるが、将来的には社外からの受け入れにも対応していく予定とのこと。