高度にインターネットが発達した現代では、知りたい情報をすぐに検索して調べることができる。一方で、本を読むことで得られる想像力やインスピレーションも重要だ。"本でしか得られない情報"もあるだろう。そこで本連載では、経営者たちが愛読する書籍を紹介するとともに、その選書の背景やビジネスへの影響を探る。

第1回に登場いただくのはプロジェクトマネジメントを支援するDX(デジタルトランスフォーメーション)クラウドサービス「Flagxs」を手掛けるフラッグス代表の林部正樹氏。同氏が選んだ一冊はエリヤフ・ゴールドラット著の『ザ・ゴール ― 企業の究極の目的とは何か』(ダイヤモンド社)。

同書は機械メーカーの工場長であるアレックス・ロゴを主人公とし、閉鎖の危機に迫られた工場を立て直すまでの業務改善プロセスをテーマとする小説だ。主人公の恩師ジョナが登場し、彼のアドバイスの下で主人公が中心となり工場を救うための苦悩と奮闘が描かれている。小説でありながらも、読者は臨場感のあるストーリーを追うことで業務改善プロセスを主人公と一緒に考えることができる。

事業運営のヒントを探すために読書

--普段の読書の様子や頻度について教えてください

林部氏:普段はそこまでたくさんの本を意識的に読むことはありません。電車での移動中と家族が寝てからの時間に、月に1冊くらいのペースで読んでいます。事業を運営する中で実務的な壁にぶつかることがあるので、オペレーションで足りない知識や情報を補うために本を読む機会が多いです。

最近では『キーエンス 高付加価値経営の論理 顧客利益最大化のイノベーション』(日経BP 日本経済新聞出版)を読みました。決算資料などで公表されている数字だけでは分からない哲学や行動原理を知りたいと思ったからです。

当社はSaaSモデルのプロダクトを提供していますので、マーケティングやセールスなど、事業運営の壁を突破するきっかけになることを期待して、本を手に取ります。現在は社内の人事評価について考えているので、人材マネジメントのヒントになりそうな本を探しています。

--他にはどんな本を読みますか

林部氏:学生時代は日本史小説が好きでした。特に司馬遼太郎が好きで『竜馬がゆく』『坂の上の雲』なども読みましたし、吉川英治の小説も読みましたね。歴史を題材とした小説は、何か自分の身に残る感覚があります。

教養として科学的な本を読むのも好きです。ビジネス本やハウツー本ももちろん大切ですが、困難に立ち向かう話や科学的な論証を記した本は人生にとって価値があると思います。読書から得られるワクワク感は単なる楽しさを超え、日々の充実感を高め、起業家としての創造性にもつながり、ビジネスの成果として還元されていくものだと感じています。

企業が活動する最大の目的とは?

--『ザ・ゴール ― 企業の究極の目的とは何か』を読んだ動機を教えてください

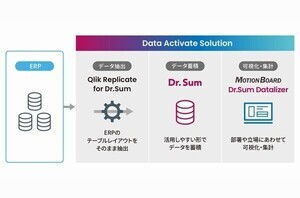

林部氏:私はもともとエンジニアでキャリアをスタートし、2003年からはアクセンチュアでERPやサプライチェーンに関わるようになりました。その当時一緒に働いていた先輩や同僚が紹介してくれたのが、この本です。『ザ・ゴール』というタイトルに興味を引かれました。

ページ数が多く分厚いので、最初は読むのをためらいました。しかし読み始めるとスムーズに読めました。エンジニアの仕事の中でサプライチェーンや生産管理に携わっていたので、前提となる知識を持っていたことが幸いしました。

本の内容が小説仕立てなので、主人公の立場を自分に置き換えてロールプレイができます。小説では経営の危機を迎えた工場が舞台ですが、事業の存続という難しい課題に直面したときの奮闘などが描写されているので、素直に読みやすかったです。

--特に印象に残ったエピソードはありますか

林部氏:2つあります。まず、主人公は数カ月後に閉鎖されそうな工場の立て直しを図るのですが、その中で、本のタイトル『ザ・ゴール』が示す企業活動の最大の目的について考えます。あるとき主人公が大学時代の恩師ジョナに出会い、自身の近況について相談します。すると、ジョナは主人公に利益や在庫について短い質問を投げかけます。この質問がなかなか鋭いんです。

ジョナは主人公に「あなたの工場の目的は何か」とシンプルな質問をします。対する主人公は「工場の生産性を上げることなのでは?」「労働の質を高めることなのでは?」と悩み、試行錯誤します。最終的に主人公は「工場の最大の目的は利益を上げること」だと、答えにたどり着きます。

言われてみれば単純なことではありますが、「そもそも企業は何のために活動しているんだっけ」と急に聞かれると、意外とすぐには答えられません。特にサプライチェーンや工場は、各工程の生産性を高める個別最適なシステムになりがちです。工程全体で利益を出す仕組み作りが重要だと気付きました。

もう一つのエピソードですが、工場の最大の目的は利益を上げることだと気付いた主人公が、その次は利益を上げるために確認すべきKPIについて悩むことになります。利益を最大化するためにはどんな数字をチェックすればよいのかを、主人公らが検討するというエピソードがあります。

ここでも恩師のジョナが登場し、主人公に鋭い質問を投げかけます。その対話の中で主人公は「スループット」や「在庫」など、経営で確認すべき重要な指標を導いていきます。目の前の課題に対して工場の仲間と必死に仮説検証を繰り返しながら、自分たちで正解に近付くという様子に感銘を受けました。

工場が舞台の小説だが実ビジネスにも応用可能

--この本を読んで、どのようにビジネスに生かしていますか

林部氏:当社のようなベンチャー企業は「こういうサービスがあれば世の中がもっと良くなる」「こういう仲間とビジョンを追いたい」「自社のサービスで世界をハッピーに」といった強い思いを抱えています。

しかし『ザ・ゴール』を読んで、「企業の最大の目的は利益を上げること」だというシンプルな答えを提示されると、自社の事業価値が最終的には経済的な価値に変わらなければいけないと改めて痛感します。利益やKPIなどの数字を徹底的に意識して事業をしないと、ただなんとなく中途半端な会社運営になってしまいます。

『ザ・ゴール』に登場する工場で、各工程の担当者は自分に与えられた工程の中で最大の効率化を図ります。しかし工場全体を見ると、どれだけ個別の工程が効率化されても、最終的にはスループット(出荷数)を最大化しなければ意味がありません。

これを当社の事業に置き換えて考えてみました。当社はマーケティング、セールス、プロダクト開発、コンサルティングなどのチームに分かれていますが、それぞれが独立して動いてはいけないんです。最終的には企業として高い付加価値を提供することを目標に、チーム間の接点やつながりを意識して運営する必要があると感じました。

小説のテーマは工場とサプライチェーンの最適化ではありますが、軸となる思想や考え方は他のビジネスにも昇華して応用できると思います。全行程の目標値を最大化するために部門間が連携する様子や、サプライチェーンのボトルネックを一つ一つつぶしていく工程は、とても勉強になります。

例えば実ビジネスでは、プロダクトのマーケティングから商談に至るまでの過程を、一つの生産工場だとみなすこともできます。その中で全体を最適化できるように、勇気を出して人員の配置を替えるというのも有効な手段の一つでしょう。