NECは今般、メディアとITアナリストを対象とした「DX(デジタルトランスフォーメーション)勉強会」を開催した。2回目の開催となる今回の勉強会には、1回目の勉強会と同じく、NEC コンサルティングサービス事業部門 マネージングディレクターの井出昌浩氏が登壇した。

今回、井出氏は「企業のDX推進における、組織人材変革」をテーマに先駆企業の具体的な事例を紹介した。

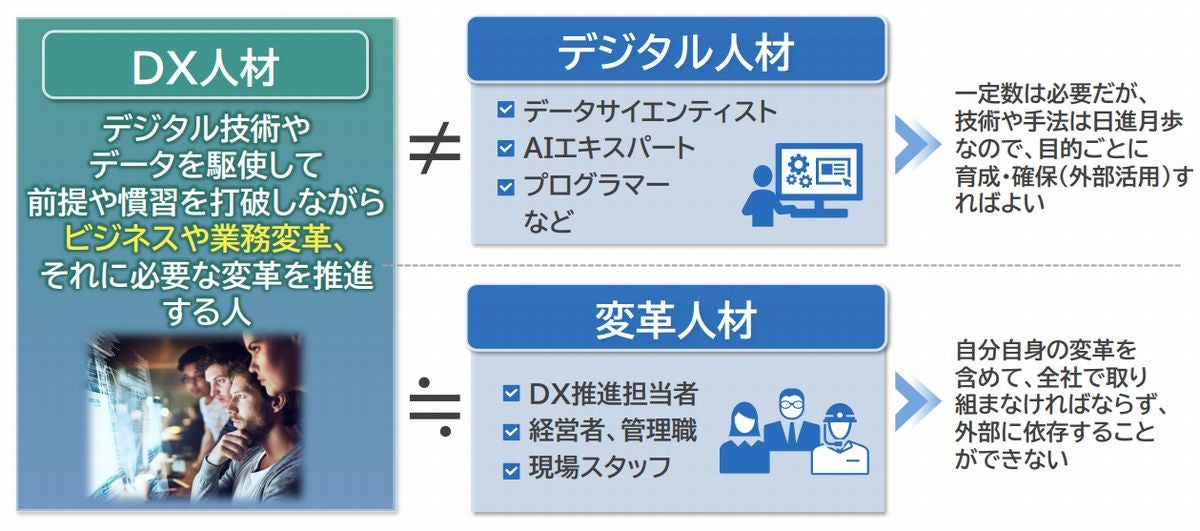

DX人材≠デジタル人材

井出氏は、勉強会の最初に「DX人材」の定義として、「デジタル(D)を駆使して変革(X)を推進する人材」であるという説明を行った。井出氏曰く、DX人材とは、「デジタル技術やデータを駆使して、前提や慣習を打破しながらビジネスや業務変革、それに必要な変革を推進する人材」だという。

「よくデータサイエンティストやプログラマーといった職種を指す『デジタル人材』とDX人材を混合して考えてしまう人がいますが、実際にはDX人材はデジタル人材よりも『変革人材』に近いと考えられます」(井出氏、以下同氏)

デジタル人材は、一定数は必要であるものの、技術や手法は日進月歩であるため、目的に応じて育成や確保(外部活用)を行えば良いという面があるのに対して、変革人材は、自分自身の変革を含めて全社で取り組まなければならないため、外部に依存することができないという特徴を持っているのだ。このような特徴から、DX人材はデジタル人材ではなく変革人材と近しい存在だと考えているという。

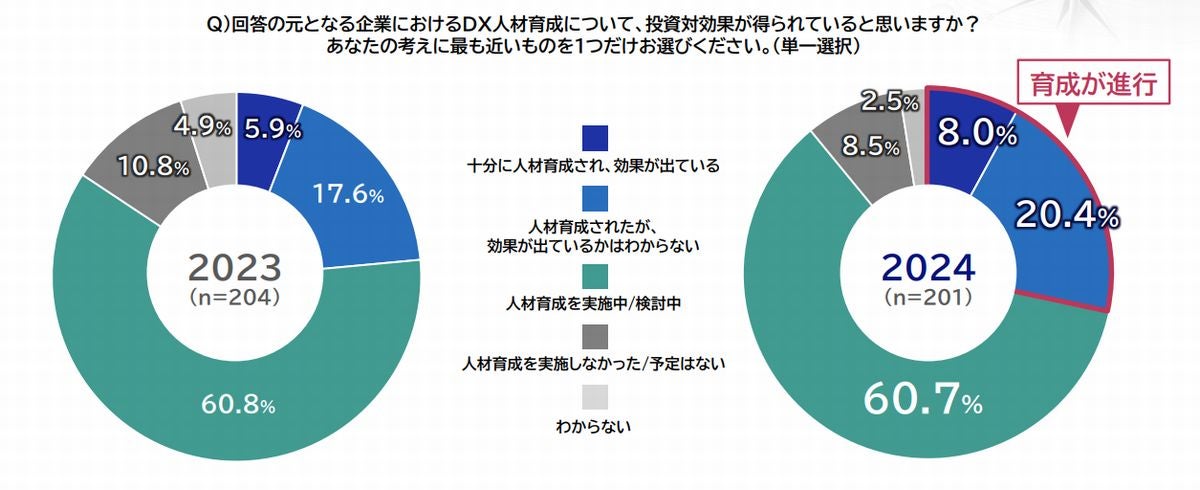

このように定義されるDX人材だが、「企業におけるDX人材育成について、投資対効果が得られていると思いますか?」という質問を2023年と2024年で比較した際、「育成が進行している(「十分に人材育成され効果が出ている」と「人材育成されたが効果が出ているかは分からない」の合計)」と回答した企業は、23.5%から28.4%に増加していることが分かった。

このように育成が進行する企業が増加している一方で、「人材育成を実施中/検討中」と回答した企業は2年連続で約60%と大きく変化がない結果となっている。

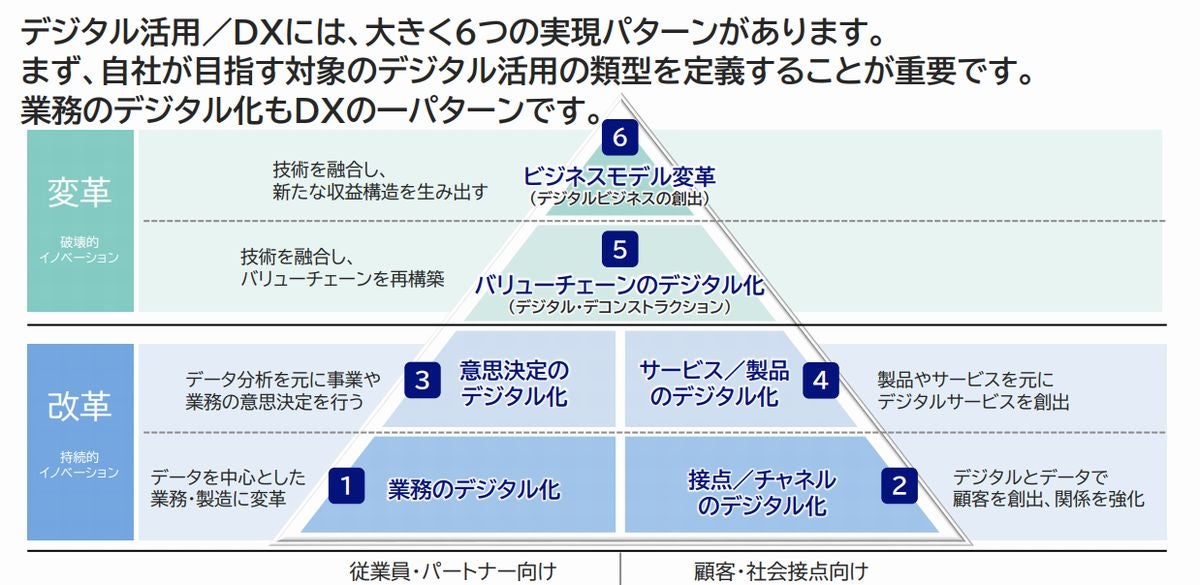

デジタル活用/DXの実現パターン

続いて井出氏は、「デジタル活用/DXの実現パターン」として、「業務のデジタル化」「接点/チャネルのデジタル化」「意思決定のデジタル化」「サービス/製品のデジタル化」「バリューチェーンのデジタル化」「ビジネスモデル変革」という6つのパターンを紹介した。

「DXを推進するにあたり、まず自社が目指す対象のデジタル活用の類型を定義することが重要です。持続的イノベーションの『改革』を目指すのか、破壊的イノベーションの『変革』を目指すのかでも行うべきことは異なりますし、従業員・パートナー向けなのか、顧客・社会接点向けなのか、でも目指す場所は変わってきます」

また井出氏は、DX推進の課題として「DX実行部門(事業部門)の人材不足」という課題を挙げた。この課題に対しては「DX推進と並行して、長期的な人材育成計画と持続的に人材育成や確保に取り組む」ということが重要になるという。

「単なる知識獲得のトレーニングだけでは実践力は身につきません。やりたいことを引き出しながら、さまざまなDX実践の場を提供して、モチベーションを高めていく環境を整備することが重要になります」

加えて、人材育成を行う際に「DX戦略/人材戦略」「活躍の場と育成人数のバランス」「経営層の意識」といった部分を明確にしておくことが重要とのこと。この点を怠ると「DX人材を育成したがアサインできる仕事がない」という事態に陥ってしまう可能性もあるため、井出氏は「人材戦略は、戦略策定からDX文化の浸透までを考えた設計が必要だ」と警鐘を鳴らした。

思考力と視座の引き上げに着眼した中部電力の事例

最後に井出氏は、「DX人材育成支援の事例」として、中部電力の事例を紹介した。

同事例は、NECが中部電力の次期経営層候補を対象として、DXに必要な「思考力」「視座の引き上げ」に着眼した教育を実践型で提供したもの。NEC自身が取り組んできたDX・コーポレートトランスフォーメーションの苦闘を土台に、痛みや悩みへの共感を伴った伴走型支援という形がポイントとなっている。

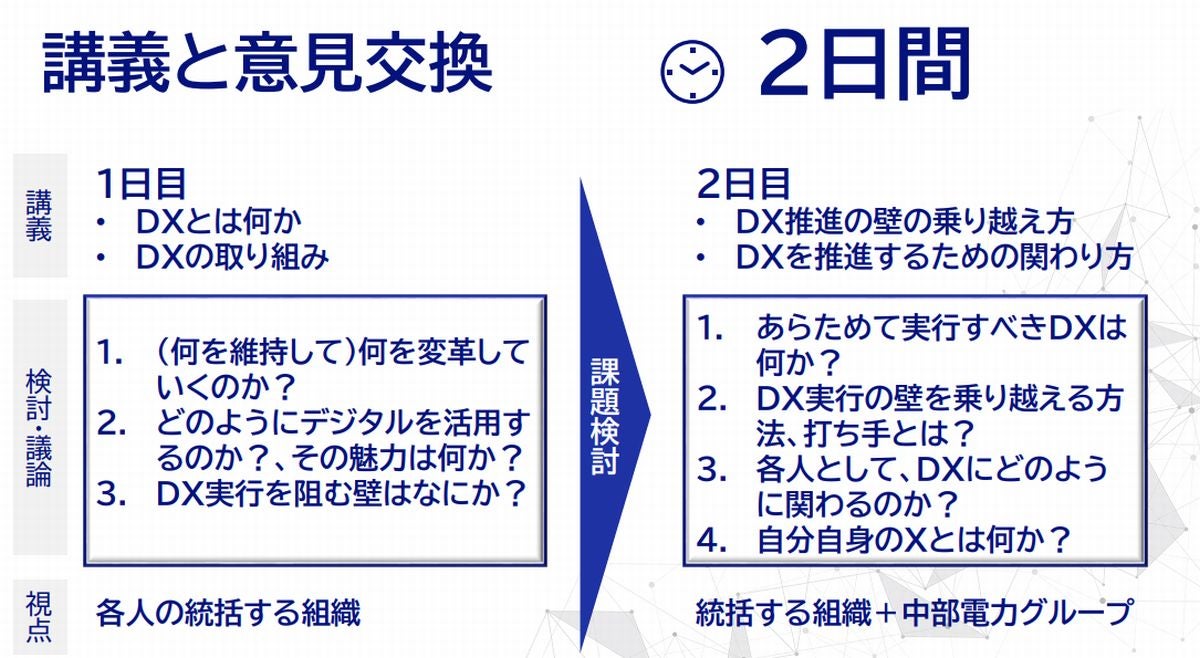

具体的には「統括組織および中部電力グループのさらなるDX加速に向けた研修」として、2日間にわたって講義と意見交換が実施された。

1日目に各人の統括する組織目線で「(何を維持して)何を変革していくのか?」「どのようにデジタルを活用するのか?その魅力は何か?」「DX実行を阻む壁はなにか?」について考え、2日目に中部電力グループとして「DX推進の壁の乗り越え方」や「各人として、DXにどのように関わるのか?」などを考えるプログラムが行われた。

このような研修プログラムを通じて、他部門の次期経営層レベルとの議論することで、中部電力グループ全体のネットワーキングと連携力を強化することに成功しており、「DXを武器に中部電力グループのさらなる成長を牽引する力を身につける」という当初のゴールを達成したという。

最後に井出氏は、仕事が忙しいことを理由に刃こぼれした斧を研がずに使い続けている木こりの様子を揶揄した「木こりのジレンマ」の例を挙げ、DX推進への理解を促した。

「木こりのジレンマは、効率の悪い仕事の例え話としてよく用いられるものです。たまに『DXはわかっていますが、業務が忙しくてDXを考える時間がないんですよ』とおっしゃる方もいますが、本当に業務を効率化するにはDXを推進することは欠かせません」