RapidusとEsperanto Technologyは5月15日、協力覚書(MOU)を締結し、Rapidusの2nmプロセスを利用してEsperantoの第3世代AI半導体の製造を行う意向を明らかにした(Rapidusのプレスリリース、Esperantoのプレスリリース)。これに関する記者説明会が同日、都内で開催されたので、その内容をご紹介したい(Photo01)。

まずはEsperanto側から。最初に同社President&CEOのArt Swift氏が提起したのは、昨今の生成AIのトレンドが、消費電力の急増をもたらしているという話であり(Photo02)、データセンターの消費電力が生成AIに伴う設備投資によって急増する事が予測される、という見通しが複数語られている事を示した(Photo03)。

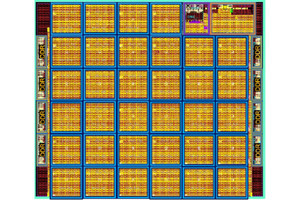

さてそんなEsperantoだが、同社はすでに第1世代のAIチップである「ET-SoC-1」を出荷中であることに加え、2024年4月に都内で開かれたCool Chipsにて、第2世代ならびに第3世代のET-SoCのロードマップを示している。同社のET-SoC(Esperanto Technology's Supercomputer on Chip)はRISC-Vベースのコアに独自のAIアクセラレータを組み合わせたもので、ET-SoC-1の場合は4つの「ET-Maxion」というOut-of-Orderの64ビットRISC-Vコア(これは全体の制御とか外部との連携などを行う)に、1088個の「ET-Minion」というIn-OrderのRISC-Vコアを組み合わせた構成だ。

このET-Minionは最小構成のRISC-VにTensor Unitを搭載したもので、要するにRISC-VコアはTensor Acceleratorの制御を行う格好である。このチップはすでに出荷中であるが、続くET-SoC-2からはChiplet構成となり、ET-SoC-2は4nmプロセスで製造。第3世代のET-SoC-3は2nmプロセスでの製造を予定している。この第3世代をRapidusで製造する、というのが今回の発表である。

この第3世代はELV(Extreme Low Voltage)動作を特徴としており、これをRapidusのRUMSと組み合わせる事を目論んでいる(Photo05)。

-

Photo05:もっと言うなら、このELVの技術をRapidus経由でサードパーティーに提供する事もビジネスモデルの中に入っている模様。LongRun2か……(編集注:LongRun2は、Transmetaが独自開発したCPU「Efficeonシリーズ」に搭載していた省電力技術で、NECエレクトロニクス(2004年当時、現在のルネサス エレクトロニクス)にライセンスしている。このTransmetaの創業者はDavid Ditzel氏)

最終的な目標は、業界標準と比較して10倍の消費電力削減とされる(Photo06)。

このELVそのものは、ET-SoC-1でもすでに実装されている技術であるが、性能消費電力比で言えば0.3V付近が一番効率が良いものの、絶対的な性能ではどうしても見劣りする。ベストバランスは0.4Vをちょっと下回るあたりが一番効率が良いということで、これで動作する格好になっている。要するに電圧を下げた「だけ」なのだが、普通7nmプロセス(TSMC N7)のチップはこんな電圧では動作しない。これを実現できたのは同社の、というか創業者であるDavid Ditzel氏の低電圧動作に関するノウハウが成せる業であり、ここが肝になっている訳だ。

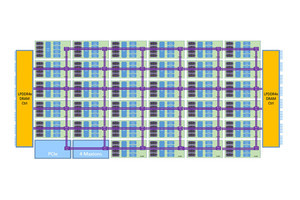

さてここでちょっとRapidus側の説明に移りたい。今年2月のTenstorrentとの協業の際にもあった話であるが、昨今の生成AIの急速なマーケット伸長に絡み、この先も急速に先端プロセスへの依存度は高まり、2030年には2nm以下のプロセスでほぼマーケットが埋まる、という見通しを語ったうえで(Photo08)、Tenstorrentの際には「専用チップ化」と言う言葉で説明した「Domain Specific Processor」を、今回は「専用多品種」と説明した。

これを実現するためのRUMSであるわけだが(Photo10)、EsperantoのELVは当然ながらプロセス側にも手を入れる必要があるし、逆にプロセス側からのフィードバックを設計に反映させる必要がある。

以前からRapidusはDMCO(Design-Manufacturing Co-Optimization)を提唱しているが、ELVの実装にはこれが欠かせない物であり、こうした特徴がRapidusを選んだ理由の1つだ、とSwift氏は語った。

現状はまだMOUのレベルであって契約には至っていないから、この先の動向はRapidus側の進捗にも色々影響があるとは思うが、なかなか面白い取り組みになると思われる。なお、今回はET-SoC-2/3の詳細などは語られていないが、こちらについては稿を改めてご紹介したい(Photo11)。