富士通は4月23日、SX(サステナビリティ・トランスフォーメーション)によるビジネスとサステナビリティの価値創出に対する意識について、15カ国の企業などの経営者層(CxO層)600人を対象に実施したアンケート調査の結果を「富士通SX調査レポート2024」として公開し、オンラインで説明会を開いた。

今回の調査は2022年度の実施に続き2回目であり、SXに関する課題の変化や、生成AI、地政学リスク、環境問題など外部環境の変化を受けて、SXをビジネスの成果につなげていくために優先して取り組むべきポイントについてレポートしている。

調査を実施した国は日本を含め、英国、オーストラリア、カナダ、韓国、シンガポール、スペイン、タイ、中国、ドイツ、ニュージーランド、フィリピン、フィンランド、フランス、米国の15カ国。業種は建設、銀行・金融、医療・ヘルスケア、製薬、製造、メディア、運輸、公共、流通・小売、技術・情報通信、資源・エネルギーの11業種。

サステナビリティの優先度は高まっているものの取り組みは進んでいない

調査の結果、「サステナビリティはビジネスの今後5年間の最優先事項である」とする回答は前回の調査よりも13ポイント高く、70%だった。また、「外部の機関(第三者機関や政府など)のサステナビリティ目標を下回っている」との回答は、前回の23%から45%まで増加していた。

これらの結果から、経営者層はSXへの危機感が高まっていることがうかがえるが、その一方で「サステナビリティ戦略を立てて実行している」とする回答は42%と半数以下にとどまる。また、サステナビリティ戦略の実行から具体的な成果を実感している企業は26%で、74%の組織は具体的な成果を得られていない。

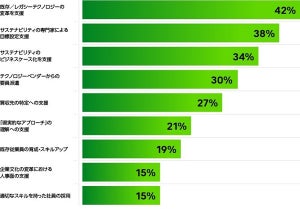

SXに関する取り組みを14種に分けて詳細に見ると、各項目で具体的な成果が出ている組織は多くても2割ほどだ。この14の取り組みを「Prosperity(デジタル社会の発展)」「Planet(地球環境問題)」「People(人々のウェルビーイング)」の3つに分けると、平均的には「Planet」が最も進捗が遅れているとのことだ。

14項目の優先度と成果を比較したものが下の図である。企業としての優先度と具体的な成果は必ずしも結びついてはいないという。企業は顧客・消費者体験や従業員の健康の確保、気候変動への対策を重要視しているが、これらの取り組みも成果を実感している組織は20%程度。

外部機関のSX目標を下回っていると回答した組織を業種別に見ると、公共(60%)、資源・エネルギー(55%)、運輸(54%)、メディア(52%)などが上位に。反対に製薬(36%)、流通・小売り(35%)、製造(25%)は低かった。

SXと事業の成長を両立する「チェンジメーカー」の特徴

全体的にSXへの取り組みの遅れがうかがえる調査結果だが、中には事業の成長とSXの具体的な成果を両立している企業が11%(600社中63社)見られたという。富士通はレポートの中でそれらの企業を「チェンジメーカー」と呼んでいる。

チェンジメーカーは13カ国、11業種に分布する。チェンジメーカーはドイツ(24%)やフィンランド(23%)、シンガポール(17%)、スペイン(17%)に多かった。業種別では資源・エネルギー(17%)や医療・ヘルスケア(13%)に多く、製薬(5%)、メディア(5%)、運輸(3%)で少なかった。

「外部のサステナビリティ目標を上回っている」と回答したチェンジメーカーは70%で、その他の組織は18%だった。また、14項目の取り組みで成果を実感している組織は、チェンジメーカーでは平均41%だった。チェンジメーカーは過去12カ月で、特に収益や株価、市場シェアが増加・工場した割合がその他の組織よりも高かったそうだ。

チェンジメーカーのは長期的な視点でSXを推進

チェンジメーカーは、SXの取り組みを推進する主な動機として、ブランドイメージ・評価向上(63%)、社会に良い影響を与える(60%)、地球環境の影響を低減(54%)を挙げた。一方、その他の企業は投資の呼び込み(51%)や事業成長と拡大(50%)を挙げており、より財務的な影響を狙った取り組みが多いという。チェンジメーカーは、その他の企業よりも高い割合で地球環境や社会にポジティブな影響を与えることをSXの動機としている。

チェンジメーカーの78%は「サステナビリティ目標を達成するには、データからインサイトを導き出す能力が不可欠」と回答した。サステナビリティに関するデータの組織内活用の状況を調査すると、チェンジメーカーの44%がレベル4(高度なテクノロジーを取り入れ、相互接続されたデータを活用して未来のシナリオを予測・シミュレートすることで、意思決定プロセスを強化・水準を上げている)に達していた。

さらに、チェンジメーカーは組織の枠組みを超えたデータ活用にも着手しているという。外部組織との連携度合いについて聞くと、レベル3(組織内の企業や自治体との戦略的パートナーシップに加え、業種横断的なパートナーシップにも取り組んでいる)やレベル4(他組織と非常に協力的なエコシステムを形成し、資源やデータの共有を可能にし、共通の価値を作り出している)に達している企業がその他企業よりも多かった。

チェンジメーカーを目指すための4つのステップ

富士通は今回の調査結果を受けて、チェンジメーカーとしてSXを進めるための4つのステップを示した。まずステップ1では、組織のパーパスを策定して達成目標を明確にする。長期的な視点を持ってSXから得られる価値の全体像を見通す必要があるという。パーパス実現のためのミッションを定めることで、短期的な財務の視点のみにとらわれることなく、社会へのより大きな価値提供が目指せる。

ステップ2では、SX戦略を策定して目標の達成に向けた行動を推進する。地球環境と社会にプラスの影響をもたらしビジネスを成長させる目標を明確にし、そのために必要となる財務目標を戦略に落とし込む。

ステップ3では組織内部でのデータ利活用の成熟度を上げる。組織内のデータの整合性を確保し、これらのデータを活用してビジネスプロセスの詳細な分析を行うとのことだ。また、データを可視化する際にはAIを活用してシナリオをシミュレーションすることで高度な分析ができるようになる。テクノロジーを活用したアジャイルな意思決定が重要となる。

ステップ4では、組織の枠組みを超えてデータ利活用のコラボレーションをする。ここでは、データを中心とした組織間連携を行うために、明確な共通のデータフレームワークを使用することを推奨している。

富士通のコーポレートマーケティング統括部でシニアマネージャーを務める駒村伸氏は今回の調査結果について、「前回の調査よりもSXを優先事項とする企業・組織が13ポイント増えており、確実に態度変容は起きていると考えている。日本では、SXはコストがかかる取り組みととらえられる場合が多く具体的な成果にまでつながっていない傾向があった。だが、今回の調査でSXと事業の成長を両立しているチェンジメーカーの傾向を明らかにしたことで、この2つの両立の実現性を示せたのでは」とコメントしていた。