国立天文台(NAOJ)と産業技術総合研究所(産総研)の両者は3月29日、これまで過去10年以上にわたる両者の共同研究によって開発された天文観測用「可視光モード同期フェムト秒レーザー周波数コム」(天文コム)の応用研究に、「大規模量子コンピュータ、次世代電磁波検出器の研究」と「火星衛星探査(MMX)ミッションでの研究」も加えた、包括的な研究協力協定を3月18日付けで締結したことを共同で発表した。

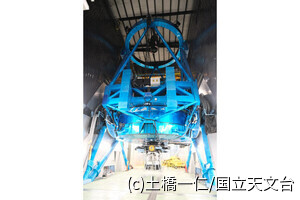

今回の研究協力協定でフォーカスされている3つの共同研究内容のうち、「天文コム」はすでに開発済みで、すばる望遠鏡のアップグレード計画「すばる2」の4つの新型観測機器のうち、2018年から運用を開始している系外惑星探索用の赤外線ドップラー観測装置「IRD」(InfraRed Doppler)に搭載されており、その中核装置として活躍している。

天文コムとはどのような装置なのかというと、それにはまずレーザー(光)周波数コムを説明する必要がある。同装置は、「モード同期レーザー」と呼ばれる超短光パルスレーザーから出力される、広帯域かつ櫛(くし)状のスペクトルを持つ光のことを指す(コムとは英語で「櫛」を意味するので、レーザー周波数コムと呼ばれる)。高精度な波長標準であるレーザー周波数コムを、"日本における長さの国家標準"として運用しているのが産総研であり、その研究開発と応用も担っている。天文コムは、可視光かつパルス幅がフェムト秒のレーザーを用いるなど、天文観測のために発展させたレーザー周波数コムである。

IRDに天文コムが必要なのは、星のかすかなふらつきを検出するため。星が惑星を従えているのは当然だが、実はどれだけ小さな天体であっても、惑星も中心星を引っ張っている。たとえば地球の場合は、太陽を450kmほど引き寄せている。 レーザー周波数コムの精度が高まれば高まるほど、このわずかな引っ張り(星のふらつき)を捉えることが可能となる。天文コムを搭載したIRDは、わずか毎秒2mというヒトの歩行速度並みであっても星のふらつきを検出できるため、現在、世界中で"第2の地球探し"が活発化しているが、地球と同等サイズの系外惑星も検出できる性能が実現されたという。

両者は今後も天文コムに関しても共同研究を続け、天文観測への適合度を一層追求したより高い性能を目指すとする。それと同時に、天文観測装置との結合技術、データ解析技術を向上させながら、研究目標の達成に挑むとしている。

そして2つ目の「大規模量子コンピュータ、次世代電磁波検出器の研究」は、超伝導技術に関するもの。産総研は、超伝導クリーンルーム「Qufab」(キューファブ)を有しており、その平坦化技術を用いた世界最大規模の集積度と高い作製歩留まりという強みを活かし、量子コンピュータの開発などを行っている。一方のNAOJも、先端技術センターのクリーンルームにおいて、アルマ望遠鏡に用いるミリ波サブミリ波帯の検出器として世界最高性能の「超伝導体-絶縁体-超伝導体(SIS)素子」など、超伝導デバイスを開発してきた実績を持つ。そして、近年、SIS素子を量子コンピュータ用の超低雑音読み出し増幅器やアイソレータなどの周辺回路に用いる独自の研究開発を行うなど、超伝導技術の社会実装を目指している。

そこで今回の研究協力協定では、両者の技術を融合させることで、世界的に競争が激化している大規模量子コンピュータや次世代電磁波検出器の開発が大きく加速されることが期待されるとする。すでに両者は、研究者のクロスアポイントメントによる人的交流を深化させており、この取り組みを今後もさらに発展させるだけでなく、将来はクリーンルームの一体運用も視野に入れ、超伝導デバイスの世界的研究開発拠点となることを期待しているとした。

最後は、火星の衛星フォボスのサンプルリターンを目指し、2026年の打ち上げが計画されているMMXミッションに関する共同研究。NAOJが「はやぶさ2」ミッションで開発したレーザー高度計技術と、産総研の画像取得技術を融合させた複合解析技術をさらに発展させ、不規則形状天体の地形モデルを生成するための光学観測最適化に関する研究を行うという。

特に、MMXミッションにおけるフォボス形状モデル生成を題材にして、MMXに搭載される光学カメラ「TENGOO/CAM-T」での最適な撮像方式についての解析を行うとする。データサイズの制約がある中でも高精度の形状モデルを得ることを目的として、フォボス周回軌道上から日照・指向条件を考慮した撮像の時刻・位置・姿勢の設計を目指すとしている。

今回のNAOJと産総研のパートナーシップの前進により、日本の宇宙観測・探査がさらに加速するだけでなく、大規模量子コンピュータや次世代電磁波検出器の研究も加速することが期待される。