2050年のカーボンニュートラル実現に向けた活動は、昨今、企業の義務になりつつある。2月15日に開催された「TECH+フォーラム 製造業-脱炭素 Day 2024 Feb. 持続可能な社会にする『GX経営』」にJFEホールディングス 常務執行役員 北島誠也氏が登壇。「JFEグループにおけるカーボンニュートラル戦略」と題し、同社が進めるカーボンニュートラルへの取り組みと、今後の展望について語った。

CO2削減は企業の生き残りをかけた大きな課題

JFEホールディングスは、川崎製鉄とNKKの統合により2002年9月に誕生した。2022年度の連結粗鋼生産量は25.5百万トンと、鉄鋼事業を中心とした企業だ。

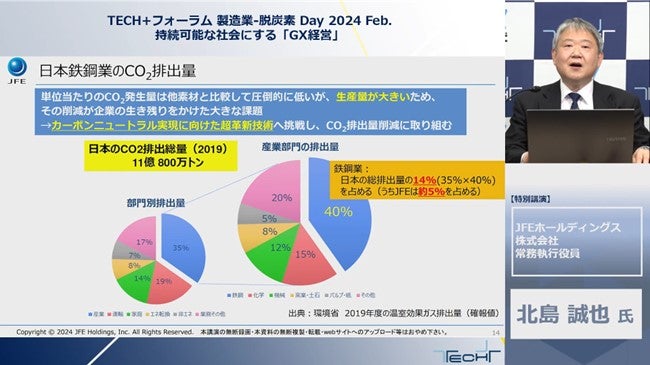

北島氏によれば、鉄鋼業は日本の産業部門の中でもCO2を多く排出する業界で、日本の総排出量の約14%を占めるという。JFEは日本の総排出量の約5%を占めるため、同グループも積極的にCO2の排出量削減に取り組んでいる。

「排出量を減らしていく。最終的にはカーボンニュートラルの実現を目指して取り組みを進めることが、企業の生き残りをかけた大きな課題であると認識しています」(北島氏)

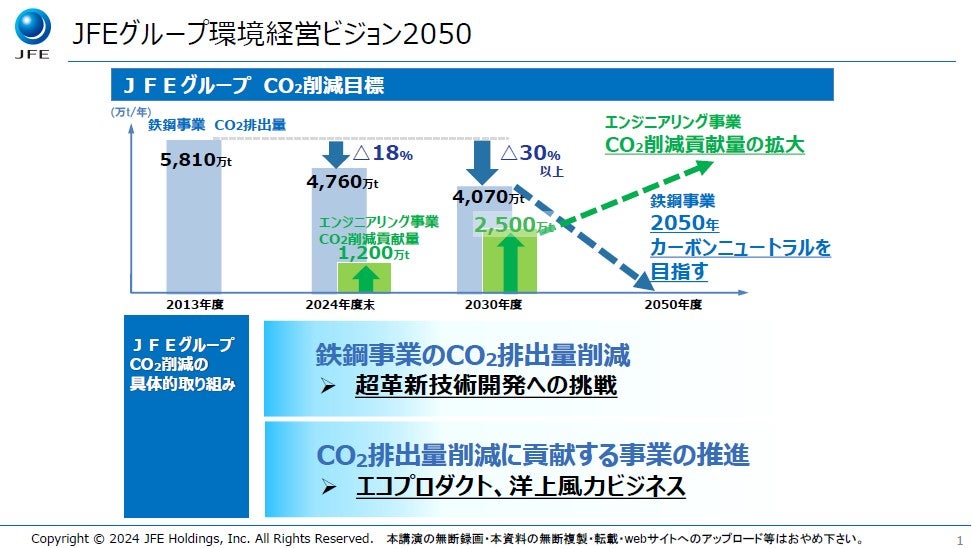

同社はカーボンニュートラルに向け、2021年発表の「JFEグループ環境経営ビジョン2050」で、2050年のカーボンニュートラル実現に向けたロードマップを公表。気候変動問題への対応を第7次中期経営計画の最重要課題とした。

「技術を開発して排出量を削減していくことも大事ですが、ポイントは持続可能な社会の実現に貢献する事業機会でもあるという点です」(北島氏)

同グループでは、鉄鋼事業のCO2の排出量を2024年度末に2013年度比で18%、2030年度には30%以上削減することを目標に掲げている。

鉄鋼事業のCO2削減

同グループのCO2削減においては、鉄鋼事業のCO2排出量削減と、エンジニアリング事業を中心としたCO2削減に貢献する事業の推進の2つが大きな柱になっている。

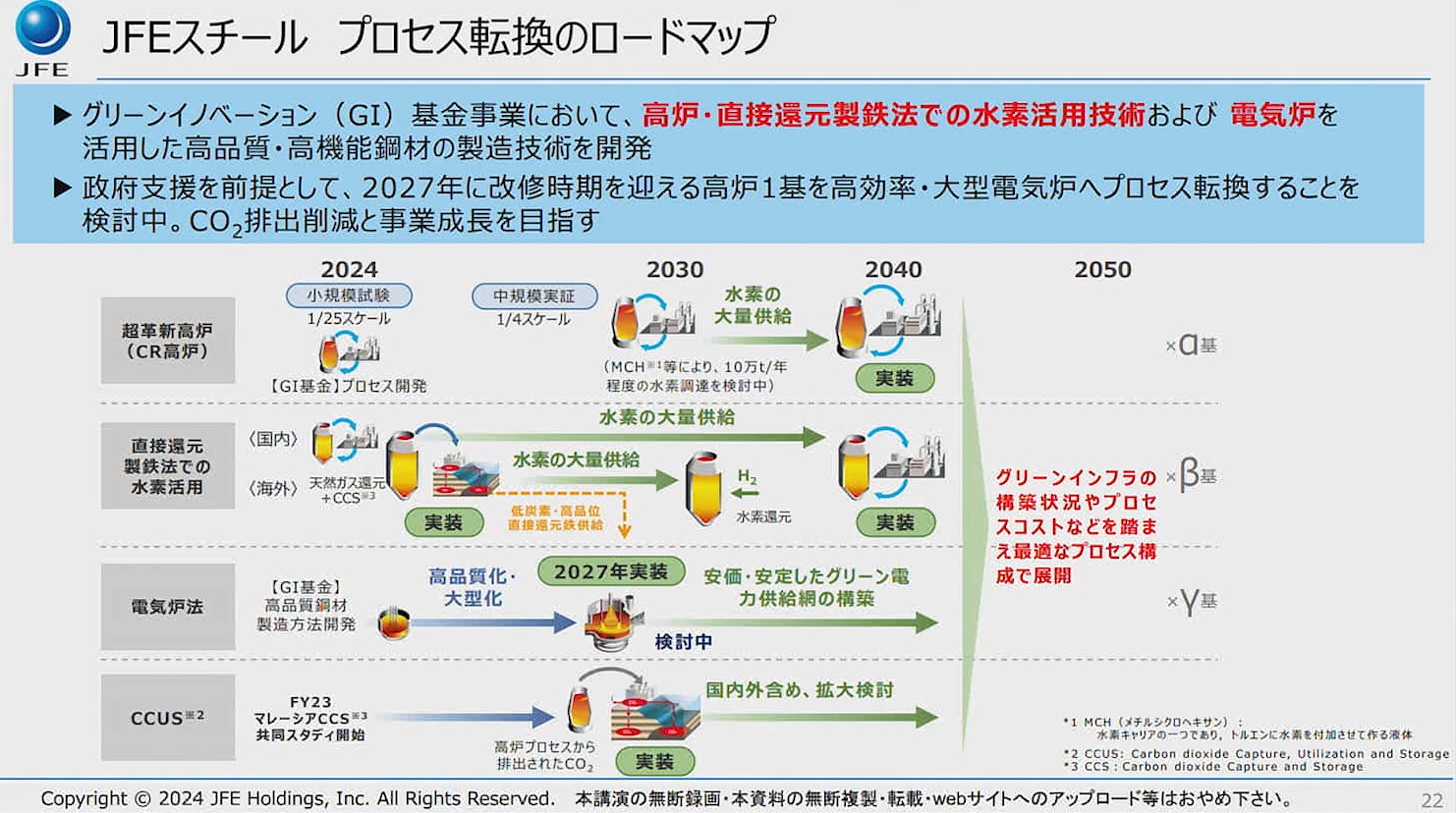

鉄鋼事業のCO2削減においては「超革新技術開発」が必要で、超革新高炉(カーボンリサイクル高炉)、直接還元製鉄法での水素利用、電気炉法の3つの技術開発に複線的に取り組むとともに、CCUS(Carbon dioxide Capture, Utilization and Storage:二酸化炭素回収・利用・貯留)の活用も検討している。

カーボンリサイクル高炉は、高炉から発生するCO2を水素によるメタネーション技術でカーボンニュートラルメタンに変換し、これを高炉の還元材として繰り返し利用することにより、CO2排出量を削減する高炉を指す。直接還元製鉄法は、直接水素で還元(鉄鉱石から酸素を取り除く)し、製鉄を行うものだ。電気炉法はCO2の排出が少ない電気炉で鋼材を生産することであり、CCUSは排出されるCO2を回収し、有効に利用或いは貯留・固定化する技術だ。

同グループでは、これらの技術を複合的に活用することで、カーボンニュートラルを目指しているが、一気にカーボンニュートラルを実現することは難しいため、2030年までをトランジション期と位置付け、低炭素技術の適用拡大によりCO2の排出量を徐々に減らしていくとともに、超革新技術の研究・開発を加速させるという。その後、2040年頃に超革新技術を実装していく構えだ。

トランジション期の施策としては、現在ある設備の省エネ化、高効率化を進めるとともに、低炭素原燃料の活用を図っていく。さらに、電気炉の利用も進める。トランジション期において、効率的に短期間で活用できそうな施策の中心は電気炉の利用だと北島氏は述べた。

現在、倉敷地区における高炉を2027年度に電気炉にリプレースする検討を進めている。ただ、高炉は生産効率が高く、生産品質も高いので、電気炉に置き換えたときに、これらが低減しないように技術開発していくことが課題だという。

「高炉では1トンの鉄をつくるのに2トン程度のCO2を排出しますが、新たに開発する大型電気炉では、0.5トン程度になるため、大幅なCO2削減を期待できます」(北島氏)

超革新技術開発においては、超革新高炉(カーボンリサイクル高炉)を主軸に進めており、小規模の試験高炉の建設を始めているという。2025年度~2026年度に試験操業を行って、この原理を確認しようとしている。この技術が完成すれば、現在の高炉に比べ、50%程度、CO2を削減できる見込みだ。

「カーボンリサイクル高炉は、水素によってCO2をメタンに変換して、これを還元材として繰り返し利用し、カーボンニュートラルメタンによって還元を実現していきます。今後、研究開発をしっかり進めて、早期の実装に向けて努力していきたいと思います」(北島氏)

カーボンリサイクル高炉は、現在、小規模試験の建設に取り掛かっており、今後、徐々にそれをスケールアップして、実機実証実装につなげていく計画だ。

ただ、カーボンリサイクル高炉を使ってもCO2排出量をゼロにはできない。そこでJFEグループではCCUSやCCS(Carbon dioxide Capture and Storage:二酸化炭素回収・貯留)の活用も検討している。現在、マレーシアでのCCS事業と連携した日本起点のCCSバリューチェーン構築の共同検討を他社と一緒に取り組んでいる。今後、当プロジェクトの他にも国内外を含めて企業間連携し、協業を検討していくという。

また、カーボンリサイクル高炉をはじめとした新技術の水素での還元を行うには大量の水素が必要になるため、水島コンビナートにおいて、他社と組んで水素サプライチェーンを構築していく取り組みも進めている。

CO2排出量削減に貢献する事業の推進

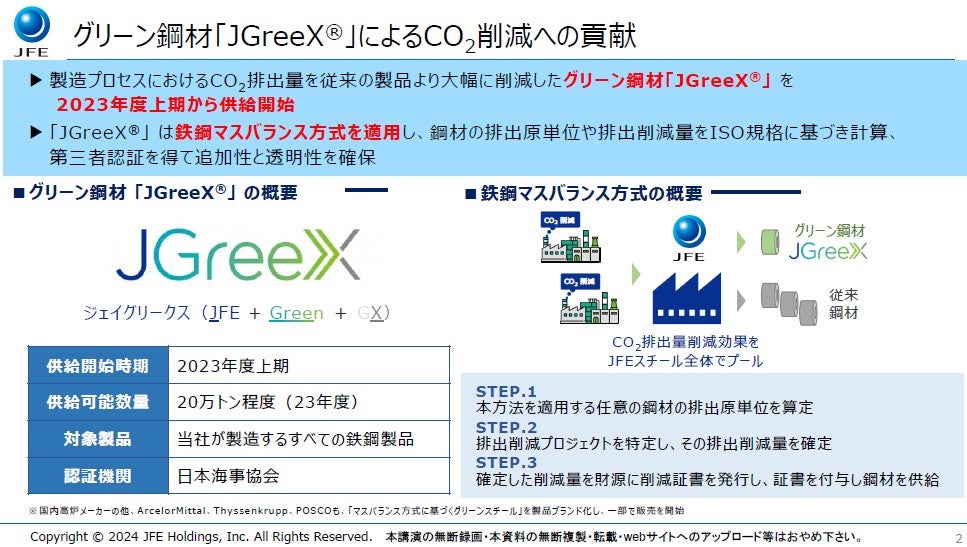

カーボンニュートラルを事業機会として捉えた場合の戦略としては、グリーン鋼材「JGreeX」の供給がある。これは、マスバランス方式を適用し、鋼材の排出原単位やCO2排出削減量の第三者認証を得ることによって、製造プロセスにおけるCO2排出量を従来製品より大幅に削減したグリーン鋼材である。一方でJGreeXの場合、製品をつくるコストは高くなってしまうそうだ。

「(JGreeXは)同じ鋼材でもCO2排出が少ないということを価値として認めてもらう取り組みになります。それによって、サプライチェーン全体でコストを負担する仕組みや、CO2削減に対する対価を負担して頂くスキームの構築を進めています」(北島氏)

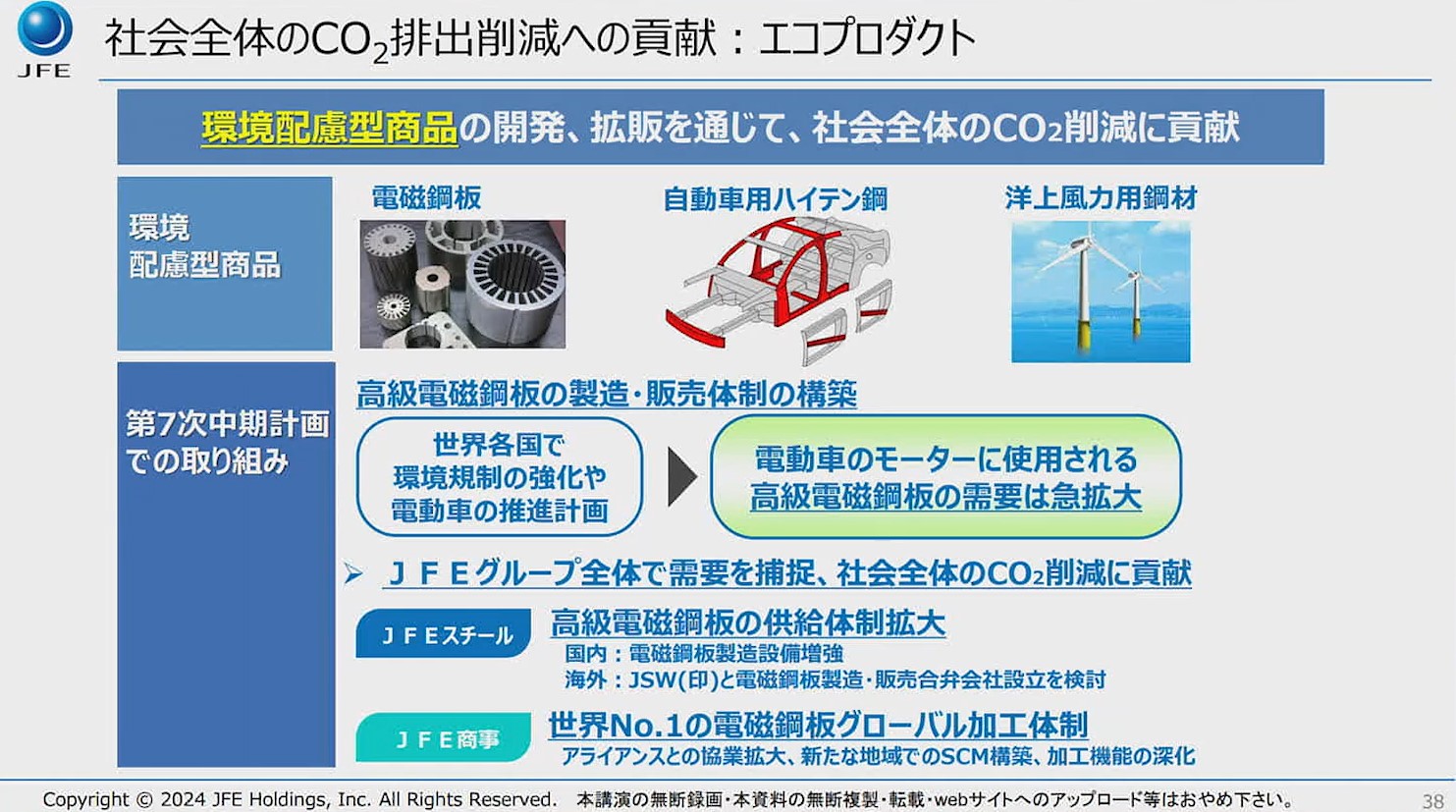

ほかにも、環境配慮型の製品として電磁鋼板の供給拡大を進めている。電磁鋼板はモーターや変圧器に使われ、EV化や電気の消費が増えていく中で必須のアイテムとなる高級な鋼板で、今後、供給拡大するためにグループのシナジーを活用し、世界中に供給体制を広げていく考えだと北島氏は説明した。

さらに、自動車を軽量化するためのハイテン鋼の開発や、洋上風力向けの基礎構造物のモノパイル(杭)、トランジションピース(風車との接続管)の製作工場の建設も進行中だ。

それ以外にもエンジニアリング事業においては再生可能エネルギー事業の拡大や廃棄物のケミカルリサイクルなども考えているという。

そして、エンジニアリング事業では2024年度に1,200万トン、2030年度に2,500万トンのCO2削減貢献量の拡大を目指している。2022年度時点で約1,100万トンの削減に成功しており、順調に進捗していく見通しである。

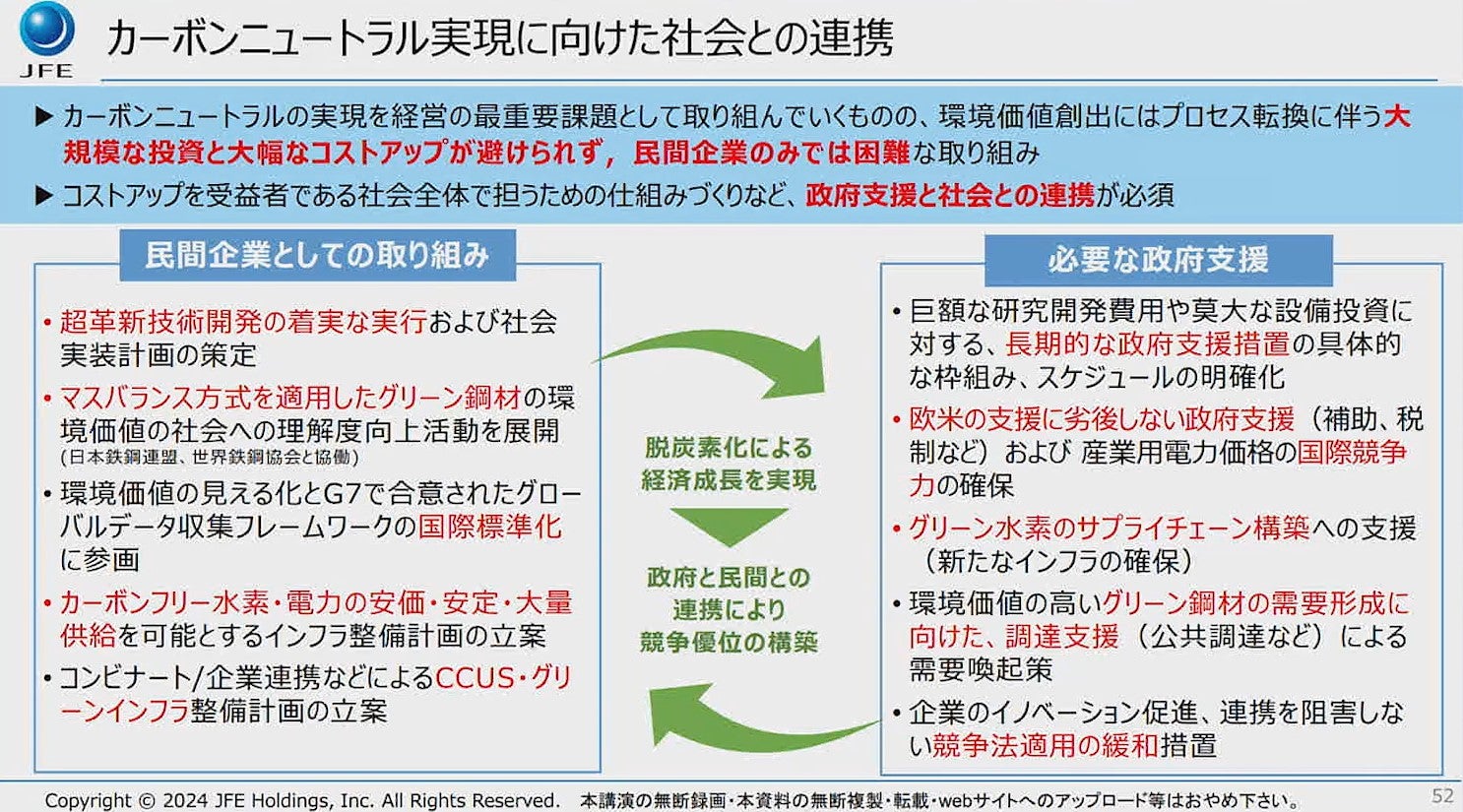

最後に北島氏は、「政府との連携を強めながらCO2削減に挑む」と述べ、講演を締めくくった。

「CO2削減による大幅なコストアップは避けられません。ただ、投資をしたからといって、製品の品質面や機能面で何か変わるということではなく、投資によって生み出される最大の付加価値はCO2排出量を低減した製品を供給することです。そういった投資というのは経済合理性だけで考えると、民間企業単体でできるものではないのも事実です。政府からの支援で後押しをしていただけることで、CO2削減を進められるのです」(北島氏)