CO2などの温室効果ガスによる地球環境への影響は年々深刻化している。2050年のカーボンニュートラルに向けた対応は企業にも強くも求められており、ESG経営に注力する企業も増えつつある。そんな中マイナビは2月15日、「TECH+フォーラム 製造業 – 脱炭素 Day 2024 Feb. 持続可能な社会にする『GX経営』」と題したWebセミナーを開催した。

基調講演では、東京大学 未来ビジョン研究センター 教授で国立環境研究所 上級主席研究員の江守正多氏が、持続可能な脱炭素社会の実現に向け、気候変動問題、地球温暖化問題などの基本的な話から、気候危機のリスク、それに対して社会はどのように変わっていけば良いのかについて解説した。

地球はどれくらい温暖化しているのか

江守氏はまず、温室効果ガスによる地球温暖化の状況について説明した。

2023年は記録的に暑い年になったが、同氏は、今後も温暖化が続く限り、昨年の記録が破られ、もっと高温な状況が続いていくことは間違いないと警告した。

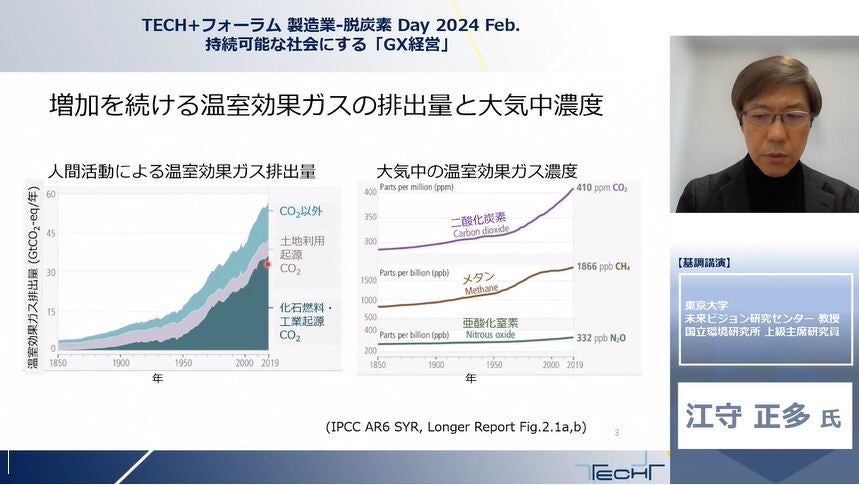

地球温暖化の原因は、人間活動により、大気中に排出される温室効果ガスだが、その排出量は、近年どんどん増えている。

「石炭、石油、天然ガスを使って、電気を発電したり、車を動かしたりして社会に必要なエネルギーを得ていますが、その時に二酸化炭素が大気中に排出され、大気中の二酸化炭素の濃度を高めていることが温暖化の最も大きな原因です。大気中の二酸化炭素の濃度は、かつては280ppmだったものが、最近は410ppm、昨年や今年は420ppmを超えています。毎年出す二酸化炭素の量が増えているので、大気中の溜まり方がどんどん加速しているのです」(江守氏)

実際、産業革命以来、地球の平均気温は約1.1度上昇しており、その内訳は、温室効果ガスが赤外線を吸収する部分がプラス1.5度、大気汚染物質が日射を遮ることによって地球を冷やす効果がマイナス0.4度で、差し引きプラス1.1度になるという。

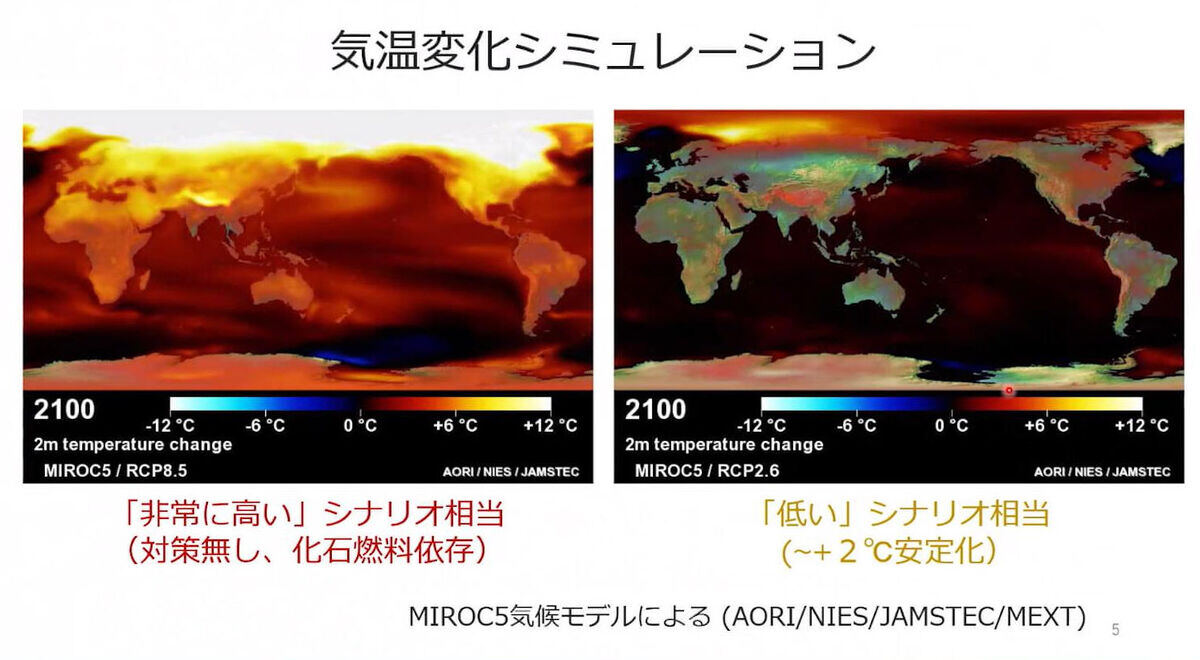

気温上昇のシミュレーションを、気候変動の対策を人類が行わなかった場合と、多くの対策を実施した場合で比べると、2030年代くらいまではそれほど大きな差はないが、2100年になると、対策した場合は業革命前から2度程度の温暖化で済むが、対策をしなかった場合は、5度程度の上昇になり、場所によっては5度では済まないことも想定されるそうだ。

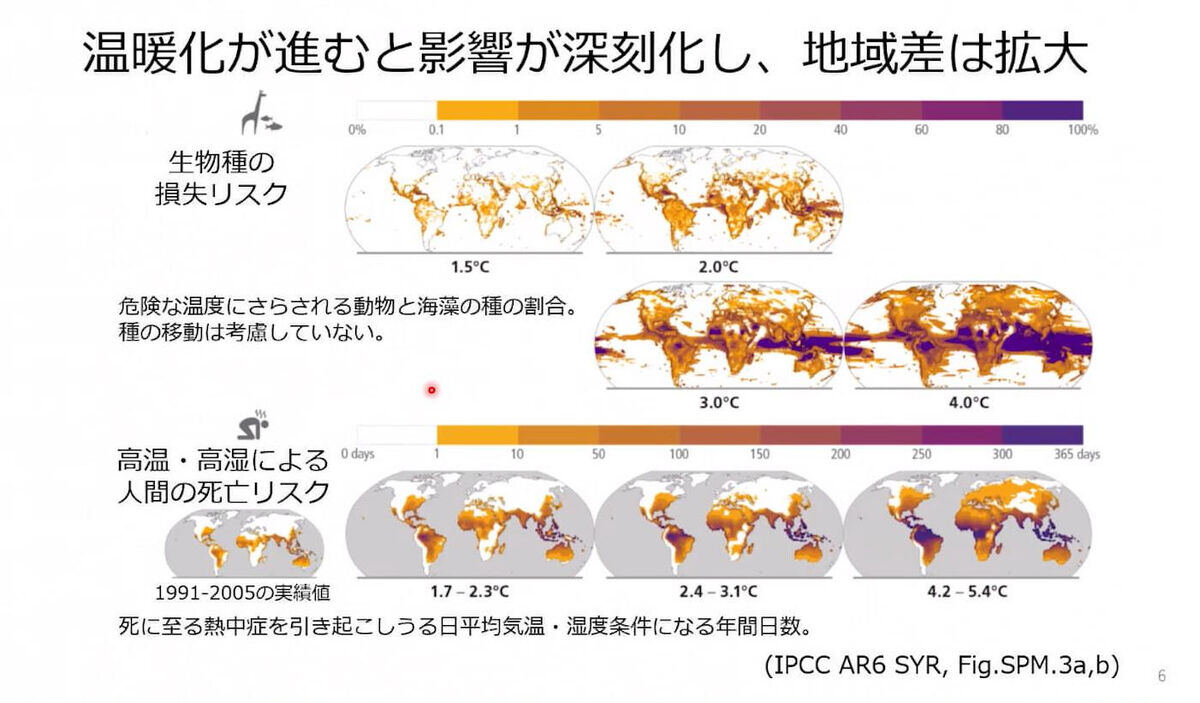

江守氏は、温度が上がると熱波、大雨、強い台風、干ばつ、森林火災といったことがより深刻になり、生物種の損失リスクも増加し、場所によっては、ほとんど全ての生物種が生存できなくなることも想定されると指摘した。

人間の健康面にも深刻な影響を及ぼすことが考えられる。3~4度温暖化すると、熱帯地域は1年中ものすごく蒸し熱い日になり、人間や他の生物種に致命的なダメージを与えるところまで行ってしまう可能性もあるのだ。

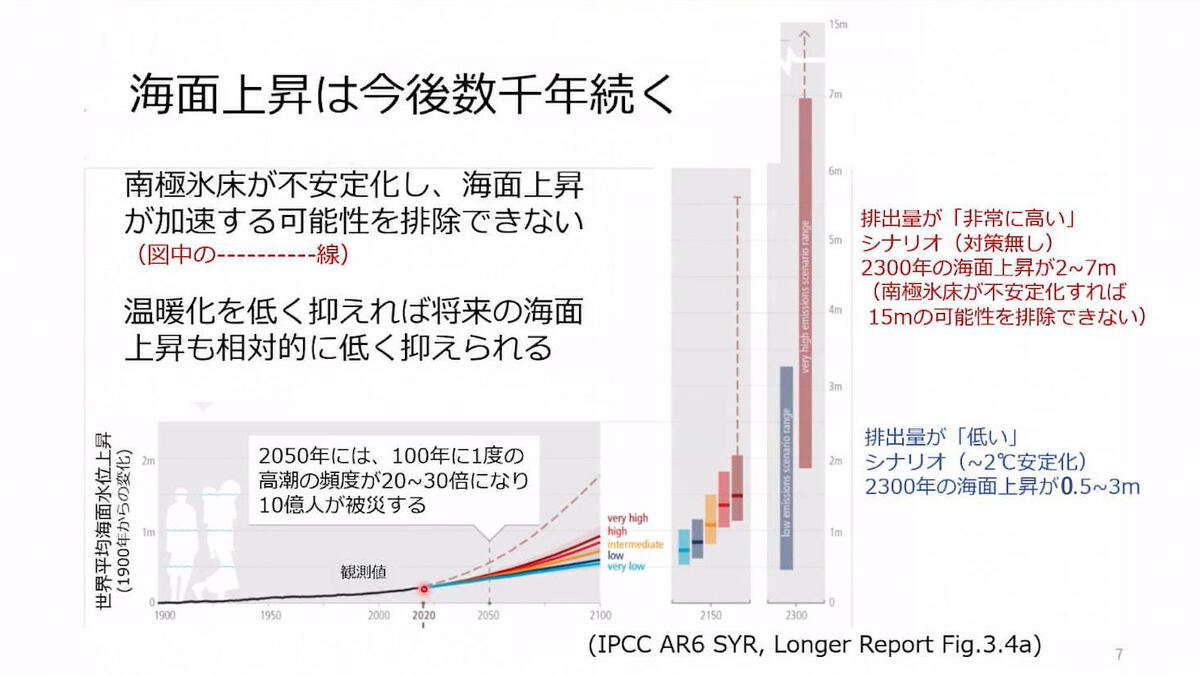

そのほか、温暖化により海水の熱膨張、陸上の氷が減って海水が増えることにより海面が上昇し、現在、世界平均の海面水位はすでに1900年頃と比べ、約20cm上がっているが、多くの対策を実施した場合でも、今世紀末には50cm、対策をしないと1m程度の上昇が予想されるという。最悪の場合、今世紀末に2m近くの上昇もあり得るということで、2300年になると、2度に気温上昇を止めることができたとしても0.5~3m、もしも何も対策をしないで平均気温が5度上昇してしまうと、2~7m海面が上昇。場合によっては、15m程度の上昇も起こり得ると江守氏は説明した。

これまで実施した温暖化対策の効果

これらの危機意識は世界で共有され、2015年に採択されたパリ協定では、平均気温上昇を産業革命以前に比べて2度より十分低く保つとともに、1.5度に抑える努力を追求することが合意されている。これにより世界で対策が実施されてきたが、これまで取り組んできた対策では、1.5度以内に抑えるには不十分だと同氏は話した。

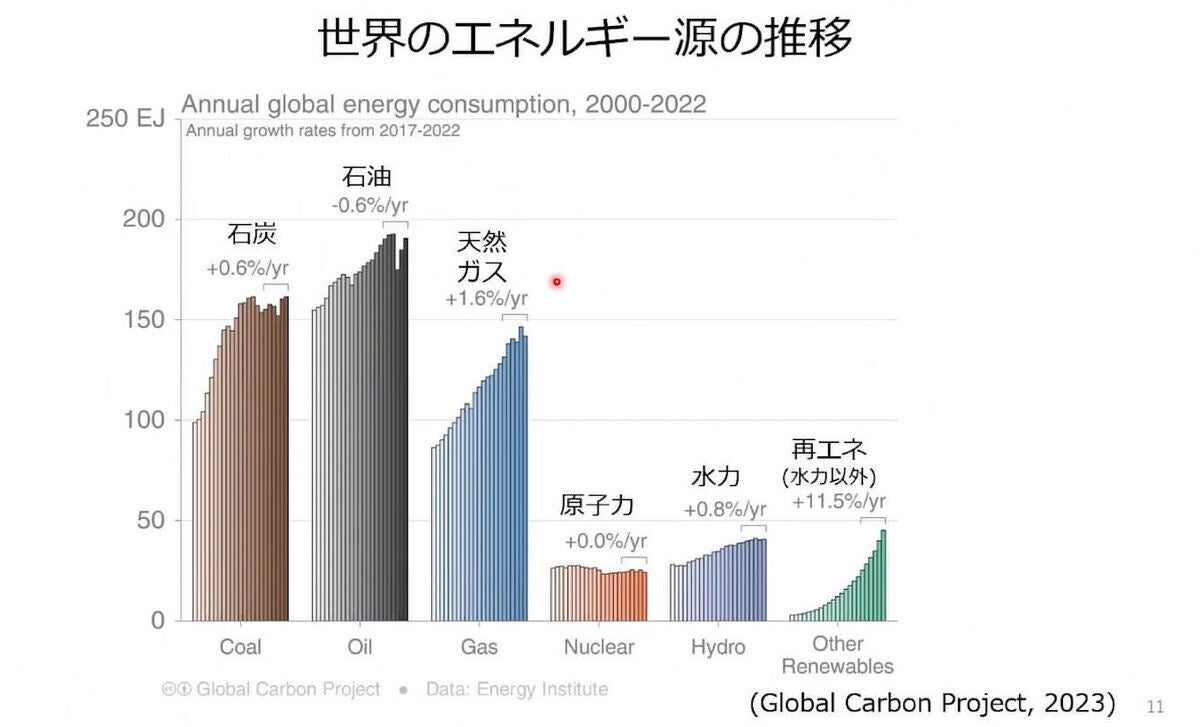

「結論から言うと、現状の対策のペースではまったく足りていないわけです。現在、各国が2030年までに何パーセント減らしますと約束している目標を達成したとしても、1.5度で温暖化を止めるような削減ペースには届いていません。なぜ、こんなに対策していても排出量がそんなに減らないのか。世界のエネルギーの8割ぐらいが石炭、石油、天然ガスの化石燃料でつくられています。石炭は最近増えなくなりましたが、石油・天然ガスの消費は基本的に増加ペースです。これは新興国、発展途上国が経済発展してエネルギー需要が増えており、それを賄うために、現状は石油、天然ガスの消費が増えるということが続いてしまっているためです」(江守氏)

そのため、エネルギーを再生可能エネルギー由来のものに変えていく必要があり、COP28では、再生可能エネルギーの設備容量を2030年までに3倍に増やすことで合意している。一方で、再生可能エネルギーによる発電等が増えるだけでは排出量を減らすことはできず、化石燃料からの脱却が同時に起きる必要があると江守氏は強調した。

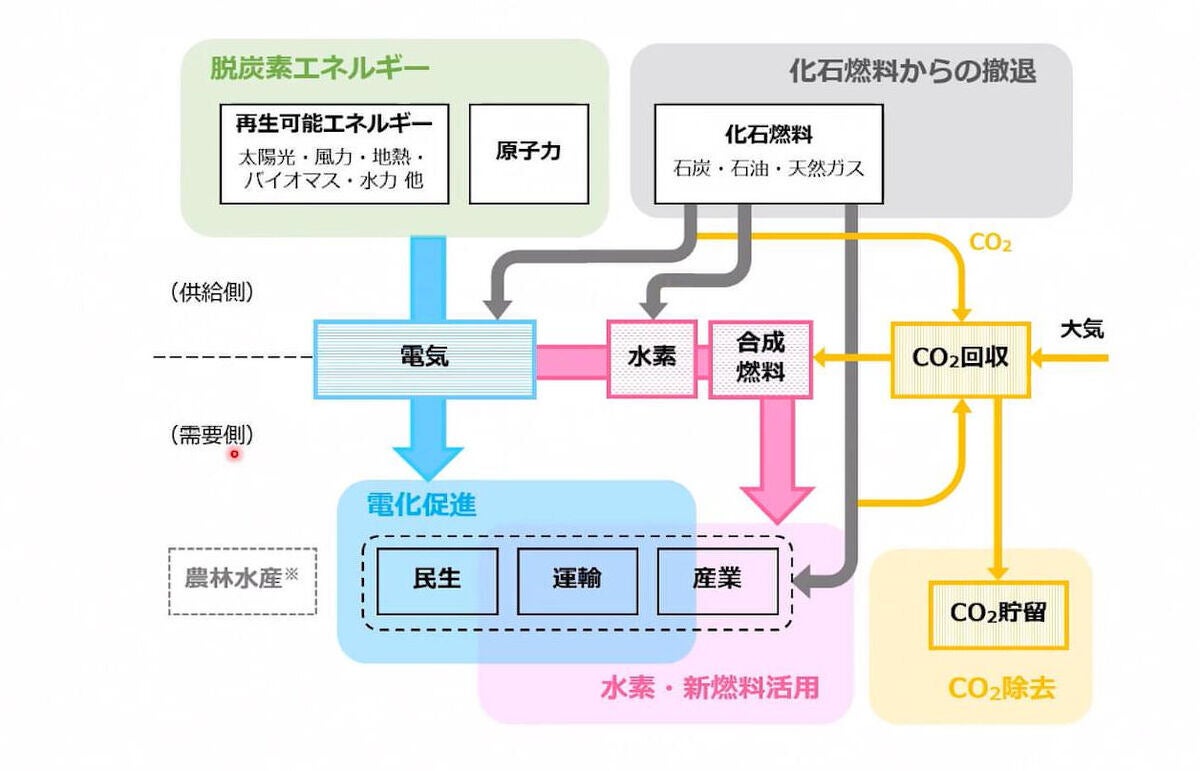

具体的には、エネルギー需要を電気に寄せていくことが必要だと同氏は指摘する。例えば、暖房をヒートポンプにする、自動車を電気自動車にする、産業用の熱利用も比較的低温であればヒートポンプにするなど、電気にできるところは電気にし、どうしても電気にできない部分に関しては、化石燃料からCO2を回収して使う、あるいは水素をつくって使うという対策をすべきだという。

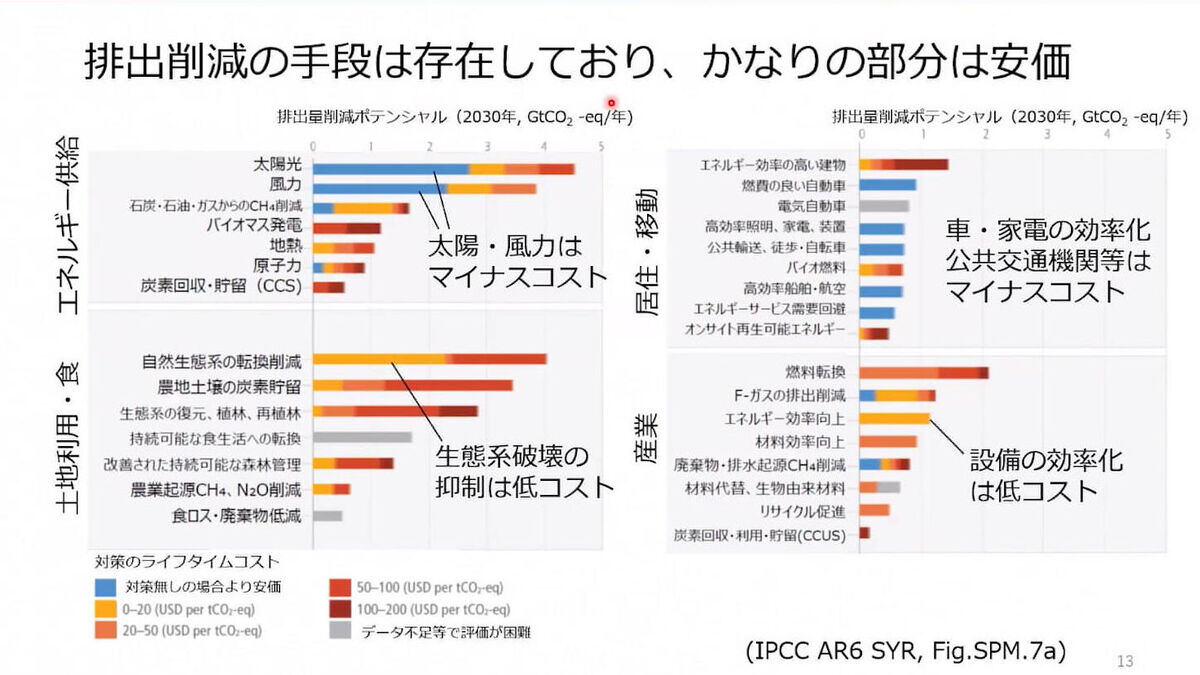

同氏によれば、IPCC(気候変動に関する政府間パネル)の報告書には排出削減の手段は多数存在していて、そのかなりの部分が安価であるといったことも書かれているそうだ。

「太陽光発電、風力発電はある程度まではマイナスのコスト、つまり、対策をしないよりもした方が経済的にプラスであるというかたちで増やしていくことができます。他にも自動車の燃費改善や家電の高効率化というのは、マイナスのコストでCO2の排出を減らしていくことができるなど、対策の余地はたくさんあります。排出削減は経済合理的にできるということをこの報告書では言っています」(江守氏)

注目すべきは、気候変動対策をすることは、健康にも良いということだ。

「他のSDGs項目とのシナジーに注目していただきたいと思います。気候変動対策をすると化石燃料消費を減らしていくので、大気汚染が減ります。大気汚染が減るということは健康に非常に良いわけです。うまくやれば社会を大きく変える過程で公平性も改善する機会になるのです」(江守氏)

ただ、社会を大きく変えるとき、極端に理不尽に損する人が出てくると良くないため、さまざまな社会の調整をしながら実施し、納得してもらうまで説明して進めていく必要があると指摘した。

日本人は温暖化対策にネガティブなイメージを持ちやすい

2020年に当時の菅義偉総理が、日本も2050年までに脱炭素の実現を目指すことを宣言したが、一方で、江守氏は、日本人は温暖化対策に後ろ向きな面があると明かす。

2015年に行われた社会調査で、「あなたにとって気候変動対策はどのようなものですか」という質問に対し、世界平均では「生活の質を高める」と答えた人が多かったものの、日本では、「生活の質を脅かす」と答えた人が多かったという。つまり、温暖化対策をすればするほど生活が良くなると思っている人が世界的には多いが、日本では、生活が悪くなると思っている人が多いということだ。これは、暑いのにエアコンをつけるのを我慢しなくてはいけない、車に乗るのを我慢しなければいけない、あるいは金銭的負担をしなくてはいけないなど、今の生活水準を一部犠牲にして地球に良いことしなくてはいけないと捉えている人が日本に特に多いためだという。

「温室効果ガスの排出量を社会全体で実質ゼロにすることは、渋々努力して、我慢してできる気はまったくしません。では、どうしたら良いのかというと、社会の大転換が起きる必要があります。社会のルールが変わったり、産業構造が変わったり、インフラが変わったり、いろいろなものがガラッと変わると、人々の常識が変わります。例えば、昔は奴隷がいるのが当たり前だった文化圏がありましたが、今はどこに行ってもそれは許されません。そんな風に常識が変わりました。同じような意味で、今は、エネルギー使うとCO2が出るのは仕方がないというのが皆さんの常識だと思いますが、いつか社会がガラッと変わって、CO2が出ないのが当たり前になれば、将来の人は今の我々に対して『昔の人はCO2をたくさん出しても平気だったなんて信じられない』というふうに言うでしょう。変化というのは、こういうイメージで捉えています」(江守氏)

同氏は、そうした変化を起こしていく上で人々が政策に関心を持つことの重要性を次のように語り、講演を終えた。

「気候変動の対策が進むようなルールができそうだったら賛成する。できなさそうだったらできるようにするべきだと声を上げることです。政策ができるとインフラが変わったり、社会全体の消費パターンが変わったりします。今までは関心がある人だけがやっていたのを、ルールができることによってみんなが変わるわけです。その新しいルールの上でビジネスを進めていくといったかたちを、ぜひ目指していただきたいと思います」(江守氏)