新潟医療福祉大学(NUHW)、浜松医科大学、中部大学、立命館大学の4者は3月4日、永久磁石が脳機能を変化させる仕組みを細胞レベルで明らかにしたと共同で発表した。

同成果は、NUHW リハビリテーション学部の芝田純也教授、浜松医科大 医学部の福田敦夫特命研究教授、中部大 生命健康科学部の高松泰行准教授、立命館大大学院 先端総合学術研究科の美馬達哉教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、神経科学学会が刊行する神経科学の幅広い分野全般を扱う学術誌「Journal of Neuroscience」に掲載された。

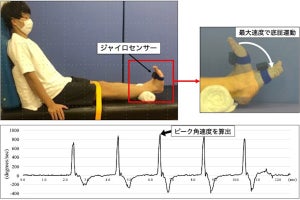

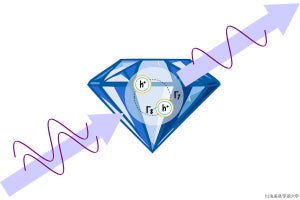

「経頭蓋静磁場刺激」は現在、磁石を使って安全かつ容易に脳の働きを変えることができる非侵襲的な脳刺激法として、研究開発が進められている。これまで同手法を用いた脳卒中のリハビリテーションにおいて、上肢の動きを改善させる効果が認められたことから、脳卒中や神経難病のリハビリテーションへの応用が期待されているが、同手法の磁石が脳に作用するメカニズムについては、これまでのところ未解明だった。そこで研究チームは今回、生後21~27日のマウスから切除した脳の一部に対し、磁石を用い300mTの強さで30分間の刺激を加え、その後の脳細胞の活動について詳細に調べたとする。

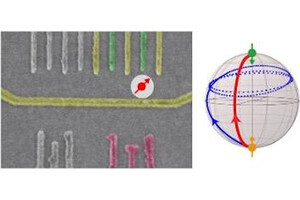

実験ではまずパッチクランプ法を用いて、刺激された後のマウスの脳細胞の興奮性と、刺激されていない脳細胞との比較が行われた。なおパッチクランプ法とは、細いガラス管を1個の細胞膜に密着させて細胞の電気信号を計測し、その細胞がどれだけ興奮しているかを調べる方法である。

すると、磁石で刺激することで、脳細胞を興奮させるために約1.7倍の電流が必要になったことが明らかにされた。そして磁石が取り除かれると、10分後には刺激前の状態に戻ったとする。このことから、脳細胞が一時的に興奮しにくい状態になり、興奮する回数も一時的に50%以上減少することが突き止められた。またそれに伴い、脳細胞が一時的に約1.4倍に膨らむことも観察されたという。

次に、細胞膜に存在する「塩素イオン(Cl)-チャネル」の働きを抑える薬剤を用いたところ、上述した現象が消失したため、磁石は同チャネルの働きを変化させて脳細胞の働きを抑えていることが解明された。さらに、脳細胞にはさまざまな種類の同チャネルが存在する中、特に「SLC26ファミリー」に属する同チャネルの関与が示唆された。なお同ファミリーは、脳以外にも腎臓や心臓などさまざまな臓器の中の細胞に存在しており、それらの細胞の内外に物質を輸送する役割を持つ。

今回の研究により、脳細胞に作用するメカニズムが解明されたことから、磁石を頭に接触させて脳の働きを変化させる経頭蓋静磁場刺激のような、磁石を活用するリハビリテーションの開発が本格的に進むことが期待されるとする。さらに今回、磁石が作用するCl-チャネルは脳の働きを変化させられるため、同チャネルをターゲットにした新規薬剤の開発も期待されるとしている。